在《渡你的人再久也会来》中,陈慧以摊贩之眼、邻人之笔,记录了一座江南小镇的呼吸。没有宏大叙事,不见技巧铺陈,只是安静地呈现那些被忽略的日常生活与微小生命。正是这种素与真,让每一段平凡人生都透出难以言喻的重量。

陈慧的写作始于对亲人的凝视。《爷爷》一篇中,那位做了大半辈子会计、胆小谨慎的老人,一生仿佛被无形之圈套着。他善算盘、能织网、会孵小鸡,却唯独不善与人言。每日两杯散装酒,一碟炒黄豆,是他与世界的温柔对峙。他的离场安详体面,如同他的一生,寂静无波。而在《草木一秋》中,奶奶的形象恰成对照——她个子小却走路风快,生性外向,是家族与外界连接的纽带。这一静一动、一内一外的搭配,不仅是婚姻的互补,更隐喻了传统家庭中两种不可或缺的生命状态。

父亲形象在陈慧笔下呈现出复合的层次。《老陈》中的生父,是乡里电工,会玩、聪明,曾撒蒜网捕鱼,后以垂钓为乐,将妻子也“发展”为钓友。他身上有种未被生活完全驯服的少年气。而《我的养父》则如一则江湖传说,飞叉刺鱼,每发必中,技艺近于神技,尽管这“神技”经常越界至他人鱼塘。一钓一刺,一动一静,两个父亲以截然不同的方式,在作者生命中注入了关于自由、技艺与界限的早期认知。

陈慧的视线又投向小镇的边缘与褶皱。《安庆小叔》是一个令人心酸的存在。天生迟钝,与寡母相依为命,母逝后如无根飘萍。他曾因纯善被人诱入歧途,身染疾病,晚年却在信仰中找到片刻安宁。他活着生怕惊动他人,其存在本身便是对“正常”世界沉默的诘问。《万红旗》则是另一种孤独,情路被骗却始终渴望温情,他模糊地追逐着爱与认同,最终在现实算计中屡屡落空。与之相比,《大爹的全家福》勾勒出孤独的另一种形态:光棍大爹以五狗三猫为子女,将收获的稻米鱼肉尽数喂养,他与动物的合影,构成了一个完整而自足的情感宇宙。这些人物在主流叙事中常被忽略,陈慧却赋予他们丰满的肌理与尊严。

书中尤为动人心魄的,是那些外来女性的命运轨迹。《软卧的硬伤》堪称一篇微型社会分析。一张车票的计较,背后是南北地域差异、性别权力与情感期待的激烈碰撞。东北女子的决绝,源于尊严被彻底漠视后的清醒。《凤仙》的故事则更具悲剧性与戏剧张力。童年受创,为母治病委身他人,为弟奉献半生,婚姻不幸,最终却与曾经的加害者重逢结合。这究竟是命运的残酷轮回,还是畸形的自我救赎?陈慧没有给出答案,只是呈现。

《苏一敏》展现了传统规训与生存欲望的撕扯。为生儿子接连堕胎,在异乡经营谋生,后成为他人的情人。她的选择混杂着无奈、算计与残余的渴望。《周婷》《白珍》《项北妮》等外来媳妇,各自在地域隔阂、婆媳关系、经济压力与情感背叛的泥沼中挣扎。她们的故事,共同拼贴出一幅底层女性流动与生存的复杂图景。

尽管苦难重重,陈慧并未将小镇描绘成绝望之地。《辉太狼与李姑娘》是一个温暖的异数。本地“小痞子”阿辉凭借死缠烂打的执着,千里追爱,用收买黑狗、割麦下跪的笨拙方式,最终赢得了爱情。这个故事里有民间传说般的淳朴与浪漫,是对“精于算计”的世俗婚恋观的一次反叛。《梅朵》的经历则直接点题。因乙肝小三阳被悔婚,历经治愈、嫁人、离婚、在娘家沉默10年,终于在36岁等来了“渡她的人”。这个结局并非童话,而是对持久信念的馈赠。

即便《刘大胖子》这样看似浑噩的角色,也有柔软内核。他婚姻受骗,养育非亲生女儿,不再信爱,沉迷口腹之欲,但他会给乞丐百元大钞,口头禅“吃进肚子才是真的”背后,是对一切虚幻的幻灭与对原始实在的紧握。《于卫》和《阿瓜》则从不同侧面诠释了“孝”与“责任”。于卫身患渐冻症却乞讨救父,是生命绝境中对伦理的极致坚守;先天愚型的阿瓜,以微薄之力反哺家庭,而聪明的弟弟远走高飞。这些故事闪烁着人性在劣势中迸发的善意与韧性。

陈慧自称“野生的小摊贩”,写作动力源于排遣孤独与记录所见。这种素人身份,恰恰成为她写作的最大优势。她的文字直接源自生活现场,带着菜市场的喧哗、街巷的私语与邻里的叹息。这种未经雕琢的质朴,成就了一种粗粝而强大的真实感,一种与书写对象血脉相连的共情。

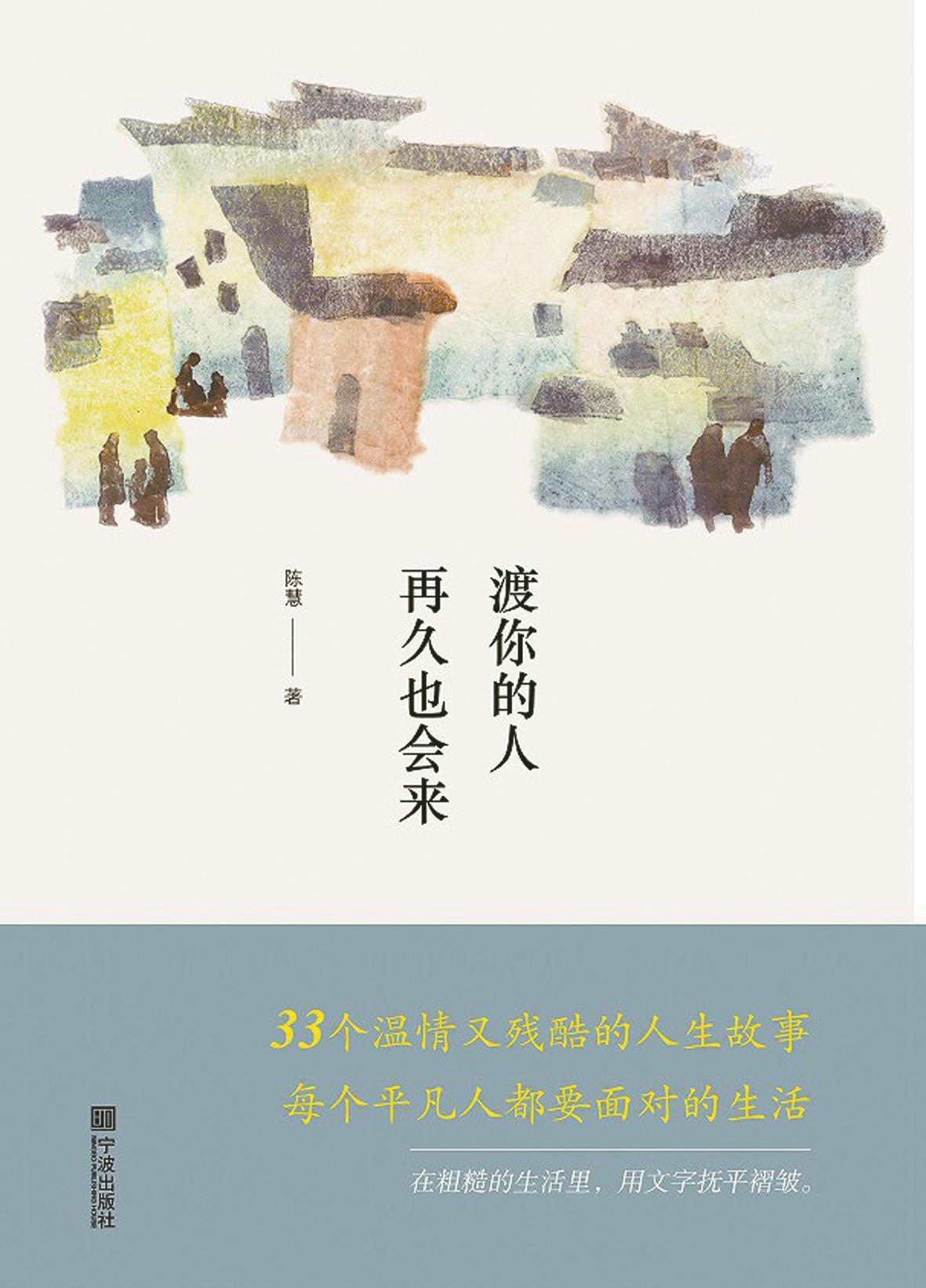

《渡你的人再久也会来》不是新作,却已七次印刷。书名本身,就是一个充满等待与希望的隐喻。陈慧笔下的人物,多数在生活泥泞中跋涉,等待一个“渡口”,一次转折,一份理解,或仅仅是一点尊严的认可。陈慧以笔为渡,记录并见证这些泅渡的过程。其实也是一种慈悲的抵达:既渡他人,也渡自己。