□孙培权

每年6月,慈溪都会举行杨梅节活动,邀请各地名人来参加。

2003年6月20日下午,江苏省花鸟画研究会会长、一级美术师、慈溪籍工笔花鸟画大家陈之佛先生小女儿陈修范,偕同其夫、南京师范大学教授、工笔花鸟画家李有光来慈溪参加活动。他们出发前与我联系,告知入住的酒店。晚饭后,我就兴匆匆地赶去相会。那时,他们刚办好入住手续,久别重逢,异常亲热,修范老师把我迎入房间,有光教授一边烧水泡茶,一边已经聊开了。聊了一会儿,李老师提出来想去看看实地的杨梅树,最好是树龄百年以上的。一听这个要求,我立刻就想到了横河的新岙。

新岙地方不大,民居疏疏落落的,入村需沿着潺潺的溪流,自然风光非常优美。村内的馒头山更有着许多传奇故事,山上错落着不少清代、民国的古墓,最主要的是有一棵树龄数百年的杨梅树王。对,那是一个看杨梅林最佳的地方。我马上打电话,与外甥桐盛联系。

第二天早晨,我到酒店接两位老师。只见李老师头戴草帽,背着写生画板,手里拿着照相机,陈老师随身带了一把雨伞,一起坐上了车。轿车一路向南,沿杨梅大道一直开到了梅园村新岙,正好迎来繁忙的杨梅交易盛况。早早等候在路边的外甥,一眼就看到我,边走边喊,随即领着我们向山里走去。只见家家户户都在忙碌着把一篮篮的杨梅分装入筐,然后打包、装车、发货……平常安谧幽静的小山村,正经历着一年中最繁忙、最喧闹、最有人气的“旺季”。

我们越走越深,在村坊尽头向东转入一条蜿蜒的小路,那里直通馒头山。山脚斜坡上有一间小屋,屋旁一株杨梅树粗壮高大,树冠盖住了小屋的屋顶,墨绿色的叶子间红红紫紫结满了杨梅,树下也散落了厚厚的一层杨梅,这便是传说中的杨梅树王了。

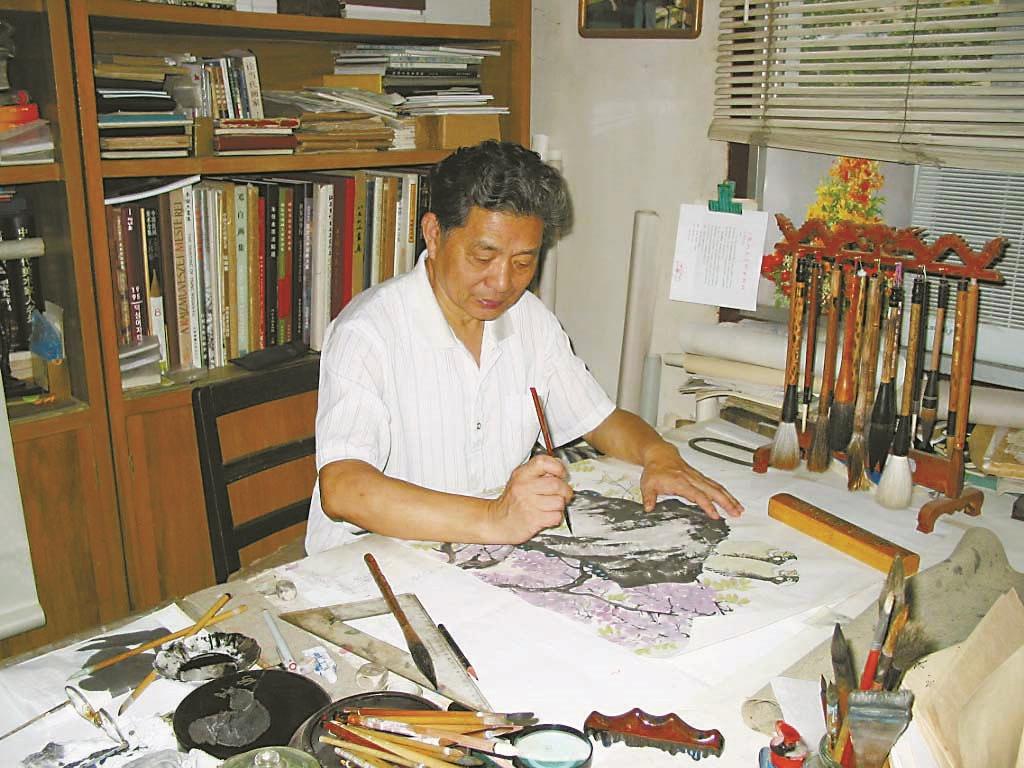

李老师拿起胸前挂着的照相机,弯着腰从正面、侧面不同角度对着这棵杨梅树拍照。随后,外甥又招呼我们继续往山上走。在半山腰,又看到了一大片的杨梅林,大多也是上百年的古树。外甥给当地梅农递上一支烟,介绍是两位画家来这里写生画画。梅农马上提着小竹篮,把刚摘的杨梅递给老师们品尝。他们吃了几颗杨梅,连连称赞。然后,李老师挑好最佳位置,放好画板,就沉浸在绘画世界里,开始写生了。一笔,一笔,一笔,铅笔在李老师手上惬意地舞动着,不一会儿,粗大的树干出来了,一蓬蓬的杨梅树枝杈造型出来了……我在旁边静静地看着杨梅树从李老师笔下徐徐展现,一会儿一张,一会儿一张。陈老师则拿着照相机拍杨梅树,还有梅农采摘杨梅的景象。时间好像静止了一样,过去了很久,他们好像一点儿也不累。太阳光越来越猛,山岙里闷热潮湿,我怕他们累坏,叫他们休息下。这时,一个青年从树顶摘下紫黑色的大杨梅请我们品尝,我们心里想吃,但肚子已经吃不下了。好客的梅农装了两筐,再三叫我们带回城里,但两位老师坚决不要,觉得梅农太辛苦,心中不忍。

后来,在陈之佛诞辰一百一十周年纪念画展上,我偕内子赴南京看展,陈、李两位老师亲自陪同我们观展,边走边介绍。忽然,李老师拉着我的肩膀,让我看他的两幅画:一幅是红梅,一幅是陈之佛先生的全身像,背后是几棵松树。李老师叫我想想,我一时摸不着头脑。正迷糊间,忽然联想到了横河新岙的杨梅树王。我说:是去写生的地方!李老师笑着点点头:“树是移接过去的,杨梅树王变成了粗壮的大松王。”这就是艺术的创造性转化,李老师把2003年的杨梅树王移植到了2005年创作的《巍巍六朝松》中,那一棵棵松树就是横河新岙的杨梅树啊——苍润平淡,中锋侧锋转换自然,干笔皴擦泼辣有力,构图也多在天际间自然开合,真不愧是一件精品力作!