□仇赤斌

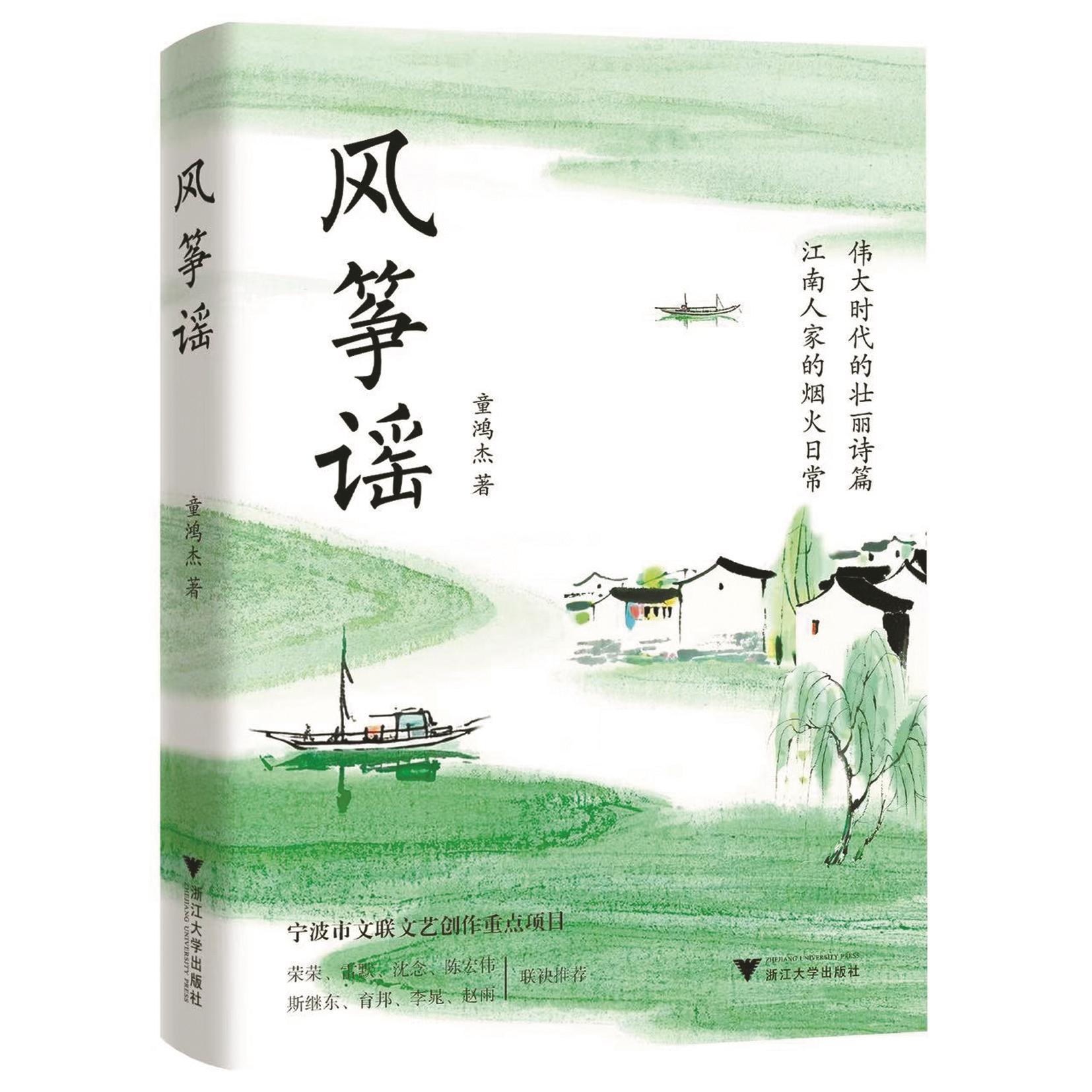

当童鸿杰将《蘑菇房》的打印稿在洪山文社的文学小组中讨论时,我们仿佛嗅到了江南泥土的气息,听到了40年前其父母种植蘑菇的细语。而《风筝谣》不仅是他对家乡的告白,更是一部用文字雕刻的时光史诗。

《风筝谣》是北仑作家童鸿杰的第一本散文集。作为他的文友,我有幸成为书中诸多篇章,如《蘑菇房》《纸船》《醉牛》《老鹰山》《竹匠》等篇的第一批读者。我们那个松散的文学小组,不仅是作品的研讨地,也见证了他如何从副刊短文走向万字长散文的突破。

童鸿杰是一个有抱负或者有野心的作家,有追求,肯下苦功夫。他的人生颇为坎坷,求学和第一份工作很顺,后来失业,又创业失败,辗转在几家单位工作。直至半百的年纪,才在文学中找到慰藉自身也慰藉他人的突破口。文学或许无法改变现实,但他的文字却能刺穿遗忘的壁垒。

他的笔触,首先深入家族记忆的根系。本书中间的《蘑菇房》,是他长散文的开篇之作,记录了他的蜕变和突破。文章讲述了上世纪80年代初他父母建蘑菇房、种植蘑菇的历程。为了还原40多年前的生产场景,他不厌其烦地询问父母,以至于父母都有些烦了。收集素材后,他用3个月的时间,完成初稿并不断修改。期间他多次征询我们的意见,我们也各抒己见,给了他一些建议。最终成稿后,发表在《文学港》杂志。

此后,他就一发不可收。《竹匠》以竹篾般细致的笔法编织出一个匠人形象,将技艺传承与血脉亲情悄然合一。当我诧异于他的上帝视角时,他在结尾处写道“仅以此文纪念我的外公”——哦,真是点睛之笔,我喜欢这个结尾。《如贵的新屋》和《竹匠》一样,在文末才点明如贵是作者的爷爷。如贵4次建房,每一次奋斗都为了家,而最后为自己建造的,竟是一座寿坟。这不仅是一个人的历史,更是一代人的命运图景。

《鸭场》写他的姑父,一个参加过对越自卫反击战的退伍军人,辞去港口的正式工作,回乡当了一个养鸭人,坚持几十年的故事。后来因为拆迁,鸭场被填埋,姑父转行去工厂打工。以上几篇是他的家族记忆。

他的视野,继而投向乡土人物的群像。他的家乡在小港街道钟家桥村,村民成了他文中的主角。《老鹰山》写红棠,一个负责丧事的领头人,行走在阴阳之间。命运多舛,娶了个外地女人,生了个儿子。他对老婆很好,老婆却离他而去。母亲死后,他开始酗酒,得病后过世,葬在老鹰山。老鹰山是他的归宿,也是他职业的象征。

他的很多文章,以典型意象勾连人物命运。比如《醉牛》,讲述养牛人国树的故事。他属牛,懂牛,爱牛如命,但为了完成大队的生产任务,给牛灌酒,让它恢复体力,继续干活。牛累极了,开始反抗,挣脱一切束缚,跑进池塘里喝水和休息。《纸船》也是如此,写曾抚养过他的阿婆。题目就是文眼,阿婆教他折纸船,她用白布裹着的小脚也像一艘纸船。阿婆死后,烧的锡箔也像是纸船,可以抵达未知的彼岸。在这里,“纸船”这一意象完成了从童趣到生命形态、再到灵魂载体的三重升华。它轻盈地承载了生命的沉重,这正是童鸿杰将个体记忆转化为普遍情感的高明之处。

《力气》中的毛竹也是典型意象。大力士阿龙,用一根大毛竹做扁担,在各种力气比拼场合,毛竹不断地出现,成了他的个人标志。他甚至立下遗嘱,死后要把这根毛竹烧给他。《刻墓碑的人》,石匠国良,是作者姑婆的丈夫。石匠从熟识的老和尚处学来书法,既会刻字又会书法,生意好了很多。当机器可以刻字后,国良就没有了生意,他歇业了,只剩下一身职业病。这些都是他家乡的乡土人物。

此外,书中还有着深刻的时代印记。与书同名的散文《风筝谣》,如同一幅民俗长卷,众多小人物在其中血肉丰满,有小学老师、琴师、钱树德老师、小店主、村医、铁匠、饭店老板等。《流逝》写在二十四节气的更迭中,捕捉时间无形的脚步,很长,有两三万字。比这篇更长的是压轴的《高中生》,3万多字,讲述他儿子在镇海中学读高中的经历。高中生涯,尤其在重点高中,是闯关或渡劫的过程,要过一道又一道的难关。期间其儿子成绩反复,偷看动漫,不想学习。父子争吵,甚至发生冲突,还遇到了几次疫情,所幸他儿子最终考取了浙江大学,可喜可贺。这是当下中国家庭的“教育史诗”,父子在焦虑情绪与相互关爱中的碰撞,是时代打在个体身上最清晰的烙印。

童鸿杰的散文,有神韵,无匠气。分段多而关联紧密,且有悬念,长文读来不觉冗长。他的文字看似轻盈自然,却建立在厚实的基础上。每次动笔前,他都会做大量的准备,采访当事人,去现场查看,收集各种材料,这样下笔才能一气呵成。文中的对话非常贴切,顺利地推动了情节,使得人物形象立体生动。以他的水平,写小说也是一流的。2023年、2024年是他的井喷期,散文不断地发表在各类杂志上。

童鸿杰的散文如一根看不见的丝线,串起散落在江南乡间的平凡生命。他的文字让我相信:故乡从未远去,它在等待一个如他这般虔诚的记录者,用真诚的笔触去唤醒沉睡的记忆。