许江,中国文联副主席、浙江省文联主席、中国美术学院学术委员会主任、著名油画家。

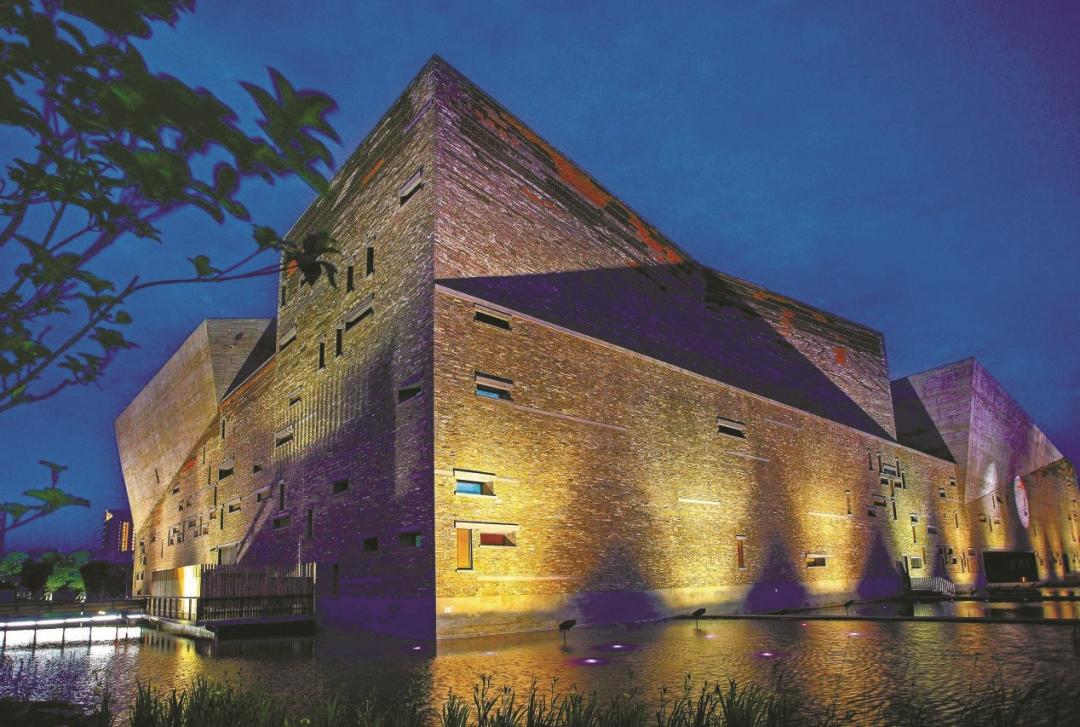

王澍,普利兹克建筑奖得主,中国美术学院建筑艺术学院院长,宁波美术馆和宁波博物馆的建筑设计师。

20年前,正是在许江和王澍的共同推动下,宁波轮船码头被改造成宁波美术馆。

11月3日下午,两人相约正在举行“仰山——许江艺术展”的宁波美术馆3号展厅,为甬城学子和艺术爱好者带来一场以“仰山说筑造”为主题的诗意对谈。

回忆宁波美术馆

建馆“三部曲”

“纵论城市更新,往事如烟,犹忆似水年华。”想到20年前参与宁波美术馆筹建的经历,许江打开话匣。

在他的记忆中,当时美术馆整个改造过程可分为“三部曲”。

首先是缘起,当听说宁波要建美术馆,他就建议选个老车站、老码头,因为宁波是个港口特色鲜明的城市,一代代宁波人在这里迎来送往,饱含他们多少家园记忆。所幸,最后选址敲定宁波港客运大楼,即轮船码头,符合他的设想。

第二步是留存。在城市更新中重视工业遗存保留,这一理念得到普及并没有太长时间。“但宁波在20年前就极有先见地意识到了这一点。”许江感叹,当年也是在他的建议下,美术馆靠江的一侧保留了一段栈桥,在时空中与往昔可登船的栈桥相连。

他还对轮船出发或归航时的那声“汽笛”深有执念,颇具创造性地提出,在美术馆启用时,可用一声悠长鸣笛代表启航,从而塑造整个城市的浪漫。

这一创想,9月29日那天在“仰山——许江艺术展”开幕时,得以实现,也算间接完成了他当年的第三个心愿。

美术馆建筑是低调的“顶奢”

王澍是许江的多年挚友。

“宁波美术馆是我(在校园体系外)做的第一个改造工程,当时许老师来找我,说有这么一个项目。”王澍回忆,他设计宁波美术馆那年,国内的城市美术馆并不是很多,“在这一点上,宁波启动挺早,而且用的是老的码头、车站这样的建筑来进行改造,在当时非常少见。”

王澍的改造,并没有改变宁波轮船码头原候船大厅的空间尺寸和体量规模。展厅十几米的挑高,顶部没有用玻璃引入天光,“原封不动”保留了原瞭望塔楼,西侧搭建高台与栈桥作展厅入口……种种做法都是对原轮船码头的一种致敬。

建筑材料上,王澍多用的是钢材、木材,这也是造船最常用的材料;入口处的砖块,则“特意选了城墙尺寸的砖”,直接指向宁波古老的城池……

许江说,他之所以推荐王澍来设计宁波美术馆,是因为王澍身上有一种“气性”。在美术馆落成后,他意外发现这组建筑有传统建筑根源性的低调,入口极其朴素,“用今天的话说,低调就是顶奢”,这在一些新的大型美术馆中也很少见。

很多建筑细节,他也是当天听王澍说了才知道,明白展厅中一堵“铁墙”的由来。“它铿锵作响,磨得锃亮,如果不是足够有分量的作品,画很可能像小邮票一样被‘吃’掉了。但它只在宁波美术馆有,好像在说,铿锵就是力量。”

许江赞誉该建筑空间流露“俯仰之间的丰神”,拥有建筑最本质的力量。

也正是这种力量,让他在2号厅放置的作品《共生》——1600多根的葵和莲,以铜、铝为质,打磨如烛——呈现出与在国内外诸多知名博物馆、展览馆展出时,全然不同的质感。

城市“软更新”更重要

对谈中,王澍提到坐在宁波美术馆,“感慨万千”。

“我也没想到后来跟宁波这么有缘,在设计宁波美术馆之后,还设计了宁波博物馆,(我和宁波)好像是一种双向奔赴。”王澍说。

对此,许江表示,美术馆是“杂食性”传播,帮人打开视野,学会认识好的东西;博物馆则是一座城市的根基,让大家了解自己的文化,对此两者,宁波均应珍视。

许江欣慰地看到,这些年宁波美术馆举办了不少全国性、有影响力的大展,其持续性推出全国综合材料绘画双年展,对年轻创作者来说,好像打造了一个“家”,让人有一种归属感。

“文化是感动你心灵的东西。”许江说,在城市更新发展中,保留一份情怀太重要了,“比如宁波天一阁代表中国读书人的顽强、坚守、坚贞不屈,这就是一种情怀。”

许江认为,城市往往重视“硬更新”,忽略“软更新”。他提出建议,可以在外滩江边设“画廊一条街”,让孩子们接受熏陶;他也对自己的“汽笛计划”继续抱有执念,建议在宁波美术馆原址保留的塔楼上设汽笛。

他用诗性语言描述了这样一幅场景——“新展开幕的时候,汽笛拉响,一排木门徐徐打开,汽笛声在三江上翻卷,传到对岸的老粮仓、新书店,让大家知道宁波这座城市有自己的浪漫,这个启航也是我们精神的启航。”

据了解,正在宁波美术馆举行的“仰山——许江艺术展”,将持续至12月3日。

记者 顾嘉懿