时光执笔,岁月铺笺。

从三十年前下班路上揣在兜里、夹在腋下的那份浸润着油墨香的报纸,到如今随时随地可触可看可听的客户端推送、视频号影像、公众号文字,《宁波晚报》的模样在变——从单一纸媒长成覆盖全域的融媒体矩阵,但它与城市的联结从未改变,反而在传播形态的变幻与时光的沉淀中,变得愈加紧密、愈加深厚。

值此“三十而励”之际,社会各界贤达、行业代表纷纷提笔寄语:有与晚报并肩见证的“高光时刻”,藏着个人成长与行业、城市发展的同频共振;有从晚报汲取的“灵感微光”,点亮文化创作与职业探索的前行之路;有借晚报搭建的“沟通桥梁”,架起专业领域与寻常百姓的理解之径……每一份心声都如星辰般点亮属于宁波的共同记忆,印证这份跨越介质、穿越时光,愈发牢固深厚的情感羁绊。

岁月为证

“晚报就像家人,我的成长离不开它”

对许多宁波人而言,《宁波晚报》不是简单的新闻载体,而是融入日常生活,见证个人成长的“伙伴”。

甬剧名家王锦文与《宁波晚报》的缘分,几乎贯穿她的艺术生涯。从上世纪90年代初拿下浙江省戏曲小百花会演桂冠“小百花金艺奖”,到1996年凭《邻舍隔壁》摘得上海白玉兰戏剧表演艺术奖配角奖,再到2002年领衔甬剧里程碑之作《典妻》,先后斩获中国戏剧梅花奖、“白玉兰”主角奖、文华表演奖……这些高光时刻,都被《宁波晚报》浓墨重彩的报道定格。“晚报就像家人,我的成长、剧团的成长、剧种的成长都离不开它的宣传推广。”王锦文的感慨,道出无数与《宁波晚报》共同成长者的心声。

自2016年与宁波结缘,全国首批金牌导游吴杰超把《宁波晚报》上鲜活的城市日常、历史典故作为自己做好讲解的素材库,把宁波“书藏古今 港通天下”的故事讲给来自五湖四海的游客们听,“晚报的笔墨里藏着宁波这座城市的脉搏。”

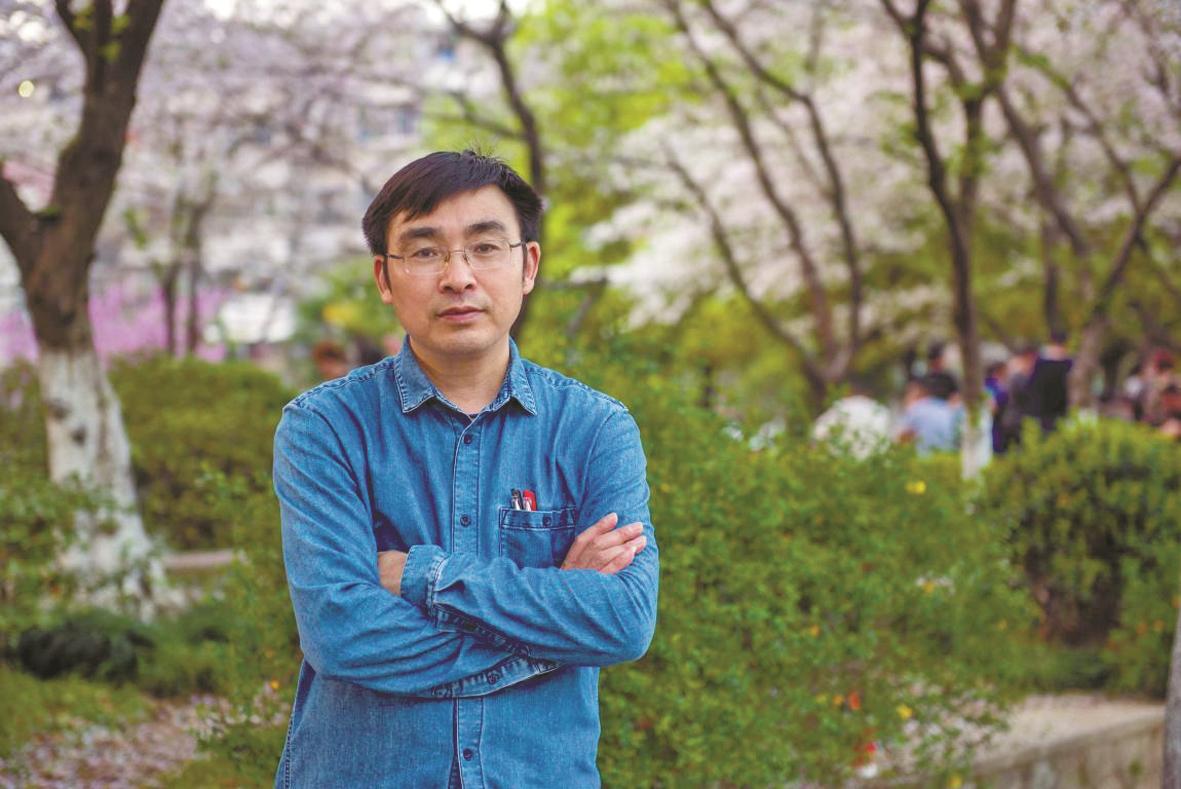

宁波工程学院人文与艺术学院原党委书记、副院长朱美燕将《宁波晚报》当作教学上的“良师益友”。他把晚报的广告版面发给营销专业学生仿写文案,将本土品牌与甬商报道融入课堂分享,还联合晚报组织学生开展民生调研……“‘心系平常百姓,可读可用可亲’,晚报是这样说的,也是这样做的。”朱美燕说。

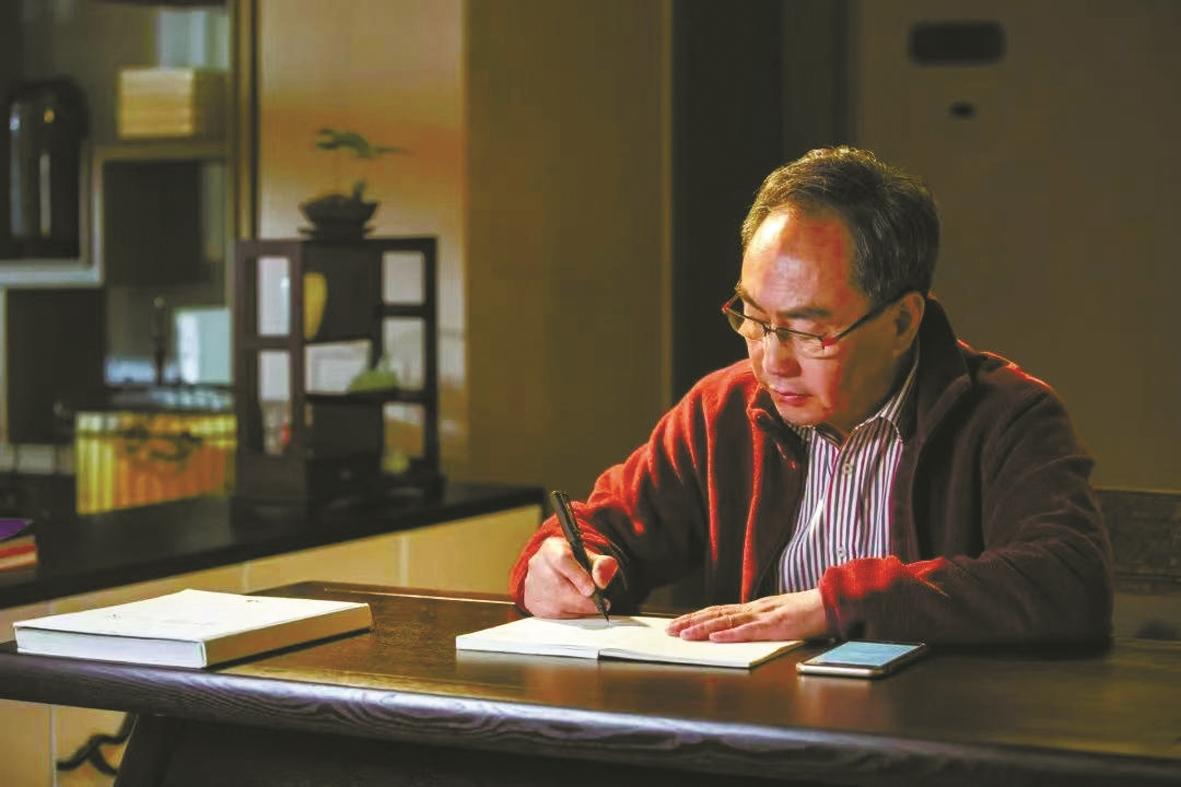

宁波甬上名人文化研究院执行院长黄江伟对《宁波晚报》的记忆,始于2003年前后主管民企宣传工作的岁月。他坦言当时对晚报“又爱又怕”:爱的是报道的时效性与读者的广泛性,“新闻最早见报的是晚报,周边最早反馈的是晚报读者,还经常引发全国晚报同行的转发”,怕的是晚报的舆论监督与市民的投诉反馈。

宁波如意股份有限公司创始人储吉旺也回忆了他与《宁波晚报》的往事。那一年,他从哥哥家里拿到一份出版不久的《宁波晚报》,爱读报的他,在昏暗的街灯下被报纸深深吸引。在他看来,《宁波晚报》是一双经济兴衰的眼睛,也是企业家如何发展企业的一盏指路灯,而茶余饭后读《宁波晚报》更是一种享受。