“一轮秋影转金波,飞镜又重磨”。又到了一年一度的中秋佳节。每年这个时候,当皎洁的月光洒满人间,天南海北的人们在共度团圆之夜的同时,吟诗诵词,听曲看画,回味嫦娥奔月的故事,不失为人生乐事。

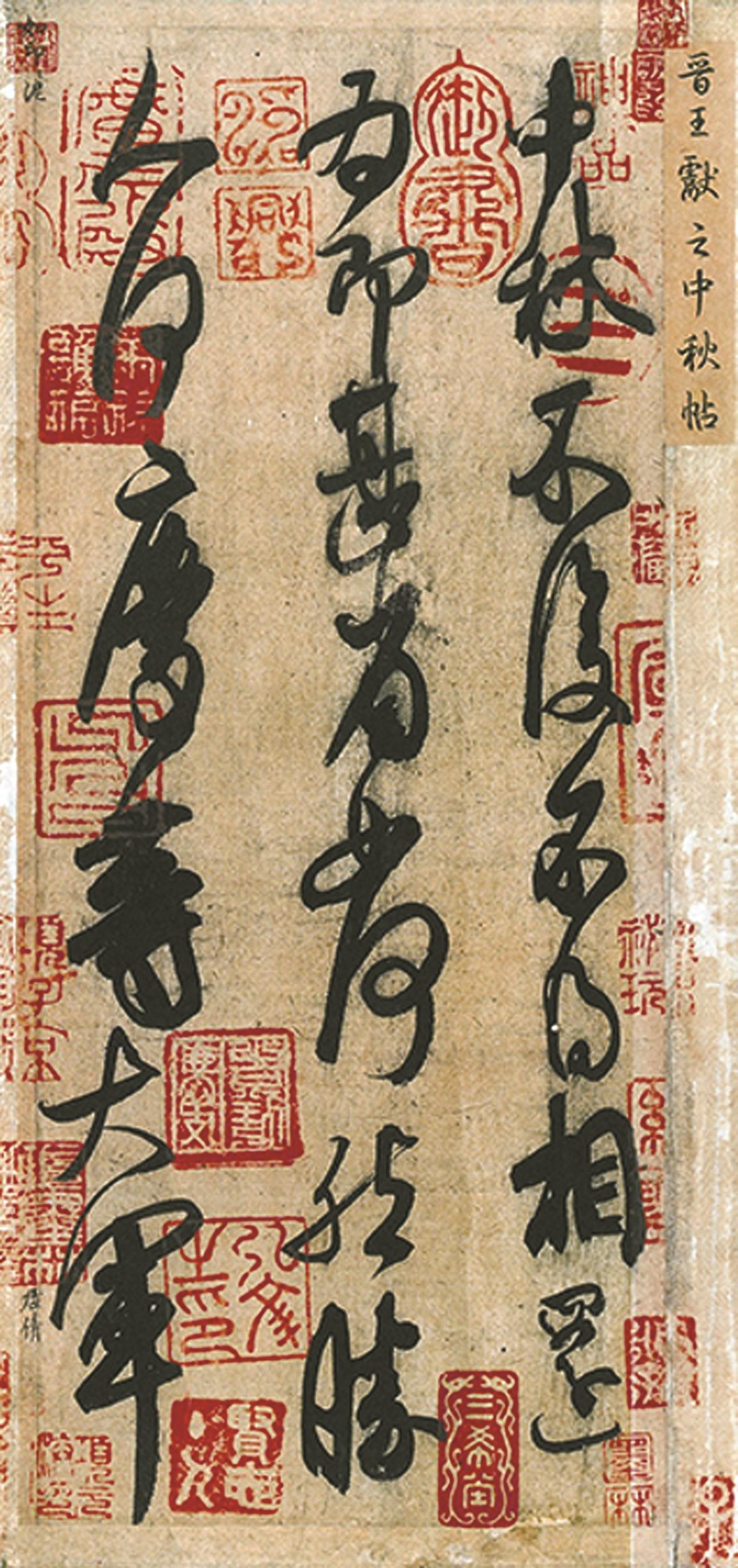

除了这些,品书赏帖也是一桩风雅之事。中秋节,赏什么帖最合适?东晋王献之的《中秋帖》,当是不二选择。为了这件法帖,乾隆皇帝曾专门在养心殿开辟“三希堂”用于珍藏,以便日日观摩。千古名帖《中秋帖》的背后,藏着缠绵悱恻、曲折离奇的故事。

1

16岁娶青梅竹马的表姐

1746年,乾隆集齐了王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》和王珣的《伯远帖》三件稀世珍宝,兴奋不已,给自己的书房命名为“三希堂”。

“三希”皆出自东晋老王家。王羲之是一代书圣,稳坐中国书法史头把交椅,王献之是王羲之的第七个儿子,王珣是王羲之的堂侄。簪缨世家琅琊王氏,实至名归。

不过,“三希”之中,只有《伯远帖》为王珣真迹,现藏北京故宫博物院;《快雪时晴帖》为唐人摹本,现藏台北故宫;《中秋帖》也收藏于北京故宫,其材质是竹料纸,因这种纸在东晋时还未能制造,直至北宋才出现,后人鉴定该帖为宋代米芾临摹之作。即便如此,米芾乃“宋四家”之一,书法造诣极高,《中秋帖》虽是临作,但在最大程度上还原了原作的精髓,故仍价值非凡。

王献之(344-386),字子敬,别名大令,琅琊(今属山东临沂)人,出生于会稽山阴(今绍兴),在书法史上与其父王羲之并称“二王”。王羲之年轻时,因坦腹东床,被太尉郗鉴相中,招为乘龙快婿,将才貌双全的爱女郗璿许配予他。王羲之与郗璿生七子一女,献之为第七子。他自幼得父亲真传,笔力不凡。据传一次献之练字时,父亲从身后欲夺其笔,竟纹丝不动。史料载,王献之少有盛名,举止高雅,备受东晋名臣谢安器重。

世上什么样的人最可爱有趣?至情至性之人!王献之就是这样一个人!他自小跟着母亲去外婆家,舅舅郗昙(也是羲之至友)的女儿郗道茂成了献之无话不说的小伙伴。道茂年长献之一岁,是献之的表姐,聪明伶俐,才学过人。在锦衣玉食的环境中,青梅竹马的两人渐渐长大,彼此早已把心许给了对方。公元360年,两人成婚。那年,献之16岁,道茂17岁。所有人都觉得,这是天造地设的一对。史料记载,道茂擅诗能书,卓然大家;献之风流蕴藉,乃一时之冠。

2

遭遇当朝公主横刀夺爱

然而,正所谓“情深不寿”。当朝三公主、东晋简文帝司马昱的女儿司马道福看中了王献之,她对他陷入痴迷。

说起来,那司马道福和宁波也有一丝渊源。她的生母,是《晋书》记载的以“德美见宠”的徐贵人,司马道福一出生就极受简文帝喜爱,被封为余姚公主。也就是说,今天宁波的余姚,是这位三公主的封地。后来,皇帝老爸又给了她一块更大的地盘新安,位于今浙西北和皖东南一带,她也改称为新安公主。虽说皇帝的女儿不愁嫁,但三公主眼里只有献之一人,怎奈献之已有妻室。为此她也克制过,把这份爱埋进心底,下嫁给了大司马桓温的次子桓济。

司马道福人是嫁到了桓家,心里却装着别人的老公,这婚姻又怎会幸福?没过几年,司马道福与驸马桓济和离。恢复单身的三公主这下开始放任自我了。她不再克制,她什么都不管,什么都不要,只要王献之!

她动用皇家的权势,要拆散王献之和郗道茂这个和睦的家庭。献之死活不肯。他采用了激烈的手段,用艾草灼伤自己的双足,使自己成为残疾。因为东晋有“残废者不得娶公主”的礼制,献之想以此拒绝司马道福。然而,铁了心的三公主态度坚决,你就是残疾了我也要嫁!

公元385年,王献之被迫休了爱妻郗道茂,与司马道福成婚。为此,他写下著名的《奉对帖》,以表达对结发妻子的无限思念与愧疚。这件书法,他写得字字泣血,“俯仰悲咽,实无已已,唯当绝气耳”。

仅大半年后,王献之抑郁而终,年仅42岁。《世说新语》载,献之去世前,按照五斗米道习俗向道士“首过”(坦白罪过),曰:“不觉有余事,唯忆与郗家离婚。”

1100多年后,明代大画家唐寅闻知此事,深受触动,画下《王献之休郗道茂续娶新安公主图》,以表达自己的感怀。

相比于《奉对帖》,王献之更著名的代表作,便是《中秋帖》。现存的《中秋帖》被认为是米芾对王献之《十二月帖》的节临,仅存3行22字。帖纵27厘米,横11.9厘米;释文曰:“中秋不复不得相还为即甚省如何然胜人何庆等大军。”无款署,有董其昌、项元汴、乾隆等人的鉴藏印跋。

全篇字形大小正斜组合,行草相杂;字距布置紧密,行间透气,运行流利;字势连绵不断,浑然天成,潇洒飘逸,被视为“一笔书”的代表。

3

《中秋帖》

经历曲折流转

《中秋帖》的递藏,有一段曲折的经历。该法帖先后入藏北宋宣和、南宋绍兴内府,后为南宋权相贾似道占有。至明代,大收藏家项元汴得到此帖。清代时《中秋帖》被乾隆收入内府,与《快雪时晴帖》《伯远帖》一起刻入《三希堂法帖》中。清亡后,敬懿皇贵妃携《中秋帖》出宫,几经辗转,被袁世凯府邸总管郭葆昌购得,成为其私人藏品。

1942年,郭葆昌去世,《中秋帖》归其子郭昭俊所有。1949年北平解放前夕,郭昭俊将《中秋帖》和《伯远帖》带到台湾,后流入香港,即将拍卖,国宝面临流失风险。1951年,在周恩来总理的亲自关怀下,故宫博物院院长、宁波人马衡和时任文化部文物局副局长王冶秋、上海文管会副主任徐森玉南下香港,经不懈努力,以48万港元价格购回两件作品,同年12月入藏故宫博物院。

2019年2月,电视剧《国宝奇旅》在浙江卫视播出。该剧以1933年由马衡等人负责的故宫文物大迁移事件为题材,还原那段波澜壮阔的历史。《中秋帖》成为剧中迁移文物的代表。其实,当时《中秋帖》已在郭葆昌私人手中,因此,它并不在那次迁移的文物之列。无论如何,万幸的是,国宝《中秋帖》也在经历重重曲折后,安然留了下来。

今年是故宫博物院建院100周年,从9月30日起至12月30日,重磅主题展览“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”在故宫午门展厅举行,共展出200件(套)顶级文物。《中秋帖》原计划展出,最终有关方面出于多重考虑,没有拿出这件看家宝贝。

不过王珣的《伯远帖》在此次展出之列,与唐代韩滉的《五牛图》、北宋张择端的《清明上河图》等“国之重宝”一起,接受来自全球参观者的膜拜。