外公外婆是宁波人,我们都是他们带大的孩子。小时候外婆家在当时贵阳青云路的轻工大楼,这栋楼聚居许多来支援贵州的外地家庭,被称为“新路口”。拍照片的是我的爸爸、外婆的小女婿。他是贵州人,娶到水灵灵的江南姑娘很自豪。

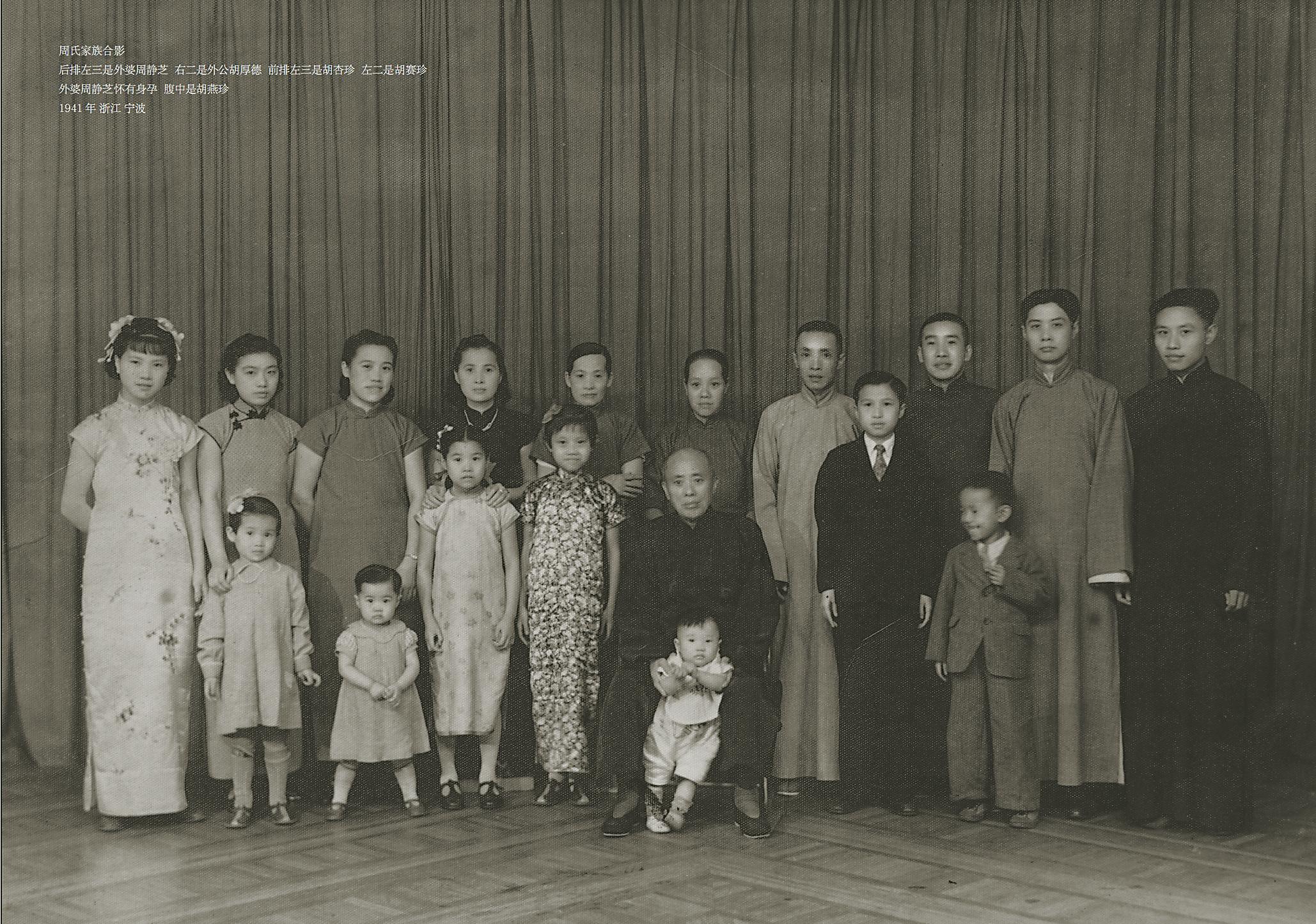

这可能是外婆家的第一张团圆照,那是宁波柴桥一个大家族。左边第三个是我的外婆,她前面是我二姨,旁边是我大姨,我妈那会儿还在她肚子里。这张照片摄于1941年,那一年,为了孩子们的前程,他们和很多老乡一样,到了上海。

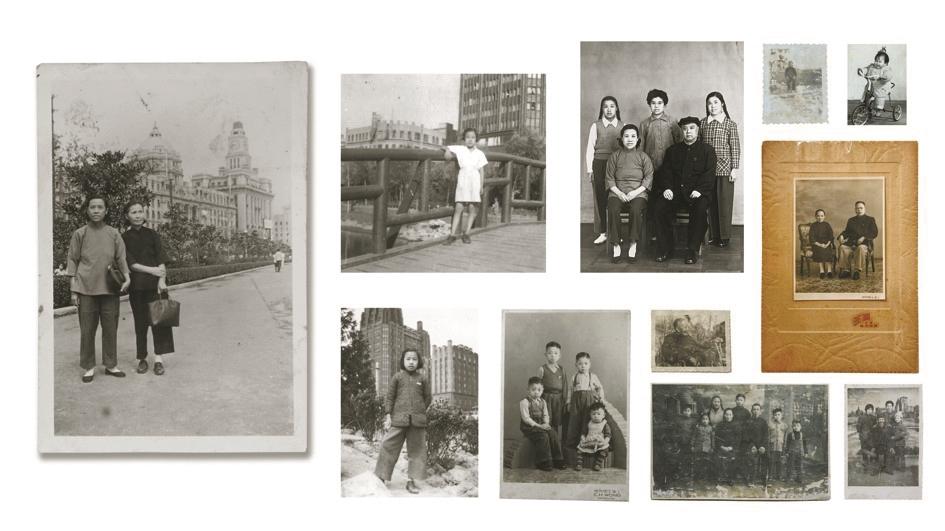

从这些照片上看,他们在上海过得不错。但1958年,全家人都跟着我的大姨大姨父到了贵州。

那一年,大姨所在的上海兴华印刷厂搬迁到贵阳,后来大姨父所在的上海手帕厂迁到贵阳,组建了贵阳针织厂。 在贵州安顿好后,他们又拍了一张全家福,庆祝新的开始。

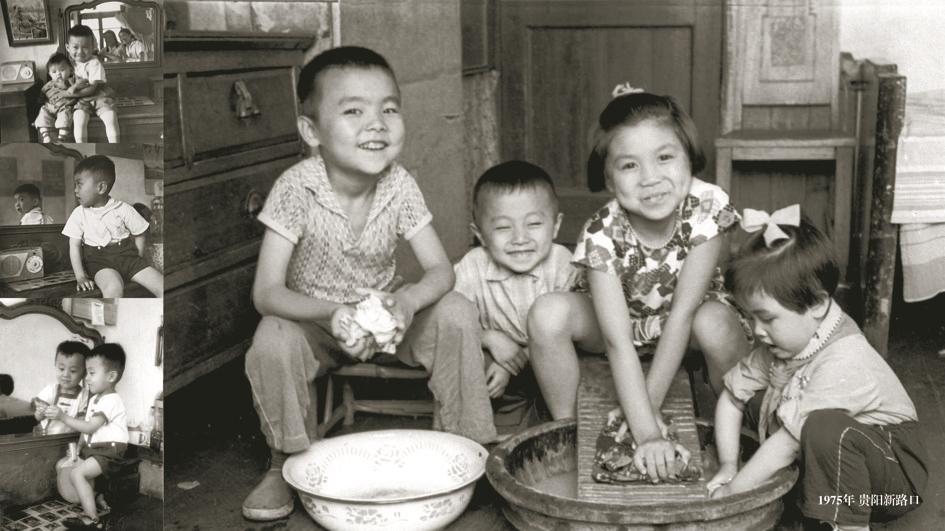

梳妆台、五斗橱、八仙桌、大木盆……这些被外婆从宁波带到了上海、又千里迢迢带到贵州的老家具,承载了我们童年的记忆。 它们都是外婆的嫁妆。外婆说宁波的姑娘出嫁,都是十里红妆,嫁妆就是父母的爱,要跟一辈子的。

长大后,我们各自经历了人生的坎坷起伏,有人留在贵阳,有人回了上海,有人去了四川,有人到了大洋彼岸,相隔千里万里,但一直频繁联系。 我想,可能因为我们都是外公外婆带大的孩子吧。哪怕走了很多年,他们还是我们心底的那个情感开关。

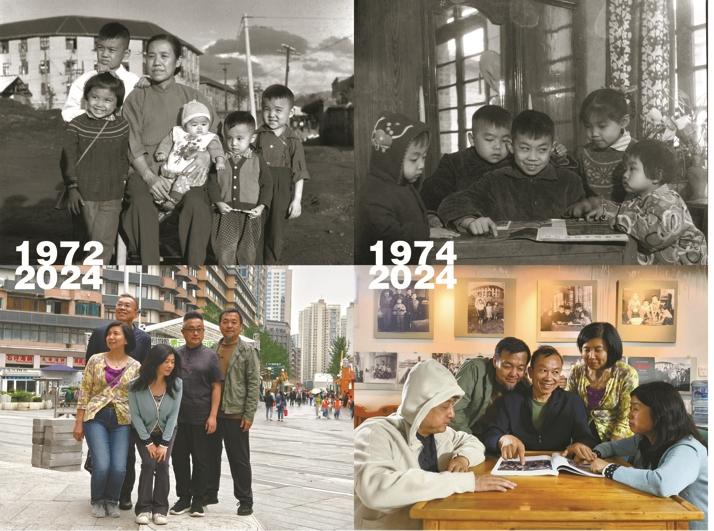

去年,我们约好了,从各地回到“外婆家”重聚,依着小时候的照片重新合了影。50多年的光阴,好像也就是一个转身的工夫,但总有些东西,不会随着时间的流逝而改变。

这次回乡办展,我也挨个儿去拜访了宁波的亲戚,聊聊老人小孩,世事变迁。他们来看外婆家的照片,也感慨万千。 人人都有自己的“新路口”,我们一次次出发、回归,选择、取舍,追逐着梦想,期待着团圆。很庆幸,我们定格了一次又一次团圆,尽管时光如生锈的斧子,雕琢着每一个人的容颜,但那方寸之间,永远是不变的笑脸。

我们继续征集团圆故事,您可以发送影像、文字至邮箱4040368@qq.com,并留下联系方式;或私信至宁波晚报官方微信;或扫二维码,通过甬派派友圈发送。

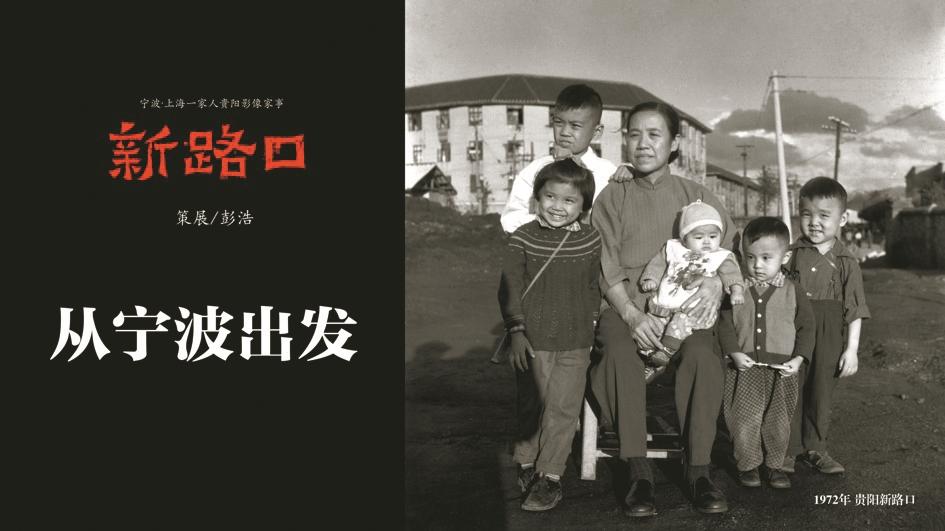

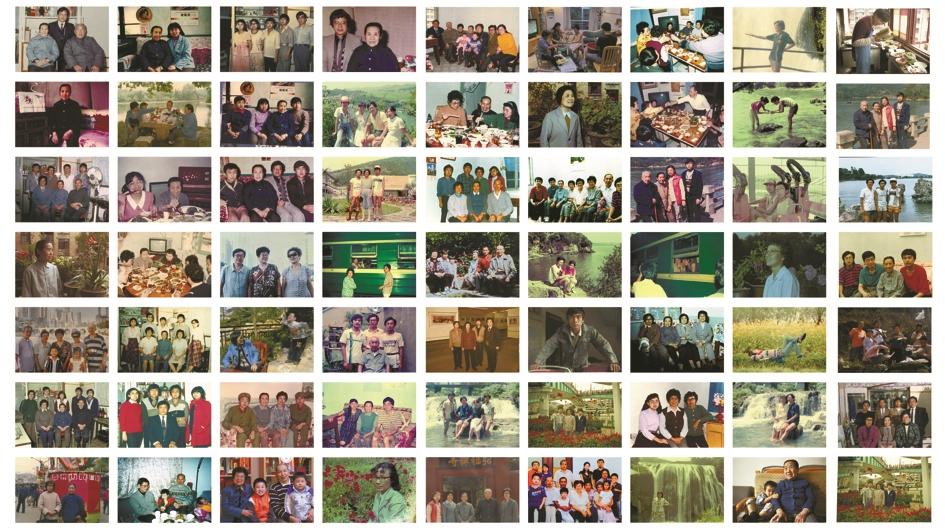

1972年,一位外婆带着5个孩子,在贵阳青云路的家门口拍了一张合影。53年后,照片里最小的外孙彭浩,收集了这些平平常常的老照片,在外婆的老家宁波举办了一个摄影展。他说外婆来到贵阳以后再也没有回过家乡,中秋将至,他替外婆把记忆带回乡,完成团圆的心愿。

以下是这位著名策展人、贵州师范大学摄影名家工作室主任的自述,如果那些似曾相识的家庭照片让你有所感触,也欢迎分享你家的老照片和团圆故事,中秋佳节,人月两圆。