昨天下午,2025年宁波市“文艺大师开课了”第六场开讲,国家级非遗乐清黄杨木雕项目代表性传承人、宁波市文艺大师高公博在市青少年宫新城活动中心为大众带来《一刀一刻中的新奇独变》主题公开课。

“我从1965年开始从事黄杨木雕行业,转眼60年,好像昨天才开始雕刻一样。”讲台上的高公博十分健谈,妙语迭出,道出不少艺术真理。

从传承传统黄杨木雕技艺,到开辟根雕、劈雕、意雕技艺,高公博自述从来不是一个“听话的学徒”,但他善于发现木料本身的“生命”,并赋予其美的变化。幸运的是,他每一次的尝试经过时间检验都得到了认可。

总结心得时,高公博用了“新奇独变”四字:新,是创新观念;奇,是奇妙造型;独,是独立个性;变,是美的变化。他认为,这四个字对各行各业都有用,因为“我们不是在复制过去,而是在创造未来”。

1

在有限的材料里发现无数的造型

在高公博的观念里,艺术是没有限制的。

刚开始从事这个行业,他就把一根16斤的黄杨木雕原木变成了一件1.6斤重的《白毛女》。老师们看着心疼得不行,他却浑然不觉。

后来,他才慢慢意识到木料本身的价值所在。“李渔称赞黄杨木是‘木中君子’,作为木雕匠人,我们应该做的是从有限的材料里发现无数的造型。”

有一段时间,游本昌主演的电视剧《济公》热播,高公博感到惊奇,从中获得灵感,完成了他的代表作“济公百态系列”,总共雕了100个济公形象。在想象力穷尽、一度感到无可奈何时,他雕了一个“无可奈何”的济公。

他觉得,艺术来自生活,日常中孕育着千变万化,因为艺术形象是无限的,无限中又潜藏着美的规律。

为了让黄杨木雕拥有更多可能,高公博开始尝试黄杨木树根雕。有人说他一个星期就完成一件作品,不是精雕细刻,怀疑他方法不对。他不放弃,根雕《独钓寒江》挖掘黄杨木的“天真自然”,随物赋形,很快被国家有关部门当作精品收藏,其技艺亦受到社会认可。

根雕艺术取得成功后,高公博还不满足,又拓展劈雕技艺,把黄杨木劈开来雕刻。有人直接批评他,说他漠视、浪费材料。

“木料里面的质地,很多人没看过,我劈开后,大吃一惊,感觉劈出了一个美学世界。”高公博自述,“这些劈纹深深震撼了我。”于是他因势造型,所幸,劈雕作品《鱼湖雨声》一举斩获中国工艺美术百花奖优秀创作设计一等奖,《屈原》被中国现代文学馆收藏。

他承认,被认可是幸福的事。这一经历告诉他,“认真去创作,你的前途一定会出现美好的东西”。

2

开拓自己的艺术天地

劈雕之后,高公博还发展了“意雕”。不在乎造型,而在乎雕出“意思”和“味道”。

“材质本身的生命,会给我们带来很多鲜活的艺术灵感。你最终会发现,美的事物无处不在。”作品《老子出关》完成后,他一直不舍得让给别人,总觉得“不是在雕木头,而是在雕自己”。

他就这样开拓出自己的艺术天地。“百国之木”作品系列,他收集了118个国家的不同木料,用木雕讲述命运与共、艺术相通的故事,让世界看到了一个中国民间艺人对“一生一事”的热爱,从而吸引更多人投身这门艺术。

他还从65岁开始学书画,坚持10年不停歇,也因此触摸到更多的艺术真相。1949年出生的他,座右铭是“不叫一日闲过”,他用自身实践告诉大家,只要肯学习,只要肯出发,什么时候开始都为时不晚。

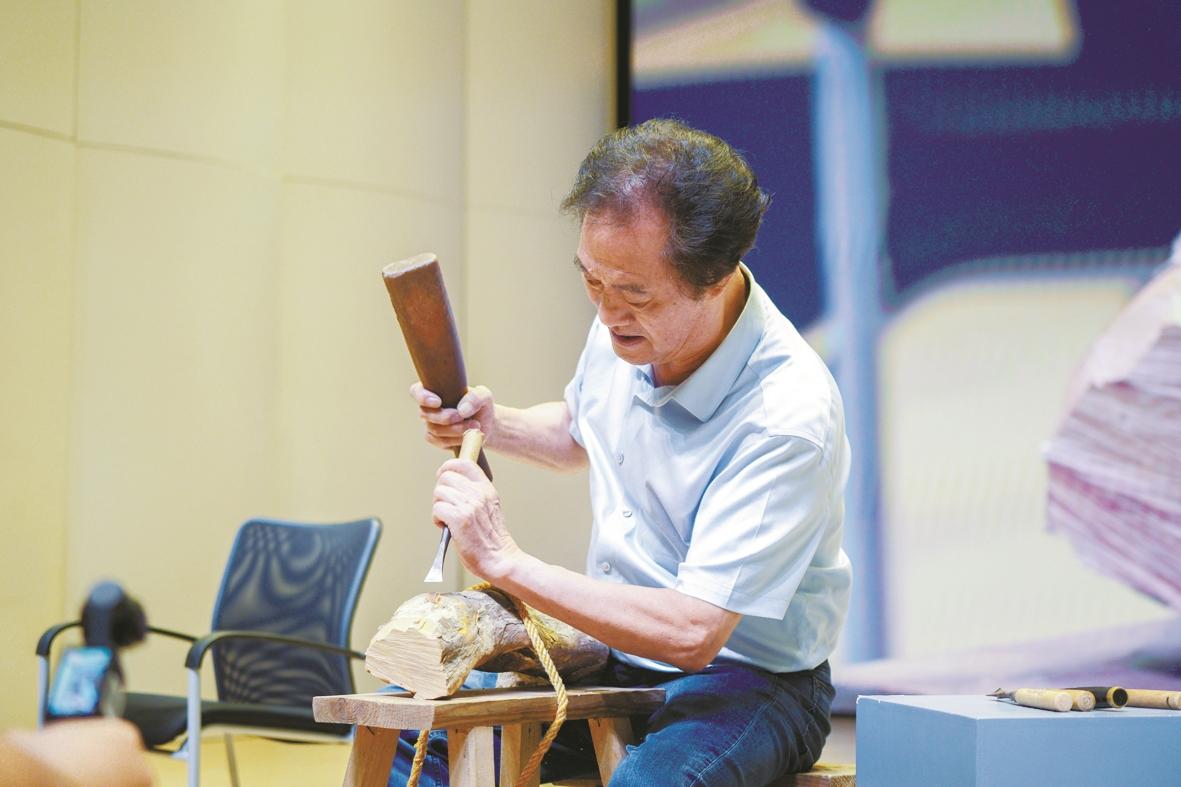

应现场观众所请,高公博展示了自己的劈雕技艺。仅十几分钟,一位眉毛上扬的笑脸老者形象便呼之欲出。“我越来越习惯去保留木材本身的劈纹,因为那是不可复制的,有人工难以企及的奥妙,有意相求不得意,无意相求反而得其‘意’。”高公博说。

现场有学生问,追求技艺,什么样的品质最重要?

高公博答:“走自己的路,个性是自己的生命。”

有公交司机问,是什么力量支撑您精益求精?

高公博答:“做自己喜欢的事,便不知人之将老,岁月流逝。”

记者 顾嘉懿