4平方米的驾驶室,是“工作室”,也可以是“书房”。

它的“打理人”,是来自河南的陈浩,今年28岁。

8月26日清晨,在宁波北仑新世洋仓储的停车场里,陈浩利落地爬上集卡车,在驾驶室里一边吃早餐,一边翻阅书籍《这里是中国》。等待装箱的时间不好说,时长时短。这些碎片时间,他喜欢通过看书来打发。

每天握着方向盘穿梭于码头、仓库与高速公路,陈浩已在北仑开了7年集卡车。

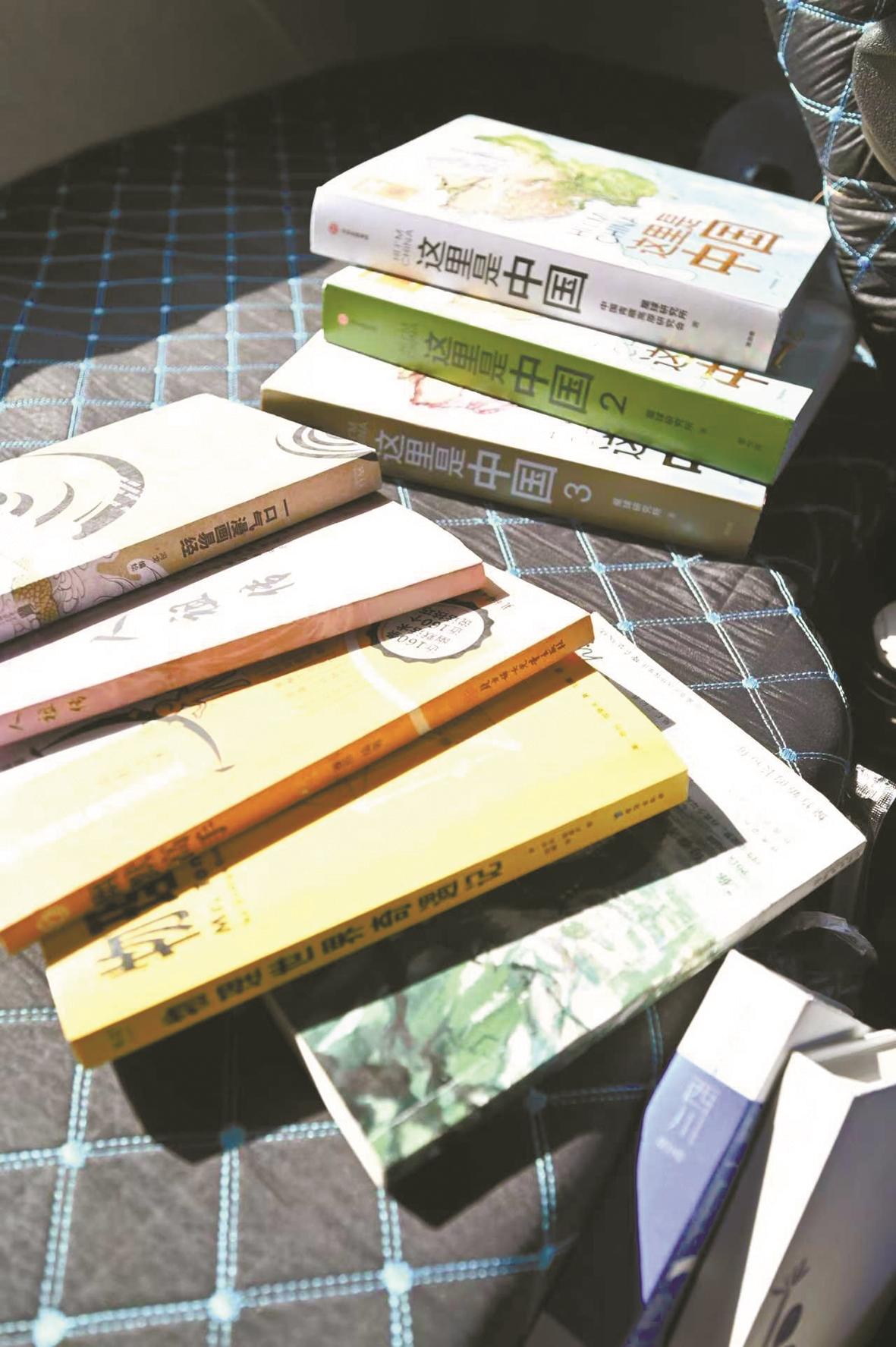

搭建在驾驶室里的“书房”,常年放着10余本书,不时更新。

这份与书为伴的习惯,他已坚持了5年多,累计读完400多本书。在他的微信读书APP记录里,仅2024年的阅读时长就达1301小时18分钟。

1

从“打发时间”

到“精神陪伴”

“2018年9月25日,是我初到北仑的日子。还记得那天的云朵,浓得像奶油。”初到北仑霞浦的场景,陈浩记忆犹新。彼时,刚结束造车厂涂装车间工作的他,经老家邻居介绍,到北仑来当一名集卡司机。

头三年开的是“内集卡”,主要往返于港口内部的码头箱区与装卸点。后来转做“外集卡”,开始运送拼箱货物至各个物流中心。

路上的时间被拉长,他待在驾驶室里的时间越来越多。

最初的日子,陈浩觉得很乏味。工作单调,下班后只是打游戏。是父亲的一句叮嘱,让他试着找到生活的另一种可能。

“我爸喜欢看书,就劝我随便找本书看看吧,哪怕没营养,也比‘饿死’强!”听了父亲的劝说,他想着试试,没想到第一本书就选对了,“东野圭吾的推理小说,翻了几页就爱不释手。后来,干脆把整个系列都看了。”

那套小说,也是他放进驾驶室的第一套书。

等待装货的间隙、午休的半小时,甚至是在码头排队的空闲时间,他都会看会儿书。

“一开始只是打发时间,后来慢慢成了习惯,驾驶室里就常备书籍了。”陈浩说,看完书后的好心情,让他看途中的风景都是美好的。

这些年,他的阅读习惯越发“较真”——

在微信读书APP开了会员,2019年7月16日至今读过540本书,其中读完399本;

看到打动自己的句子,或对书中描写有所感悟,他会记录下来,微信读书APP“笔记”一栏,已记录1373条;

看了喜欢的电子书,即便是看完了,也还要买纸质版珍藏,近600元一套的《天空大图鉴》、300多元一套的《这里是中国》,都是他买下的“心头好”。

2

从“内耗”到“自洽”

陈浩的阅读“口味”很杂,文学名著、悬疑推理、科幻小说等类型的书都看。即使连看不太懂的诗歌,他也愿意尝试。平均下来,一年能看七八十本书。

他最喜欢的一本书是俄裔美国作家安・兰德写的《源泉》。该书讲述的是天才建筑师霍德华・洛克的故事。

采访中,陈浩就这本书作出了自己的解读——虽推崇个人主义,但依然是一部充满力量和哲学思想的文学作品。人要对自己喜欢的事有所坚持,更要有自己的主张和观点,不用为了迎合别人改变自己。就像自己坚持在驾驶室里看书,哪怕有人觉得“集卡司机没必要读这么多书”。

“因为高中肄业,总觉得自己没文化。现在坚持看书,好像也能慢慢理清自己的想法。”早年因个人原因辍学,一直是他心里的遗憾。出来打工后的很长一段时间里,他很“内耗”,觉得“自己在社会上没有价值,一辈子也就这样了”。

但看书,让他找到了“自洽”的出口。

有一年7月,天气格外闷热,陈浩整个月都泡在河南作家李佩甫的“平原三部曲”里:《城的灯》里熟悉的豫东地名、《羊的门》里带着乡土气息的朴实人物,让他在异乡奔波的疲惫里,依然能感受到家乡的温度,“好像在书里跟老家的亲人聊了聊天,心里特别踏实。”

真正让他改变“内耗”心态的,是赫尔曼・黑塞的书。

“看了《荒原狼》和《悉达多》,突然明白每个人都有存在的意义,不是非要做出多大的事才算有价值。”陈浩说,黑塞笔下人物对自我的追寻,让自己慢慢走出“内耗”,“我现在觉得平平淡淡没什么不好,只要能在生活里找到自己喜欢的事就行。”

从那以后,他开始接纳自己的“平凡”:开集卡车虽然辛苦,但有时间看书、听书;收入也还可以,每月攒下的钱能还上老家的房贷。

书籍不仅帮他解开了“自我价值”的困惑,还让他学会理解父母。

“以前不懂事,觉得父亲沉默寡言就是不关心我,对母亲的唠叨又很任性,总忍不住顶嘴。”直到读了《亲密关系》,他开始试着站在父母的角度想问题。

换位思考后,他发现很多曾难解的矛盾都变得清晰——父亲的沉默里藏着牵挂,母亲的唠叨里满是担忧。

现在每次跟家里打电话,他会主动跟父亲分享最近读的书,跟母亲聊聊自己的日常。

3

从“一个人读”到“两个人懂”

“再过几天就是七夕节,我要跟女朋友领结婚证了!”说起即将到来的人生大事,陈浩的脸上露出腼腆的笑容。性格外向的女朋友,喜欢热闹,与安静的他正好互补。而他的阅读喜好,也渐渐感染着她。

“这次她和闺蜜去云南旅游,看到民宿里有个小书架,就拍了照片发给我说‘这里的书你肯定喜欢’。”对于未来,陈浩并没有具体的规划,只想着“好好过小日子”。北仑的青年公寓有政策支持,如果条件允许,或许他就会在这里安家。把驾驶室里的“书房”,搬到家中真正的书架上。

下午1点,仓库通知陈浩去装货。

他熟练地发动集卡车,手机里响起《漫长的告别》的听书声。

4平方米的驾驶室很小,转个身都有些费劲,可它又很大:跟着书中的故事,陈浩“走过”辽阔的平原,“仰望过”璀璨的星空,“认识”无数鲜活的人物,在奔波途中,“看”到更宽广的世界。

“希望大家都能拿起书,哪怕每天只是看一会儿,也会有不一样的收获。”陈浩说。

采访结束时,借用作家林徽因的一段话,陈浩回应了自己热爱阅读的原因——

“我读过很多书,但后来大部分都忘记了,那读书的意义是什么?当我还是一个孩子时,我吃过很多食物,现在已经记不起吃过什么了。但可以肯定的是,它们中的一部分已经长成了我的骨头和肉。”

记者 陈烨 通讯员 史楚钊