“刚做病理医生那几年,周边的亲戚朋友都以为我是搞化验的,但现在,连我8岁的儿子都偶尔会冒出几句分子病理、基因、靶点……”谈起这些变化,赵明微笑中带着感慨。时代在前进,病理学也在蜕变。这个曾经隐于幕后、鲜为人知的学科,正悄然走向精准医疗的舞台中央。而赵明,这位深耕病理领域十六年的“医学侦探”,也在一张张薄如蝉翼的切片中,一次次为患者厘清迷雾、锁定病因,在显微镜下书写着关乎生命走向的关键答案。

从被动选择到笃定前行

1982年,赵明出生于湖北仙桃,童年时因病毒感染罹患小儿麻痹症,腿脚行动不便。他的父亲是一名扎根乡村的全科医生,耳濡目染间,一颗从医的种子早已在他的心底悄悄种下,他始终怀揣一股不服输的倔劲,通过刻苦学习,考入武汉大学临床医学专业。本科毕业后,结合自身情况,他毅然转向病理学与病理生理学领域继续深造。

起初,他的研究方向偏向基础科研。但导师发现他思维敏捷、悟性突出,建议他转向临床病理:“你适合看片子。”于是,他开始一边做实验,一边在医院实习,跟随老师系统学习阅片。

在显微镜的世界里,赵明逐渐触摸到病理学的魅力:“病理学是一门连接基础医学与临床医学的桥梁学科。我们以双眼为刃,剖析组织切片中的细微变化,寻找疾病的蛛丝马迹,这就像破案,而我们就是‘医学侦探’。”

2009年,赵明研究生毕业,入职宁波市鄞州区第二医院,推开了病理世界的大门。

从“会看片”到“能读懂”

在赵明看来,一名优秀的病理医生须具备三项核心素质:一是责任心,每一份诊断报告都关乎患者的命运,不容丝毫疏忽;其次是持续学习的能力,只有知识广博,才能与临床有效沟通;第三是整合与总结的本领,病理医生既不是“看片机器”,也不能只做显微镜前的观察者,而是要结合临床表现、影像和病史,做出全面判断。

赵明感慨,病理医生需“全科全能”,从各系统肿瘤到非肿瘤病变,从炎症、感染再到免疫性疾病,无一不包、无一不精。面对庞杂的知识体系,他深知唯有不断“充电”才能跟上步伐。刚工作那几年,他几乎整天“泡”在科室里阅片,把能搜到的与病理诊断相关的国内外文献全部打印出来,系统学习、反复钻研。正是这样的积累,让他迅速从“会看片”成长为“能读懂”的病理专家。

2021年,一位25岁的女性患者手肘附近的包块快速增大,当地医院活检考虑为良性肿瘤,建议简单切除。但患者心中始终不安,坚决要求将切片送上级医院会诊。切片转到了此时已任职浙江省人民医院的赵明手中。他仔细阅片后发现,尽管肿瘤形态看似温和,但其增殖指数却偏高,这是潜在恶性的关键信号。他没有草率下结论,而是建议进一步进行分子检测。结果证实,这是一例罕见的软组织透明细胞肉瘤,具有明确的黑色素分化特征,属于高度恶性肿瘤。

这一诊断彻底逆转了治疗方向。由于发现及时,这位患者经过规范治疗之后,多年未见肿瘤复发或转移,直到现在还时常给赵明发微信问候。

不是“终审判决”,而是为生命找出路

最令赵明为之“着迷”的,是那些疑难病例。“哪怕一时难以确诊,我也从不轻易放过。”多年来,他始终坚持系统收集这类病例的资料,持续追踪、长期积累。待到同类病例积累到一定数量,他便着手系统梳理共性、摸索规律、提炼诊断线索,逐步建立起清晰的诊断与鉴别思路。

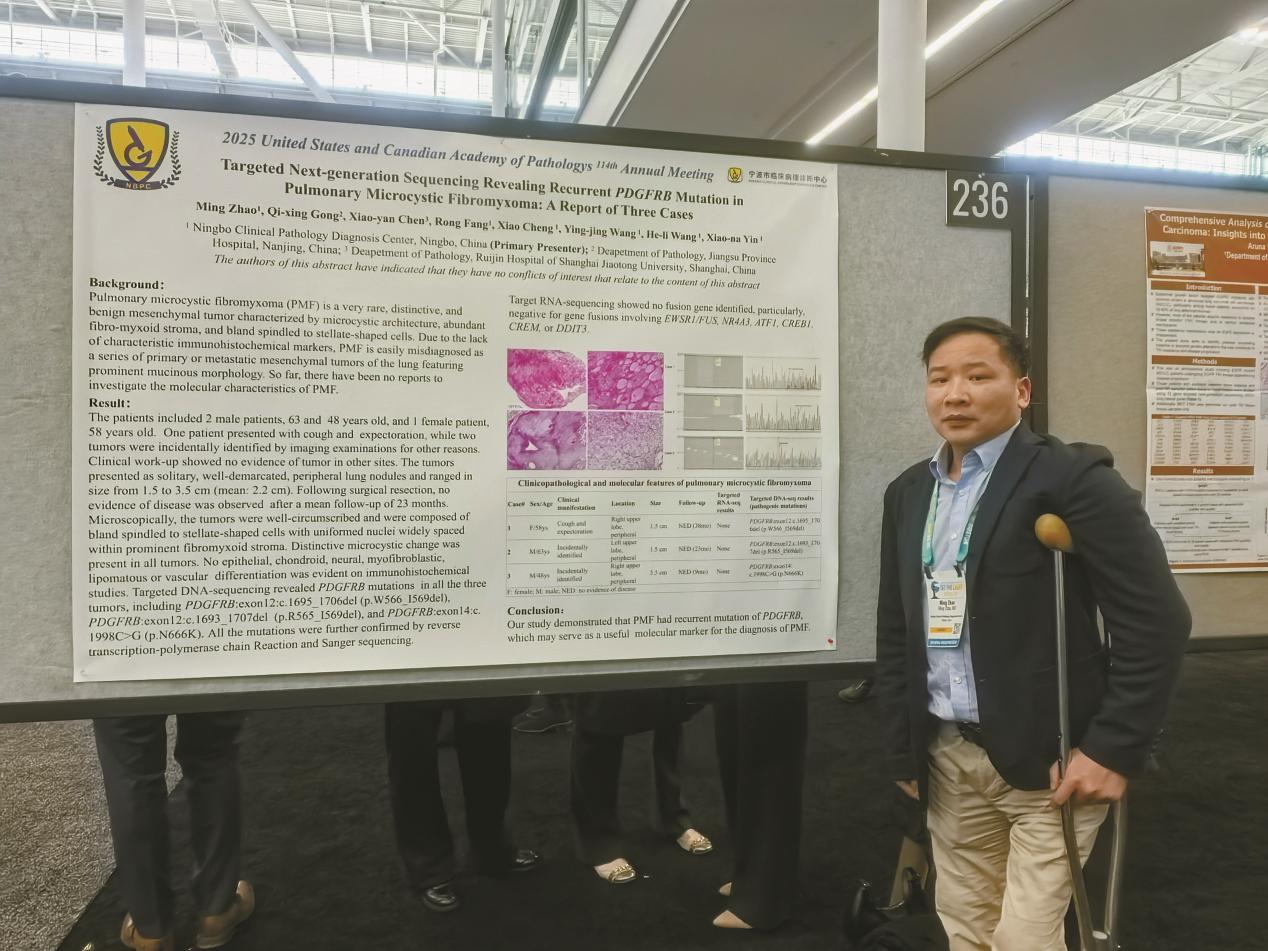

正是这份不懈的执着,推动他将丰富的临床经验持续转化为学术成果。至今,聚焦病理医生日常工作中的重点和难点,他以第一或通讯作者身份在SCI及中华系列期刊上发表论文100余篇,总结了多种新兴与疑难肿瘤的病理诊断思路与方法。

2023年8月,赵明作为分子病理学学科带头人引进至宁波市临床病理诊断中心,并担任“肿瘤病理精准诊断和人工智能转化研究项目”高端团队项目负责人。重回宁波,他也开启了全新的探索。

“分子病理是现代病理学科转型升级的关键。”赵明表示,他选择这条路径,正是希望推动临床病理诊断、分子检测与科研的深度融合,构建一个集诊断、研究、转化为一体的高水平平台。

“病理医生不应只是为疾病‘判刑’,更该为患者寻找出路。”不久前,他遇到一名年仅三岁的患儿,腹腔内巨大肿瘤直径超10厘米,初诊为高级别肉瘤,直接手术风险极高。在多学科会诊中,赵明提出新思路:“肿瘤形态较单一,虽属高度恶变,但符合某些具备靶向治疗潜力肿瘤的形态学特征。”他建议先进行RNA二代测序,寻找潜在治疗靶点。检查结果显示,孩子可以尝试用靶向药治疗。用药后,肿瘤迅速缩小,随后,外科团队顺利实施根治性切除手术,风险明显降低。

“我们有扎实的组织病理学根基,现在更要补上分子病理与科研创新和转化这一环。”赵明认为,未来的病理医生应是全能型的——既懂形态也懂分子,既懂临床也会科研。唯此,才能在精准医疗时代真正释放病理学科的核心价值。

行医十六载,每一次精准诊断,都是他作为医务工作者对生命最深情的回应。未来,他愿继续做一位执镜探路的“医学侦探”,为更多患者点亮那盏“可治”之灯。

记者 施忆秋