“历史的长卷常以浓墨书写显赫之名,而你的故事,却如星河中的微光,静默却坚定。”

“伟大不必惊天动地,坚守本身就是传奇。那些静默发光的生命,终将汇入民族精神的星河。”

……

从宁波到诸暨,走过鄞县私立三一中学(今宁波市第三中学)曾经停留办学的沈家祠堂、戴氏宗祠,看过藏绿坞十四都村的白墙黛瓦,听了一个个先辈的故事,一群十六七岁的少年,回来后写下了他们致80年前老校友的信。这是孩子们透过80年时光,与烽火硝烟中前辈们的一次相认、一次凝望。

1

当年的一名“编外学生”,触动了80年后一群少年的心

翻开同学们的文章,很多人都提到了一个名字:张才炎。

他是谁?为何80年后仍触动了一群少年的心?

其实,他是当年三一中学的一名“编外学生”。他的故事,可以说是那个时代的一个注脚。

1920年,张才炎出生于浙江浦江县青山乡石门村(今属诸暨市马剑镇)。这个聪慧的山村少年,在完成马剑乡自强小学学业后,因家境贫寒面临失学。再加上彼时的马剑没有中学,继续读书成了遥不可及的梦想。

命运的转机来自同村的朱天临。因两家世交之谊,时任鄞县私立三一中学校长的朱天临,将张才炎带到宁波,安排在校内做勤杂工。

这期间,朱天临发现了这个年轻人的天赋,便鼓励他参加学校入学考试,结果,成绩优异。

“这孩子是块读书的料!”惜才的朱天临破例允许他半工半读。张才炎非常珍惜这来之不易的机会,如饥似渴地汲取知识。当时的校工们常能看到这样的场景:夜深人静时,总有个瘦削的身影在油灯下苦读。

后来,战事爆发,学校内迁,张才炎又一路跟着返回了家乡。

辗转迁徙中,目睹了战火下的民不聊生,听到了烽火燃遍华夏的消息,张才炎萌生了报考黄埔军校的念头。当时,考黄埔军校需兼具文化素养、体能、政治背景和运气,录取者多为同龄人中的佼佼者,毕业后通常授予少尉军衔,直接奔赴战场。

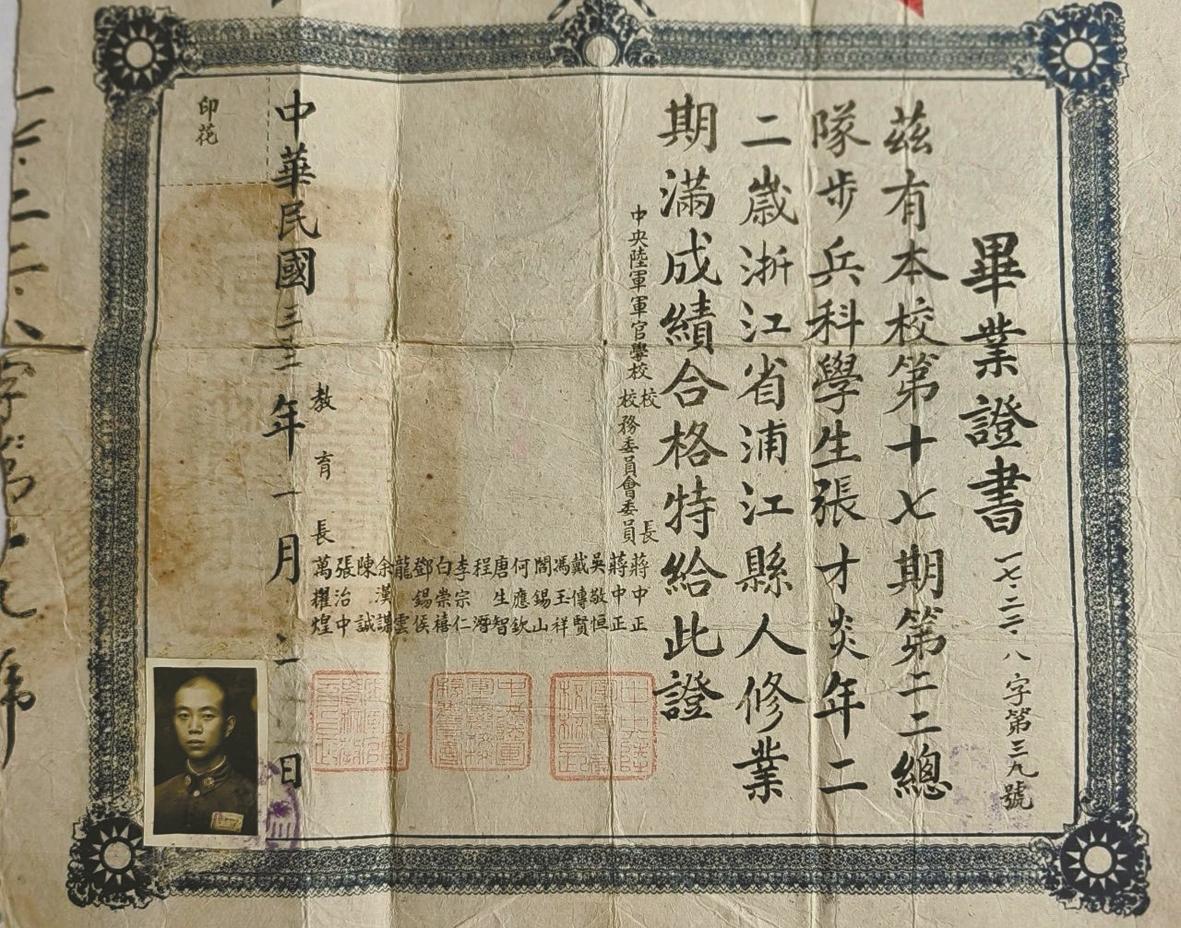

张才炎的名字再一次出现,是在1943年黄埔军校第十七期第二十二总队步兵科的毕业证书上。之后,他奔赴战场,受过伤,留过血,也立过功,升过职。

新中国成立后,张才炎归乡,在诸暨市政协任职直至退休。

张才炎的儿子张炳岳还记得父亲跟他提过的一场战役,那一仗打得特别惨烈。从清晨到黄昏,敌我双方的子弹都打光了,最后只能红着眼面对面拼刺刀。“我父亲的左小腿被刺刀扎中,留下了一道疤。”

那一战,张才炎拼到昏死在战壕里。第二天一步一步挪回营地时,才知道自己的名字已经被写进了阵亡名单,部队上下都以为他在前一天的战场上壮烈牺牲了。

2

山河破碎之际,弦歌不辍的意义与价值

山河破碎之际,热血青年投笔从戎的故事,让80年后的学弟学妹们听得热血沸腾。

于是,有同学提笔写道:“你的名字或许会湮没于历史的浩瀚长河,但你的轨迹已融入民族星河的底色——无需耀眼,不必永恒,只因那一段独属于你的炽热燃烧,便足以在时空里刻下无名的光辉。”

当然,那些年在三一中学迁徙办学时读书毕业的学生,后来更多的是走上了其他岗位。有的接过了老师的教鞭,有的成为了高级工程师,有的成了翻译员,也有的后来加入了浙东人民解放军金萧支队。

寻访中,师生们多次听到当地老人这样说:“感谢当年你们来这里办学,为我们培养了一批批学生,留下了一个个希望。”

这,大概就是战火中弦歌不辍的意义与价值所在。

正如《寸心》中所唱的那般:

你看 远方如昨

那些故事依然还记得

烽烟之下千万里数不清的长路

谁曾跋涉

你看 九州辽阔

那些丰碑永远都立着

山川之下千万人曾企盼的黎明

悄然来了

……

记者 王伟 吴正彬 张培坚 文/摄