习近平总书记在浙江工作期间,擘画实施文化建设“八项工程”,引领浙江文化建设取得历史性成就、发生历史性变革,为习近平文化思想的形成提供了重要理论基础和实践素材。

四集电视专题片《文化的力量——习近平文化思想在浙江的溯源与实践》8月6日起,在央视综合频道晚八点档播出。第一集《文以立心》,其中就讲述了2005年5月18日,习近平同志在宁波慈城调研的情景。

慈城古县衙一幅楹联曾让习近平同志念兹在兹,“吃百姓之饭,穿百姓之衣,莫道百姓可欺,自己也是百姓”。楹联是清康熙年间河南内乡知县高以永所题。高以永,浙江嘉兴人,他当官14年却清贫如洗,死后这副楹联被康煕称为无价之宝。

初撰者是康熙年间嘉兴人

始建于元大德八年(1304年)、重建于清光绪年间的内乡县衙,是我国目前保存最完整的封建时代县级官署,也是全国第一座县衙博物馆,尤以内涵丰富的楹联文化为世人所重。

高以永撰写的这副楹联,挂在内乡县衙三省堂门前,取《论语》中“吾日三省吾身”之意,为知县办公、议政、接待上级官员之处,一些不宜公开的案件也会在此审理。

高以永,何许人也?

清康熙年间的《内乡县志》为其立传:“高以永,在事数年,温厚和平为治务,慈祥恺悌之声无间遐迩。”

清同治年间的《内乡通考》评价他:“高以永,广开垦,除匪盗,其有造于内乡者甚大。”

史载,高以永系浙江嘉兴人,出身于诗礼传家的当地望族,入仕时已人到中年。清康熙十八年(1679年),年已半百的他调任内乡知县,兼管镇平、淅川两县事务。

时值清初战乱之后,处处民生凋敝。地处鄂、豫、陕三省交界的内乡,更是军需供应沉重,经济萧条,不少百姓背井离乡。到任后,高以永深感责任重大,夜不能寐。他以赈济灾民为急务,广泛招揽流民返乡复垦,发放种子,调剂耕牛,广开荒田,并多次向上级申请“不收赋税”。烈日当头,尘土弥漫,高以永奔走于乡村田野,脸晒黑了,人累瘦了,“见者不知其为官也”。

除了广开垦,高以永还做了很多有利于百姓的事,像除匪盗保太平等。原本的荒芜之地逐渐变得五谷丰登,百姓们也纷纷返回内乡,过上安稳日子。正是在这样一种背景之下,高以永挥毫写下了这副传承千古、影响至今的名联。

二十一世纪初,慈城恢复衙署建筑,特邀祖籍河南的书法家丁申阳誊写这副楹联,张挂堂前。

慈城古县衙还有很多廉政文化内容

高以永的楹联因为文辞简洁、内容深刻,被全国各地不少衙署博物馆沿用,如江西浮梁县衙、山西平遥县衙、浙江慈城县衙、河南叶县县衙、河南新密县衙等,尽管上下联有不同挂法,但其核心思想是一样的。

据慈城文史研究专家钱文华介绍,今天的慈城古县衙即原慈溪县衙,创建于唐开元二十六年(738年),首任县令房琯筑县衙于浮鳖山巅。由于外敌入侵和自然灾害的关系,屡建屡毁,明嘉靖时迁徙至浮鳖山南麓,即今县衙位置。

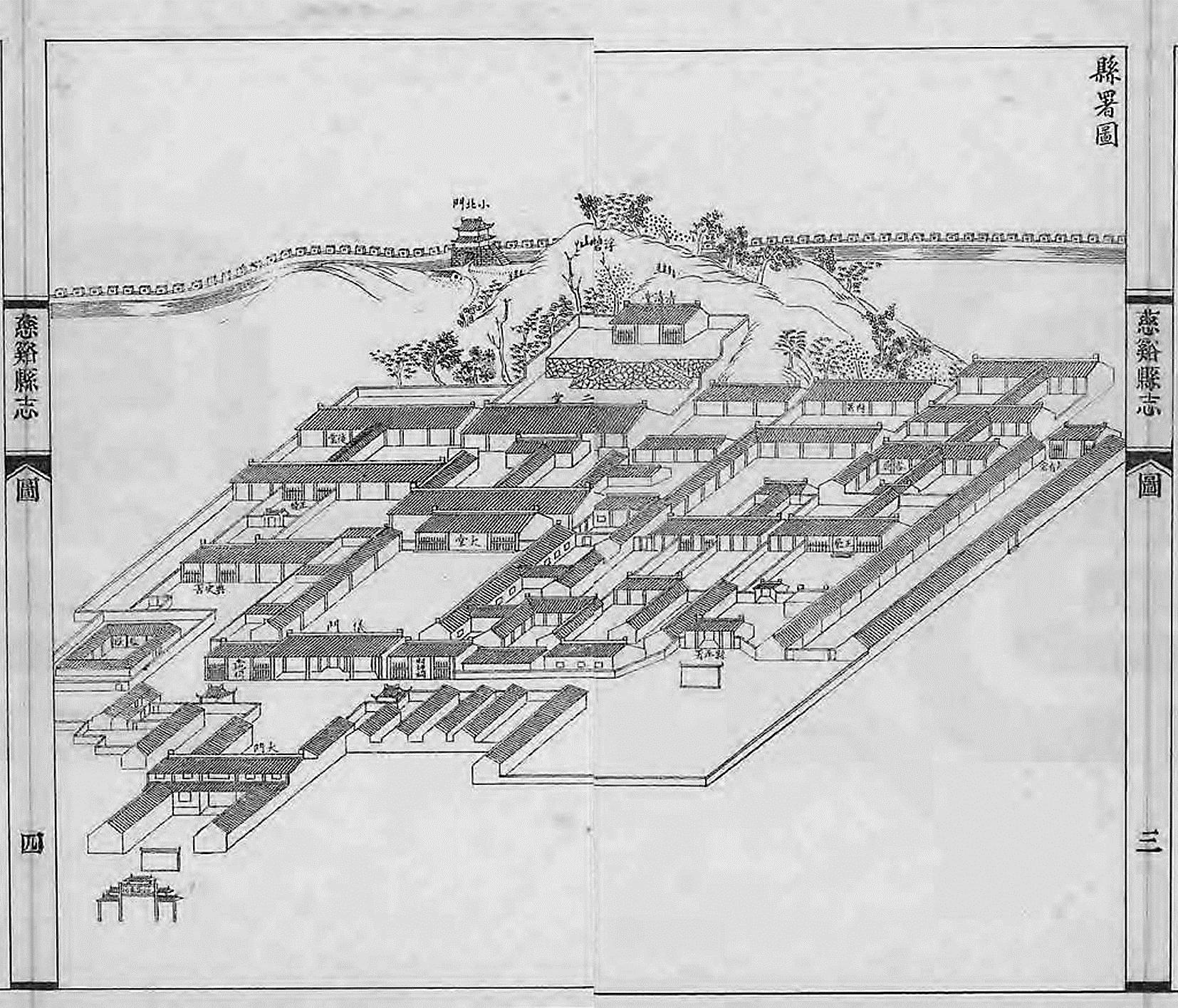

县衙(含县丞署)占地4万多平方米,有厅堂楼阁100多间。其建筑坐北朝南,设中轴线,立大堂为正厅,再围绕大堂错落有序地展开,构成气势雄伟的建筑群。整个县衙布局严谨,层次分明,廊道相接,亭台楼阁,浑然一体。

县衙在二十世纪六七十年代部分改建为某机关办公用房,二十一世纪初根据清光绪《慈溪县志》原图修缮重建。

据了解,县衙还有不少表现清廉文化的内容。

比如县衙中路建筑群最北建筑为“清清堂”,是为纪念北宋慈溪县令张颖而建的。张颖其人以廉洁出名,热爱百姓,勤以奉公,不取丝毫,后世因而建庙祭祀,筑堂为念。

2004年,以县衙为依傍,当地还建设了一座以反腐倡廉为主题的综合性文化公园——清风园。借助雕塑、壁画、实物模型、文字说明以及多媒体演示等形式激浊扬清,开园不久就入选第一批全国廉政教育基地。

清风园里,还介绍了慈城历史上著名的数十位清官廉吏,其中的罗河岳,在慈城为官4年,清贫如洗,母亲病故后,无钱回家奔丧,最后还是慈溪士人捐资筹钱,才得以启程回乡;

陈麟,料事如神,被当地百姓称为“神人”,他不仅时常微服私访,还专门设立了举报箱,所以对县中的大小事务都了如指掌;

王致远,创立居养院收留孤寡老人,创办慈幼院收养弃婴,设置慈济院帮助无钱殓葬的穷困人家,百姓视他为“菩萨”……

除了大堂的楹联,慈城古县衙内还悬挂不少提醒官吏廉洁、勤政、爱民的楹联,如“明镜高悬,扬清激浊,胜过慈湖水;仁风普及,立功积德,犹如天柱峰”;清清堂前的“为政戒贪,贪利贪,贪名亦贪,勿骛声华忘政本;养廉惟俭,俭己俭,俭人非俭,还须克己守廉政”。

理趣共存的对联亦是清风园的一道风景。记者 顾嘉懿 整理