□张晓红

马上就要进入最热的三伏天。伏天,据《史记》记载:伏者,隐伏避盛夏也。

东方刚露白,晨曦初现。转而,朝霞渐现渐浓:桃红色的,玫瑰红的,绯红色的……又是个晴热高温天。这多好!夏天就得有夏天的模样,有夏天的威风。

我们小时候,三伏天时,房东婆婆常要说:伏天一到,她家柜子上的锡瓶饭盂,都变矮了,天气热得锡瓶也都要熔化塌陷了。

我说,家里还有几只祖传锡瓶,丢在阁楼里,去看看有没有变矮?丈夫不屑一顾:肯定不会,哪有这事!倒也是,眼下,在屋里,四季并不分明,空调一开,清凉冰爽。

回想小时候的三伏天,是真热!这也给我们留下许多有趣难忘的回忆。一入伏,我那两个弟弟就赤脚,每个人都从大缸里舀起一瓢梅水(梅雨季收蓄的雨水),咕噜咕噜,当凉白开,喝下去。真好喝!

最开心的是晚上,在院子里吃过晚饭,躺在竹榻、竹躺椅上乘风凉。萤火虫轻轻巧巧地飞着,月亮光亮亮地照着。照着田野、河流、竹林、大树、屋宇,都有了淡淡的朦朦胧胧的光。我们仰躺着,看满天的繁星,看丝丝缕缕的白云,一会儿像鸡,一会儿像羊……还有北斗七星、南斗六星,还有牵牛星、织女星。这些,就是夏夜最天然的诗行吧。

就在这闪闪烁烁的诗行中,我们进入了甜蜜的梦乡。

丈夫说:他小时候,进入夏天,可没像我们这样幸福,常常是天黑了,他和自家的哥,还有几个邻家的哥和叔等一起,趁着晚上没人看管山林,还要去斫一担柴回来。到家后,放下柴担,先灌一肚子大水缸里凉幽幽的贮存着的梅水,再吃一大碗咸鱼干当下饭菜的冷饭。那味道,也叫一个爽。

那一年,刚入伏天,河水都干了,吃水成了大问题。

距我们镇上十几里外的新路水库的山脚下,有一眼菜锅般大的泉眼,终年泉水不枯竭,水质清冽微甘,大旱天里也有一泓清凌凌的水,在阳光下闪着光。这个不大的泉眼,吸引了四乡八村的人,都去担水喝。大旱天,这可是能续命的水呀。我家由两个年幼的小弟用小水桶去抬水,人晒得黑不溜秋,多辛苦,可他们却和小伙伴们嘻嘻哈哈的,多开心。

那时候,丈夫和他哥一起,做起了送水生意。一手拉车可装六水桶的水,分送给单位食堂和没有人力去取水的人家,一水桶水两毛钱。不说路上辛苦,当年只有用瓢舀,光是舀满这六水桶水,就得花费不少时间。

他们哥俩就凌晨和傍晚各去拉一趟,一车五百多斤重,一个拉一个推。走在砂石路上,走得脚底板磨起了泡。到了泉眼边,当然自己先放开肚皮灌个饱。但回来的一路上,就要一次次“放水”了。回到家里,他娘还不舍得那肚子里的“水”就这么放掉呢,说也不忍着点,家里的瓜儿豆儿都快干死了。

老公说着笑着。他又说,其实伏天里,心能静下来,热就没那么可怕。

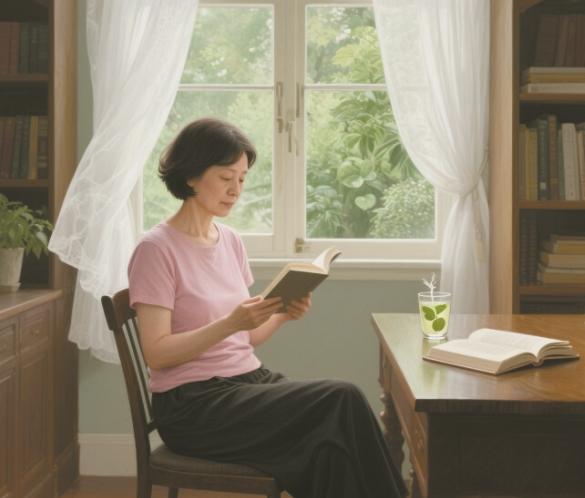

唐诗说:眼前无长物,窗下有清风。我在大书房朝东南方的窗户下面,新安放了父亲遗留下来的大写字台和一把靠椅。靠椅后,左右各安放了一只小风扇,无声息地把凉风送过来。

书房的窗口,可远眺远方的山野。三伏天,人尽量少走到大太阳底下去,但目光仍可多望向大自然。天地那么辽阔,那么壮美,满目青绿足以平息盛夏的燥热。我常常在书房如水般流淌的乐声中,想起过往,想起爱着的人……

眼下,已无需为了两斗米在大太阳底下汗流浃背地卖命。丈夫说得对,心静下来,酷暑就没那么可怕。阅一卷书,读一阕词,盛夏再长,长不过纸上过往。