六月是考试季,七八月便到了录取季。历经十年寒窗的学子,一个个收到心仪的大学录取书。梦想照进现实,实乃人生一大快意之事。

北宋宁波,有一位神童名叫汪洙,写过好几首《神童诗》,其中一首很有名:“久旱逢甘雨,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜挂名时。”道尽人生四喜。

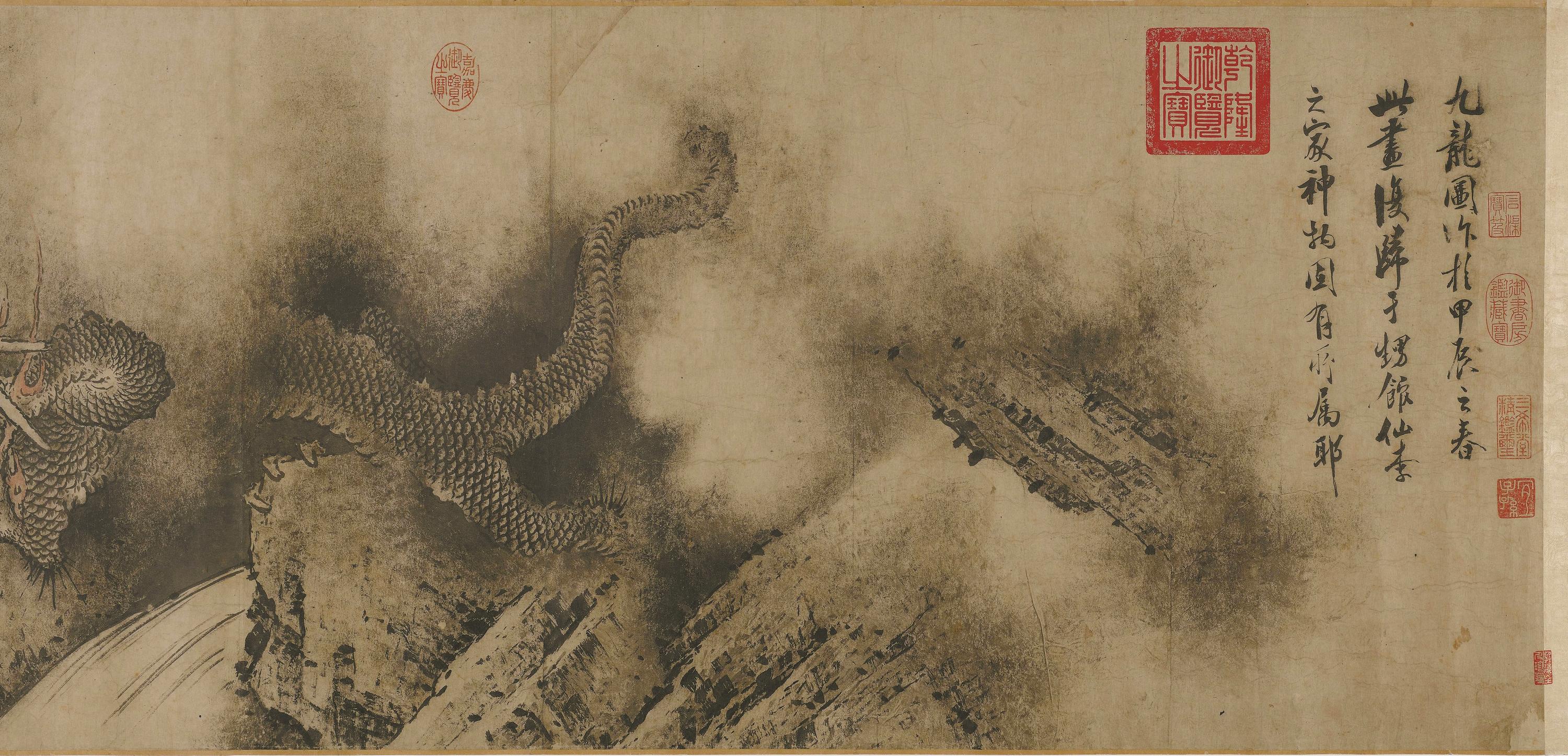

那些“金榜挂名”的学子,令人想到“鱼跃龙门”的典故。这一刻,他们就是跃过龙门的锦鲤。

跃过龙门,“鱼生”便有了质变

记得在上世纪80年代,看过一部动画片《小鲤鱼跳龙门》(摄于1958年),知道了跳龙门是一件极难的事。也知道了一旦跳过,“鱼生”便实现了质的飞跃。就如同象棋中卒子过河,可以“横行”天下。

这部动画片讲述的是:五条小鲤鱼听鲤鱼奶奶讲了一个祖先跳龙门的故事后,再也不淡定了。于是有一天,它们瞒着奶奶,一起去跳龙门。一路上,它们看到了各种奇观,也经历了艰难险阻,终于跃过“龙门”,跳进了龙门水库……

该片由上海美术电影制片厂出品,画面优美,故事有趣,立意深刻。自那以后,该厂又连续创作了《小蝌蚪找妈妈》《大闹天宫》《哪吒闹海》《三个和尚》《黑猫警长》等一批爆款,在60后、70后心目中留下难忘的印象。

后来,从历史书上读到,洛阳有个著名的龙门石窟,立即产生一个疑问:这龙门,是不是小鲤鱼跳过的龙门?一番考证,还真有此一说。

资料显示,龙门是洛阳南面的天然门户,两侧有香山与龙门山对峙,伊水中流,远望犹如天然门阙。所以这里又名“伊阙”。隋炀帝建东都洛阳时,因宫城门正对伊阙,由此以“真龙天子”自居,其宫城之门谓之“龙门”。看,连皇帝都要以走过龙门才算正统,何况小鲤鱼乎?

东汉辛氏《三秦记》佐证了这一说法:“龙门山在(黄)河东界……每暮春之际,有黄鲤鱼逆流而上,得上者便化为龙……一岁中,登龙门者,不过七十二。初登龙门,即有云雨随之,天火自后烧其尾,乃化为龙矣。”

李白《赠崔侍郎》诗中说:“黄河二尺鲤,本在孟津居,点额不成龙,归来伴凡鱼。”孟津也属大洛阳,北临黄河,这里的鱼,就没能跳过龙门,只好回到孟津“伴凡鱼”。

不过,龙门的所在地,并非洛阳独属。

今陕西渭南韩城市和山西运城河津市交界的黄河峡谷窄处,有个地名叫禹门。此地两面大山,黄河夹中,河宽不足四十米,河水奔腾破“门”而出,浊浪滔天,一泻千里。每年有众多鲤鱼来此“求改命”,跃上者成为龙,因此后人又称禹门为“龙门”。

原来,这里也流传着鱼跃龙门的美丽传说。而且,北宋宁波神童汪洙也倾向于认为,龙门的位置就在禹门。他的另一首《神童诗》写道:“年小初登第,皇都得意回。禹门三级浪,平地一声雷。”已经说得很清楚了。

不管“正宗”的龙门在哪里,跳龙门毕竟是难事,成功者“不过七十二”,所以争相跳跃的鲤鱼中,肯定是失利的居多,相当于今天高考落榜。当然人生路漫长,纵然落榜,仍有很多其他的机会和途径。

有意思的是,明清时期,北京会试的考场——贡院,也被设计成龙门的样式,沿今天的中轴线有三道门,分别称大门、二门、龙门,统称三龙门,这名称的由来,显然是附会“鱼跃龙门”所致。而贡院大门外,紧邻“龙门”的地方,有一条小胡同,则名“鲤鱼胡同”。

科考时,举子们早早聚集在贡院前的广场上,听到考官唱名后,便自南向北而行,依次穿过三座龙门,进入贡院。据传举子经过三座龙门时,常会来个腾跃的姿势,意为“鱼跃龙门”,以图吉利,祈望自己能够登科及第。

劝人勤学,汪洙的诗很励志

我们来说说那个写了很多神童诗、为莘莘学子加油鼓劲的宁波人汪洙。

汪洙,字德温,鄞县桃源乡(今属宁波海曙区)人。曾经放鹅的他,“幼颖异,九岁能诗”,有“汪神童”之称。

四明汪氏,来自安徽歙县,宋真宗大中祥符年间迁鄞,“代有隐德”。传到汪元吉的时候,已经有所成就,进入“体制内”,成为鄞县县吏。王安石担任鄞县知县时,很是器重汪元吉,委任他为负责司法的胥吏,“终身掌法,一郡称平”。

汪元吉去世后,“庆历五先生”之一楼郁专门为他撰写墓志铭。汪洙即汪元吉之子,也是四明汪氏家族崛起的关键人物。

据载汪洙因写得一手好诗,年少成名。清代《通俗编》称,某次,县官听闻汪洙的大名后召见他,他穿着一件短衫前往。县官问,神童的衣衫为何这么短?汪洙从容作诗回答:“神童衫子短,袖大惹春风,未去朝天子,先来谒相公。”机智和才华令县官惊叹不已。

汪洙诸如此类的诗作着实不少,后人搜罗整理成《汪神童诗》(亦名《神童诗》),用于童蒙教材。这些作品,多以劝学为内容,不仅励志,充满正能量,而且语言精练,浅显易懂,朗朗上口,容易传诵。比如“少儿须勤学,文章可立身”;“为官须作相,及第必争先”;“遗子黄金宝,何如教一经”;“满朝紫衣贵,尽是读书人”;“自小多才学,平生志气高,别人怀宝剑,我有笔如刀”;“天子重英豪,文章教尔曹,万般皆下品,惟有读书高”;“朝为田舍郎,暮登天子堂,将相本无种,男儿当自强”……在导向上,符合儒家宣扬的学而优则仕思想。虽然有功利化的成分,但说得实在,因此被当时的社会大众所接受。

王安石知鄞期间,重视教育,大力兴办县学,延请“庆历五先生”讲课,一时间,甬上学风蔚然。作为“五先生”之一王致的弟子,汪洙是此举的受益者。宋哲宗元符三年(1100),汪洙成为进士,出任明州教授。因其名望崇高,所以从之者甚多,乡人都尊称他为“汪先生”。

汪洙曾提举台州崇道观,官至观文殿大学士,此外多数时间则在家乡宁波度过,长期从事教育幼童的工作。晚年,他在鄞西芦家岙筑室,办崇儒馆教授族闾子弟,培养出一批英才。后来汪氏成为四明望族,汪洙有很大的贡献。

汪洙长子汪思温(1077-1157),自幼读父亲所编的童蒙书,成绩出众。宋徽宗政和二年(1112)中进士,历任余姚知县,衢州、湖州知州,南宋时为都城临安知府。他洁身自好,宁可被贬,也不愿攀附权相秦桧,留下清名。

汪思温与曾任明州知州的楼异结为姻亲,其女嫁楼异之子楼璩,其外孙是甬上著名学者楼钥。汪思温之子汪大猷曾出使金国,楼钥随行,著有《北行日录》,记录使金见闻。这一时期,汪楼两家俱为四明望族,声望和地位均达到高峰。

记者 楼世宇