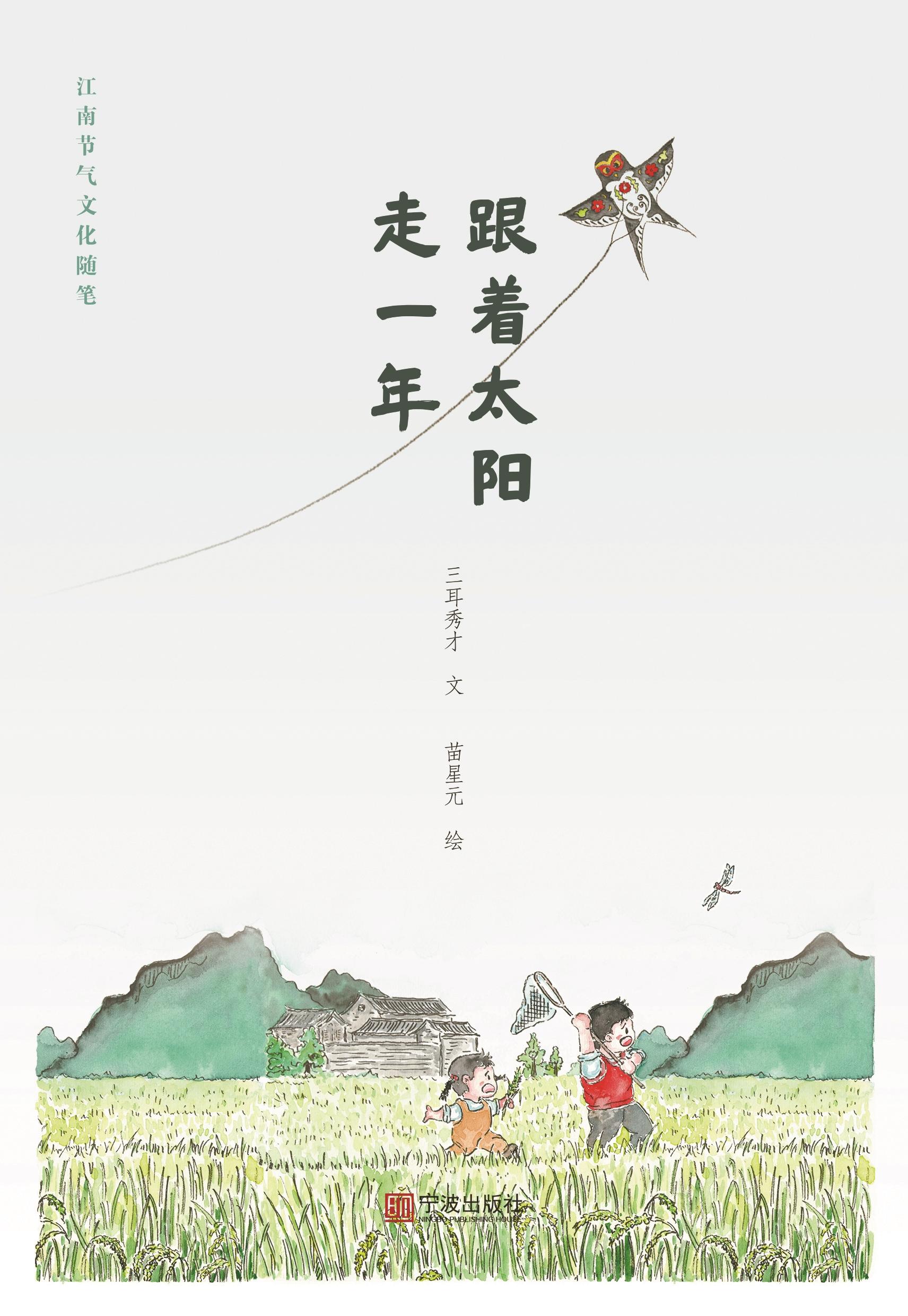

书架上的两本《跟着太阳走一年》排成一列,像不同年份的节气标本。2011年的初版已经泛黄,书脊有了时间的折痕;2025年的新版封面明亮,插画线条简洁有力。十四年的光阴被压缩在几厘米的书架空间里,韩光智用文字完成了一场对时间的漫长抵抗。

这位从新县县城放映室走来的知名作家,在退休之际交出了他打磨十四年的节气答卷。办公室地上散落的书籍,是他即将告别职业生涯的最后布景。那句“文学之路是条小路”的题签,道出了多少写作者的孤独与坚持。节气于他,已不仅是二十四个时间节点,而成为丈量生命长度的标尺,是连接故土与异乡的情感脐带。

《跟着太阳走一年》的特别之处,在于它打破了节气书写的传统范式。韩光智将电影《立春》的励志故事、高晓松的歌词《春分》、江南的拄蛋习俗、故乡新县的扫墓记忆,统统编织进节气的经纬之中。节气不再是农事指南上的冰冷符号,而成为承载个人记忆、地域文化、时代印记的容器。当他在书中比较南北方上坟风俗差异时,节气成了空间穿越的隧道;当他描写大棚种稻的新农业实践时,节气又成了传统与现代对话的桥梁。

这种书写方式,暗合了本雅明所说的“星座化”叙事——看似无关的元素在特定时刻产生意义关联。立春与个人命运转折,春分与世界睡眠日,谷雨与仓颉造字,这些并置创造出思想的火花。韩光智的节气世界里,天文学、农学、民俗学、个人史如同星辰,在文字的引力作用下形成独特星座。跟随他的笔触,在二十四节气的轨道上,可以遇见不同时空的文化碎片。

2011年,我在书店没有买到此书,就在当当网上买了两本书,拿了一本请他签名。韩老师有点意外,说了句:“你还没有啊。”又拿出两本,在三本书上都题了字、签了名送我。其中一本上题签是:“这本书还从当当上转了一圈,也算一份奇缘。阳光灿烂,人心光明。”今年他在赠我的新书上写着:“文学之路是条小路。所以幽静,所以愈行愈静。”用的是他的笔名:三耳秀才。

三版书籍的演变本身,就是一个耐人寻味的文化文本。从科技出版社到地方出版社的转换,暗示着这本书从科普读物向文化读本的蜕变;从实景照片到抽象插画的更替,反映了节气认知从具象到抽象的思维跃迁;而封面采用儿童视角,则透露出作者试图以纯真目光重新发现传统的意图。这些变化如同节气的物候现象,记录着一本书在时间长河中的自我更新。

在数字时代,节气知识早已脱离实用领域,却意外获得了新的文化生命。韩光智的“中国节气+”概念,恰如其分地捕捉了这一转变。当现代农业不再依赖节气指导,节气反而成为抵抗时间均质化的文化符号。在城市生活的缝隙里,人们通过阅读节气书籍、分享节气美食、转发节气美图,完成对自然律动的象征性参与。

韩光智的执着,令人动容。十四年的修订不是简单的文字润色,而是不断将新鲜生命体验注入古老容器的过程。当他在霜降中看见“拐点”,在立冬体会“从闹到静”的转变时,节气成了人生的隐喻。

这本书的命运,或许印证了作者“文学是小路”的判断。在畅销书的洪流中,它像一条静静流淌的溪水,滋养着愿意慢下来的读者。那些因为这本书而关注节气的人,未必会去观察物候变化,但至少会在春分日想起一首老歌,在清明时节思考生死意义,在大暑天感慨农人辛劳。节气通过文字的转化,成为现代人情感结构的组成部分。

从放映员到作家,韩光智的人生轨迹本身就是一个关于“立志”的立春故事。而他对节气的持续书写,则像是一场没有终点的芒种——永远在忙着播种思想、收获感悟。当第三版《跟着太阳走一年》带着油墨香问世时,这位“三耳秀才”或许已经明白:真正的节气不在书中,而在那些被文字点亮的日常瞬间里。

这本书对我的影响很大。我读后,不仅写了二十四节气的诗词,还试着写关于节气的散文,也发表了一些,但离成书,路途尚远。相信因为这本书而关注节气和思考节气,不止我一个人。而韩光智,在节气上精耕细作,出版了《中国年轮》《我们的节气》《跟着太阳走一年》《跟着节气小步走》等系列节气书,成为“中国节气+”概念倡导者。他还成为国家级的四栖会员:中国作家协会会员、中国科普作家协会会员 、中国文艺评论家协会会员、中国民间文艺家协会会员。

人间的烟火,纸上的节气。《跟着太阳走一年》是韩光智关于二十四节气研究的代表之作,值得关注。