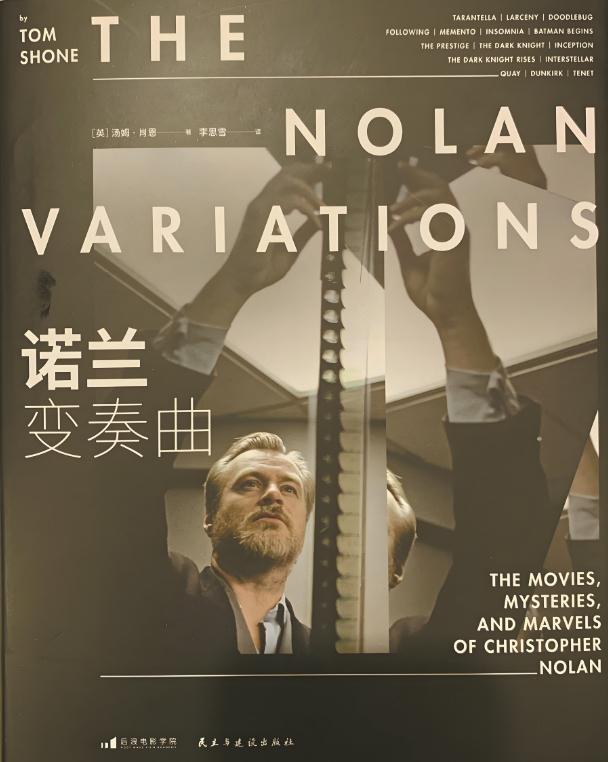

第一眼看见《诺兰变奏曲》一书,就因其“惊艳”而喜欢上了。当然这中间并不排除笔者个人对克里斯托弗·诺兰电影创作艺术才华的由衷钦佩。但此书从实物表面看,确实已经足够吸人眼球——厚实光滑的纸张页面,高清晰度的插图照片,精美顺滑的外观装帧。而且我事先就知道该书作者汤姆·肖恩是一位见地深刻、文笔绝佳,又和诺兰相识二十余载的资深影评人。

当然,本书核心价值在于它是关于克里斯托弗.诺兰的。笔者几乎看过诺兰所有的电影:《蝙蝠侠》系列三部曲、《星际穿越》《盗梦空间》《敦刻尔克》《信条》《奥本海默》。那么诺兰是怎样从名不见经传的小人物转变为一位极具辨识度,话题性,令全世界瞩目的一流导演的呢?《诺兰变奏曲》为我们娓娓道来。

稍微了解点诺兰电影特色的观众都知道,这位继希区柯克后英伦诸岛上最成功的导演非常着迷于在自己的作品中体现“时间的流转,空间的迷幻,梦境的难以捉摸,及中国式‘庄子梦蝶’般哲意的母题”。该书围绕于此,以“解构”“方向”“感知”“混乱”“情感”等精准关键词作为十三个章节的标题,基本按线性顺序,将诺兰的个人成长、 电影生涯、思想变化、灵感来源等内容交织在一起,既介绍了他从拍摄三分钟低成本短片的电影爱好者成为著名导演的曲折经历,也为读者深入探究诺兰那些烧脑电影给出了详细的提示和指引。另外,作者还用大量篇幅指出诺兰之所以与众不同的原因,这就是在书名《诺兰变奏曲》中已点明的那个字眼:变。诺兰拍电影,绝不允许自我重复。他要的是求新求变,超越自己,让观众在他的每一部新片中发现一个不一样的“诺兰”。

作者在书中这样写道:“诺兰的影片,易进去却极难出来,看完之后,它就像墨汁滴入水中,在你的脑海中不断扩散开来,我们没法从脑海中抹除刚刚看过的电影。”我想用这句话来形容年轻诺兰拍摄的那部有着梦境般荒诞质感的《记忆碎片》是再确切不过了。这部电影虽是诺兰的早期作品,但里面已出现了他后来持续在影片中采用的“对称、镜像、倒转”等元素。也是该片,让诺兰获得了2002年奥斯卡最佳导演奖和最佳剧本奖(诺兰的电影,大多由他自己创作剧本,他说过“我永远不想放弃做编剧)。自此以后,诺兰在影坛的地位扶摇直上。同时随着创作实践的增多,艺术经验的积累,诺兰越来越喜欢用IMAX格式拍摄影片,不管别的同行多么热衷于采用电脑生成影像(CGI)技术。诺兰坚持一点:实景搭建场面虽然劳神费力,成本极大,但它最终在银幕上呈现的真实效果远非后期电脑加上去的特效所能企及。

诺兰声名鹊起后,不少投资人来找他合作,《蝙蝠侠》系列电影即是如此。有人极为追捧这三部曲,也有人批评它们是毫无艺术格调可言的商业片。但不可否认:“蝙蝠侠”“小丑”“哥谭市”……都渗透了诺兰别具一格的导演意识。你会发现这几部可归属于“超级英雄”的影片里弥漫着强烈的文学气息。诺兰在片中加入了源于歌德的《浮士德》、狄更斯的《双城记》,甚至是柯南·道尔、爱伦·坡推理小说中的英伦艺术风采元素,可见诺兰时时刻刻都在思考、在观察,他竭力调动一切积极元素为他的电影所用。

而当诺兰拍摄《敦刻尔克》时,又“摇身一变”。这类战争题材的影片本来无可厚非地可以掺入浓烈的民族情感,可他是怎么拍的:画面简约清冷,情感细腻内敛,镜头克制沉寂。笔者在影院里欣赏此片时,也曾疑惑:诺兰,你也太“收”了。“敦刻尔克大撤退”这么个重大历史事件,哪有拍得如此“轻描淡写”的。其实,年轻时在伦敦大学主攻英国文学的诺兰从意识流作家詹姆斯·乔伊斯那里学到了一个重要的艺术理念:“煽情是不劳而获的感情。”在诺兰看来,用煽情手段来吸引观众,并不高级。虽然主流电影往往走这条轻便道路,可诺兰不肯就范。他希望以自己的拍摄技巧、剪辑风格、配乐特色让观众得到真心诚意的情感体验。至于《敦刻尔克》拍得“至简”的另一原因,是诺兰要在片中突出两点:第一是求生欲,这出于每一个生命个体的本能;第二个是归乡渴望,类似于《荷马史诗》中奥德修斯所处的境遇。诺兰坚信,这些东西能获得观众深邃绵长的共鸣。

诺兰曾谦逊地说:“我其实算不得是位艺术家,至多就是个肯卖死力的匠人。”可也是同一个诺兰,无比自信地表示:“我每拍一部电影,都相信自己正在制作有史以来最好的电影。”这就是“矛盾”的诺兰,你永远不知道他的下一部作品会给全世界的影迷带来怎样的惊喜,因为他永远在自己的光影世界里,发挥着无穷的想象!