2001年出生的杨莹,现在是宁波大学学科教学(地理)专业的研究生。2023年6月,从宁波大学本科毕业的她,报名前往贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市支教。22岁的她用一场跨越近2000公里的支教行动,踏上了新时代青年以教育为纽带,连接东部与西部、城市与乡村,让知识火种照亮“教育共富”的征途。

1

从“新居民”到“筑梦人”

“宁波是我的第二个家,它教会我成长,也给了我反哺社会的力量。”杨莹老家在湖南安化,小学一年级时,跟随父母来到宁波,这座城市见证了她一路的成长与蜕变。

高中毕业后,杨莹顺利考上宁波大学地理科学(师范)专业。大二时,她参加了浙江省高校思政微课大赛。比赛中,她以“飒”为主题,介绍了几位女性人物的闪耀事迹,其中一位是坚持在山区办学的教师张桂梅。

在搜集资料时,杨莹感触颇深。杨莹说,自己的老家湖南安化也是一个山区里的小县城,逢年过节回家时,她总能感受到当地因条件受限,与沿海地区的教育水平存在差距。“我是从山里走出来的孩子,在宁波接受教育,让我更深切感受到教育对人的改变。”杨莹说。

大四时,杨莹报名参加西部计划,并接受了相关培训。大学毕业一个月后,杨莹来到兴仁县,负责教七年级6个班的地理课,一共360多个孩子。

这个宝贵的机会是她努力争取来的——当地因为师资力量短缺,本来打算让她教语文课。但杨莹希望教自己最熟悉的地理学科:“我觉得我能教好地理,我想用地理给孩子们带来一些探索世界的向往。”那一年,杨莹所带班级的地理成绩总是名列前茅。

2

帮助孩子健康成长

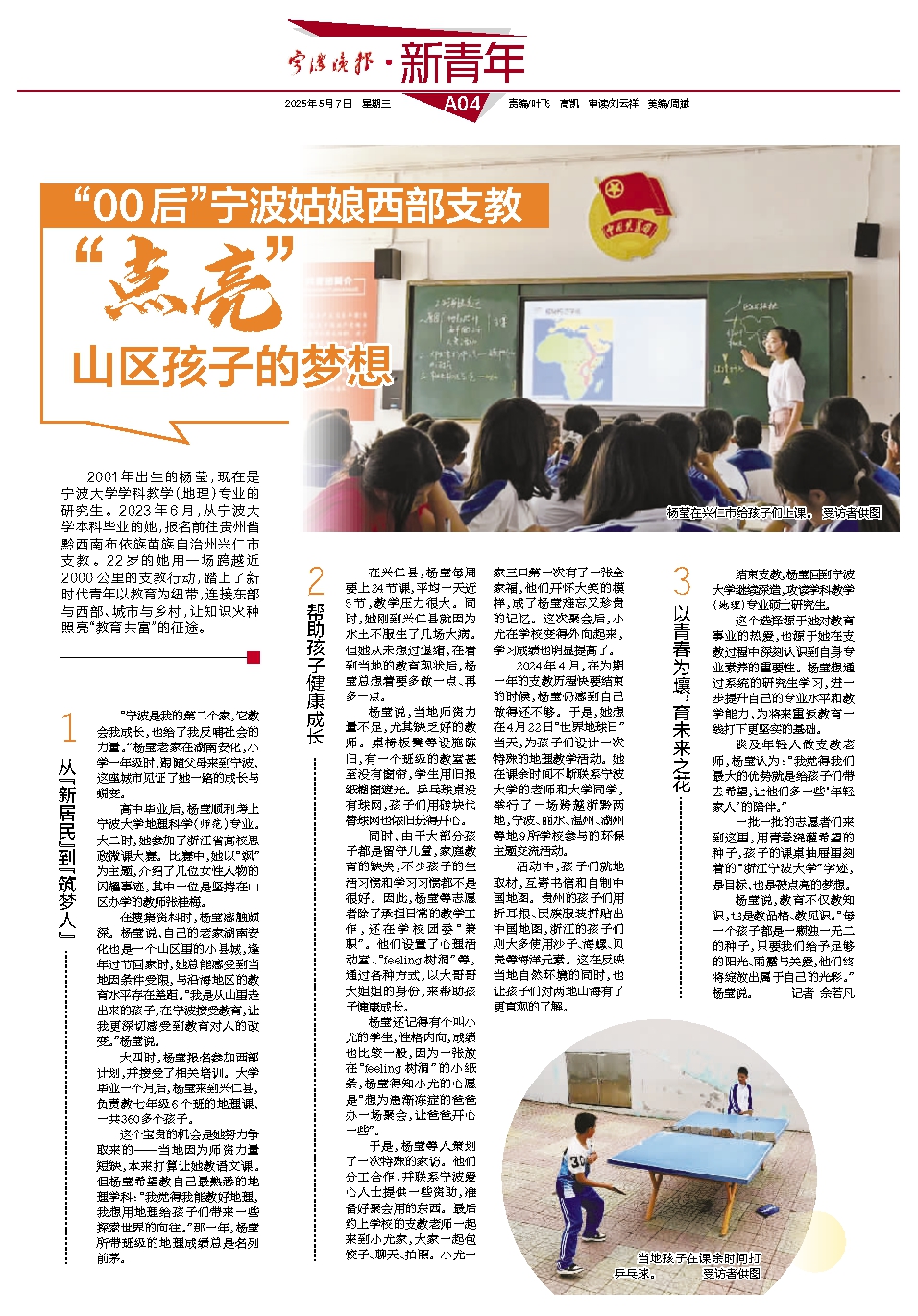

在兴仁县,杨莹每周要上24节课,平均一天近5节,教学压力很大。同时,她刚到兴仁县就因为水土不服生了几场大病。但她从未想过退缩,在看到当地的教育现状后,杨莹总想着要多做一点、再多一点。

杨莹说,当地师资力量不足,尤其缺乏好的教师。桌椅板凳等设施陈旧,有一个班级的教室甚至没有窗帘,学生用旧报纸糊窗遮光。乒乓球桌没有球网,孩子们用砖块代替球网也依旧玩得开心。

同时,由于大部分孩子都是留守儿童,家庭教育的缺失,不少孩子的生活习惯和学习习惯都不是很好。因此,杨莹等志愿者除了承担日常的教学工作,还在学校团委“兼职”。他们设置了心理活动室、“feeling树洞”等,通过各种方式,以大哥哥大姐姐的身份,来帮助孩子健康成长。

杨莹还记得有个叫小尤的学生,性格内向,成绩也比较一般,因为一张放在“feeling树洞”的小纸条,杨莹得知小尤的心愿是“想为患渐冻症的爸爸办一场聚会,让爸爸开心一些”。

于是,杨莹等人策划了一次特殊的家访。他们分工合作,并联系宁波爱心人士提供一些资助,准备好聚会用的东西。最后约上学校的支教老师一起来到小尤家,大家一起包饺子、聊天、拍照。小尤一家三口第一次有了一张全家福,他们开怀大笑的模样,成了杨莹难忘又珍贵的记忆。这次聚会后,小尤在学校变得外向起来,学习成绩也明显提高了。

2024年4月,在为期一年的支教历程快要结束的时候,杨莹仍感到自己做得还不够。于是,她想在4月22日“世界地球日”当天,为孩子们设计一次特殊的地理教学活动。她在课余时间不断联系宁波大学的老师和大学同学,举行了一场跨越浙黔两地,宁波、丽水、温州、湖州等地9所学校参与的环保主题交流活动。

活动中,孩子们就地取材,互寄书信和自制中国地图。贵州的孩子们用折耳根、民族服装拼贴出中国地图,浙江的孩子们则大多使用沙子、海螺、贝壳等海洋元素。这在反映当地自然环境的同时,也让孩子们对两地山海有了更直观的了解。

3

以青春为壤,育未来之花

结束支教,杨莹回到宁波大学继续深造,攻读学科教学(地理)专业硕士研究生。

这个选择源于她对教育事业的热爱,也源于她在支教过程中深刻认识到自身专业素养的重要性。杨莹想通过系统的研究生学习,进一步提升自己的专业水平和教学能力,为将来重返教育一线打下更坚实的基础。

谈及年轻人做支教老师,杨莹认为:“我觉得我们最大的优势就是给孩子们带去希望,让他们多一些‘年轻家人’的陪伴。”

一批一批的志愿者们来到这里,用青春浇灌希望的种子,孩子的课桌抽屉里刻着的“浙江宁波大学”字迹,是目标,也是被点亮的梦想。

杨莹说,教育不仅教知识,也是教品格、教见识。“每一个孩子都是一颗独一无二的种子,只要我们给予足够的阳光、雨露与关爱,他们终将绽放出属于自己的光彩。”杨莹说。记者 佘若凡