做了体外碎石手术后引流管效果不好,怎样改才能排出更多结石?前列腺癌早期筛查的方法特异性不高,有没有更好的标志物……医护人员是医疗器械的使用者,也是发现问题、引领创新的驱动者。2023年11月,“泌尿系疾病创新技术与诊疗器械浙江省工程研究中心”在宁波大学附属第一医院挂牌,这个由医院、高校、科研机构和企业共同组成的研究中心围绕临床中的痛点难点合力攻关,已实现泌尿系疾病创新技术与诊疗器械的成果转化6项,转化金额超千万元。

1

引流管脱落率从5%降到1% 医护人员的创新成果让更多患者受益

1个月前,宁大一院泌尿外科的一项创新医疗器械被宁波一家企业看中,成果转化金额达到100万元。这项创新的灵感,正是来自泌尿外科医护人员在临床上遇到的痛点。

对于做过经皮肾镜手术的患者来说,手术后放置的肾造瘘管是患者的“安全线”,在手术后半个月时间里,医生依据这根管子引流尿液,判断患者的尿路恢复畅通进度,“传统的造瘘管没有防脱落设计,有5%左右的患者需要二次置管,患者多受痛苦,也造成医疗费用的增加。”宁波大学附属第一医院泌尿肾病学科护士长王卫红介绍,为了解决这个问题,她想到改进引流管固定和导引的设计。

一个创新想法从验证可行性到应用到产品上,再到上市推广,中间需要很多环节。不过,有了工程研究中心这个平台整合各领域专家和资源,使得王卫红的想法在16个月内得以实现。经过临床验证,这种新型肾造瘘管引流装置可以使经皮肾镜手术后置管脱落的风险降低到1%左右,造价则和传统的产品相当;这个引流管装置还可以应用到胸腔、腹腔、盆腔的各种引流,为促进患者加速康复提供帮助。

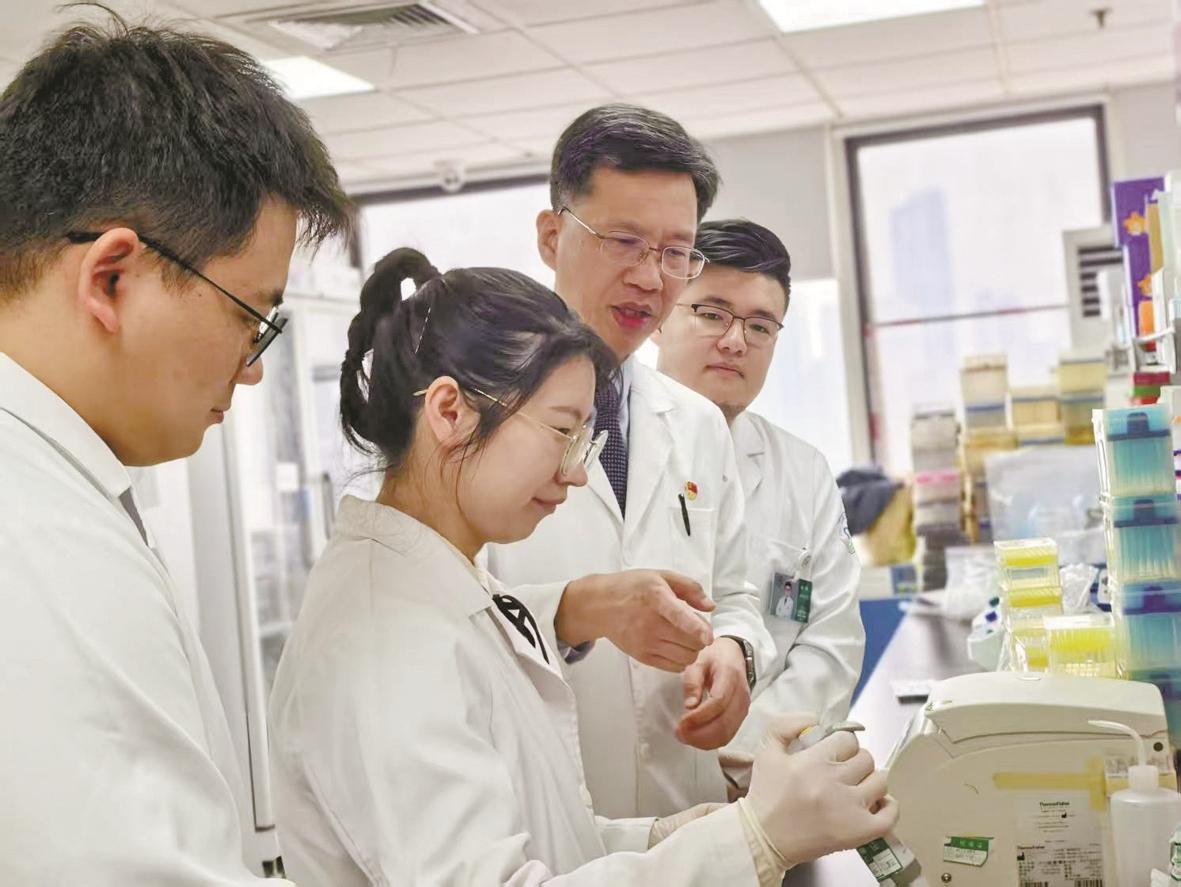

“我们医院泌尿外科一年接诊十几万例泌尿外科患者,一年开展手术1万多台,医护人员在临床工作中会遇到不少痛点和难点,这些就是工程研究中心创新的源泉。”泌尿系疾病创新技术与诊疗器械浙江省工程研究中心负责人、宁波大学附属第一医院副院长蒋军辉介绍,中心于2023年获批,由医院、高校、企业组成,相当于一个产学医研联合体。中心自成立以来已实现泌尿系疾病创新技术与诊疗器械的成果转化6项,转化金额达1320万元。

就在最近,中心研发的一款用于体外碎石术后患者的引流管拿到了医疗器械注册证,即将量产上市。这款引流管针对的是体外碎石患者术后引流管排石效果不好的情况,医护人员利用沟槽式设计,使得引流管的排石效果提升20%,引流效果提升25%。在材料专家和企业的协助下,这项创新最终产生了8项发明专利。

2

前沿探索不断进行 以科研带动学科快速发展

除了进行创新诊疗器械的研发外,这个工程研究中心还在进行泌尿系肿瘤的先进诊断技术的探索。

“随着人口老龄化的加剧,泌尿系肿瘤的发病率逐年上升,前列腺癌就是常见的一种。”蒋军辉介绍,癌症的早诊早治对改善患者预后意义重大,但现有的前列腺癌早筛标志物PSA虽然敏感性高,但特异性差。比如有些患者PSA超标不多,但最后确诊前列腺癌,有的患者PSA指标比正常值高出十几倍,最后确诊是良性肿瘤。这导致根据PSA检查结果做前列腺穿刺检查的患者,前列腺癌特异性只有40%-50%,而且没有办法进行风险分级。

能不能找到一种特异性更高的前列腺癌早筛标志物,提高前列腺穿刺检查的阳性率?围绕这个问题,蒋军辉带领工程研究中心成员在实验室进行了不懈探索,经过几年的努力,目前已经取得了一定进展:在国际上首先发现一些特异性强的标志物蛋白和RNA,发表了高水平论文,并申报了发明专利。不过他坦言,医学研究是一个漫长的过程,有些难题可能要留给下一代人去解决。

医生做科研算不算不务正业?蒋军辉介绍,事实证明,科研实力的提升,能带动临床学科的快速发展,最终受益的还是广大患者。在工程研究中心的带动下,近年来宁大一院泌尿外科的综合实力稳步提升。科研实力方面,在2023年度中国医院科技量值(STEM)和五年总科技量值(ASTEM)排名中位列全国前20,在浙江省排名第一。在临床方面,在全省DRGS重点病种排名中,前列腺癌、膀胱癌等8个泌尿外科病种全部位列全省前五。

蒋军辉介绍,目前医院的工程研究中心已确立了未来五大重点研究方向,将围绕泌尿系结石、泌尿系肿瘤、泌尿道病损的有效修复、泌尿生殖道感染等领域开展持续技术攻关,以期造福更多患者。

记者 孙美星

通讯员 庞赟