近日,“夜航船:徐冰和他的学生们”特展在宁波华茂艺术教育博物馆开幕,展出近百件绘画、雕塑、装置、动画、新媒体作品,呈现著名概念艺术家徐冰执教中央美院以来的艺术教育实践。

展览名称“夜航船”,源自明末清初文人张岱的同名奇书,该书囊括从三教九流到神仙鬼怪,从政治人事到典章沿革等20个大类125个小类的学科知识。能写出如此奇书的张岱,自然也是个奇人,他与谈迁、万斯同、查伊璜并称“浙东四大史家”。

四人中,万斯同是宁波人,黄宗羲的得意弟子,清康熙年间布衣修史,不领朝廷俸禄,是《明史》的实际撰稿人;张岱是绍兴人;谈迁和查伊璜都来自嘉兴海宁。

不过说到奇,查伊璜的“怪异指数”,一点都不在张岱之下。尤其是他和清朝将领吴六奇之间的故事,更是充满了传奇色彩。

查伊璜对吴六奇有“一粥之恩”

查伊璜是谁?说到姓查的海宁人,你是不是想到了原名查良镛的金庸先生?没错,他就是金庸的同宗祖上。

资料显示,查伊璜(1601-1676),明末清初史学家、文学家,名继佐,号伊璜、东山钓史,出身书香门第,崇祯六年(1633)举人。本来他可以四平八稳地走“学而优则仕”的道路,不料明朝灭亡。他投奔南明鲁王朱以海的小朝廷,担任兵部职方主事一职,和宁波义士黄宗羲、张苍水等一起,参加反清复明的斗争,失败后归隐故里。

查伊璜的人生履历有多离奇?首先,金庸把这位祖上写进了自己的武侠小说《鹿鼎记》里。

清初,发生了一桩著名的“明史案”。湖州南浔人庄廷鑨邀名士撰成《明书辑略》一书,书中有反清内容,被奸人吴之荣告密,遭清政府满门抄斩。查伊璜因曾襄助庄氏修史一事,被卷入该案,下狱论死。万幸的是,早年受他恩惠的吴六奇倾尽全力,终将他营救得脱。

事后江湖上即有传闻,称查伊璜曾在雪中救过沦为乞丐的吴六奇,不仅施以“一粥之恩”,还资助他投效水军军门,吴六奇后来官至广东水陆提督。闻查伊璜获罪,吴六奇知恩图报,将其救出。

金庸在《鹿鼎记》中还写到,黄宗羲、顾炎武、吕留良三人从邸报上看到查伊璜“以虽列名参校,事前未见其书,免罪不究”的消息,啧啧称奇。

《鹿鼎记》的主角是韦小宝,书中韦小宝助力庄家大仇得报,庄家三少奶奶为表感谢,把贴身丫鬟双儿送给小宝。金庸如此“成人之美”,仍觉得不够,还把查伊璜救人施粥的这份功劳也“转让”给了韦小宝和双儿,大雨中两人救下饿晕在门口的吴六奇,请他进屋喝热粥。后来吴六奇当了总兵,与双儿结义为兄妹。

两人的故事被写进《聊斋志异》

如果说金庸这样写有“美化先祖”之嫌,那么,清代的蒲松龄与查家并无瓜葛,他也把查伊璜写进了自己的书里。

《聊斋志异》中有一篇《大力将军》,说的就是这桩“滴水之恩涌泉相报”的义举。

蒲松龄的故事说,查伊璜早年曾在某寺中遇一乞丐吴六一(其原型即吴六奇),能举起“大于两石瓮”的古钟,就把他带到家中,赠其衣食及银五十两,“以其健,劝投行伍”。吴六一建功立业后,将查伊璜请到自己家,报答当年之恩。“后查(伊璜)以修史一案,株连被收,卒得免,皆将军力也”。

两位小说家的记述,都极富传奇色彩。

然而,野史和笔记中对查伊璜和吴六奇,又有着不同的说法。有一种说法是,查伊璜能从庄氏“明史案”中脱罪,原因是该案的首告者并不是吴之荣,而恰恰是查伊璜。查伊璜因告发有功,不仅自己安全脱身,他之后的查家,一门七进士五翰林。

至于吴六奇,《鹿鼎记》中他一直“身在满营心在汉”,后来加入天地会,做了洪顺堂红旗香主。二月河的小说《康熙大帝》以及由此改编的电视剧《康熙王朝》中说,吴六奇在康熙年间任九门提督,掌管北京城治安,也是康熙父亲顺治信任的人。而野史中有一种说法却是,吴六奇是一个汉奸,投靠满清后官至太子少保,屠戮潮汕海民数万人。

正反两种说法差异实在太大。关于查伊璜,较为公允的一种观点是,从正史上看,查伊璜终其一生都不曾与清廷合作,他是明朝遗民,这一点不容置疑。

吴六奇曾经“千里移石报恩”

查伊璜和吴六奇之间,还有一个“千里移石报恩”的传奇故事。

话说吴六奇在广东为官后,于顺治十六年(1659)将查伊璜邀至家中,盛情招待。吴家花园中立着一块巨大的假山石,名为“绉云峰”。嗜石如命的查伊璜不觉多看了两眼。等查伊璜结束岭南的行程回到海宁老家时,赫然发现,此石竟已在自己家中!

民间有一种传说是,为了“千里移石”,身为广东水陆提督的吴六奇动用了水师军舰。

数年后查伊璜去世,查家败落。绉云峰被其后人转卖给了海盐顾家。不料获石后的顾家竟也家道中落,顾家人就将此石转让给了海宁马家。

后来马家有一女儿要嫁给桐乡崇福名士、金石家蔡锡琳,此石作为马小姐的嫁妆到了蔡家。蔡锡琳不胜欢喜,为此还给自己起了个号叫“移云道人”。移云,即移绉云峰也。孰料蔡家从此竟也开始衰败。其家中有人认为此石不祥,道光二十九年(1849),蔡锡琳将此石送给了海宁福严寺。

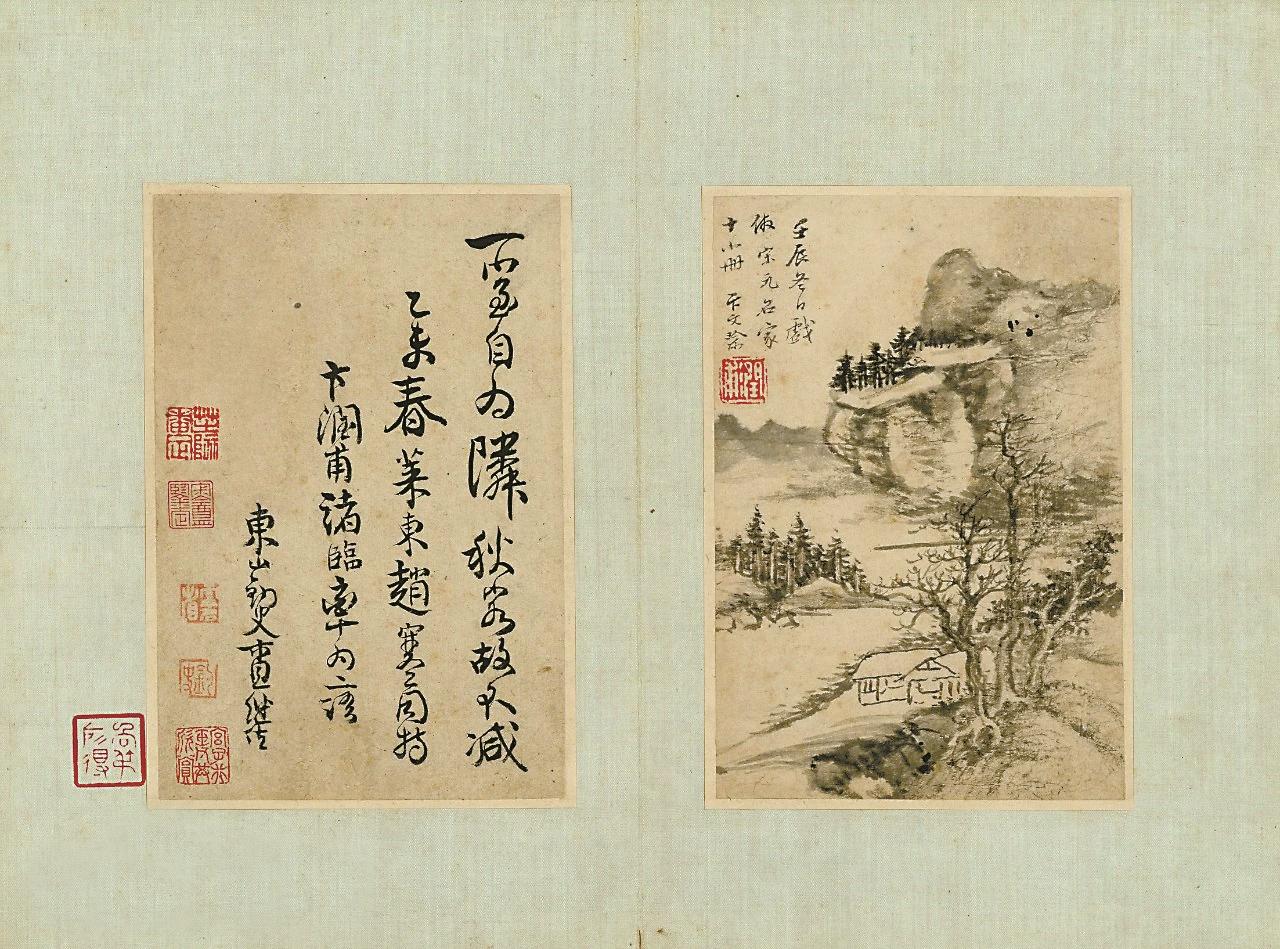

嘉兴籍大画家蒲华(字作英)游福严寺时,见此石不凡,遂作《绉云峰图》一幅。湖州籍朴学大师俞樾(号曲园)得知此石来历,惊叹不已,写下《护石记》一文。

1963年,时任西泠印社社长的海宁人张宗祥将绉云峰拉到了杭州。20世纪90年代,此石被移置于杭州北山路曲院风荷景区内的竹素园中,直到今天。

这尊高2.6米的大石,与苏州留园的冠云峰、上海豫园的玉玲珑并称“江南三大名石”。

目前,此石上可见到三段文字,下面是“绉云峰”三字,由蔡锡琳题写,并有落款;中间有“绉云”二字,为查伊璜所题;背面则有十六字,“具云龙势,夺造化功,来自海外,永镇天中”,亦为蔡锡琳所写。

另有一种说法,俞樾写下《护石记》一文数十年后,他的曾孙俞平伯也因此爱上了石头,因为这个缘分,俞平伯还爱上了曹雪芹小说《石头记》(即《红楼梦》),最终成为一代红学大家。记者 楼世宇