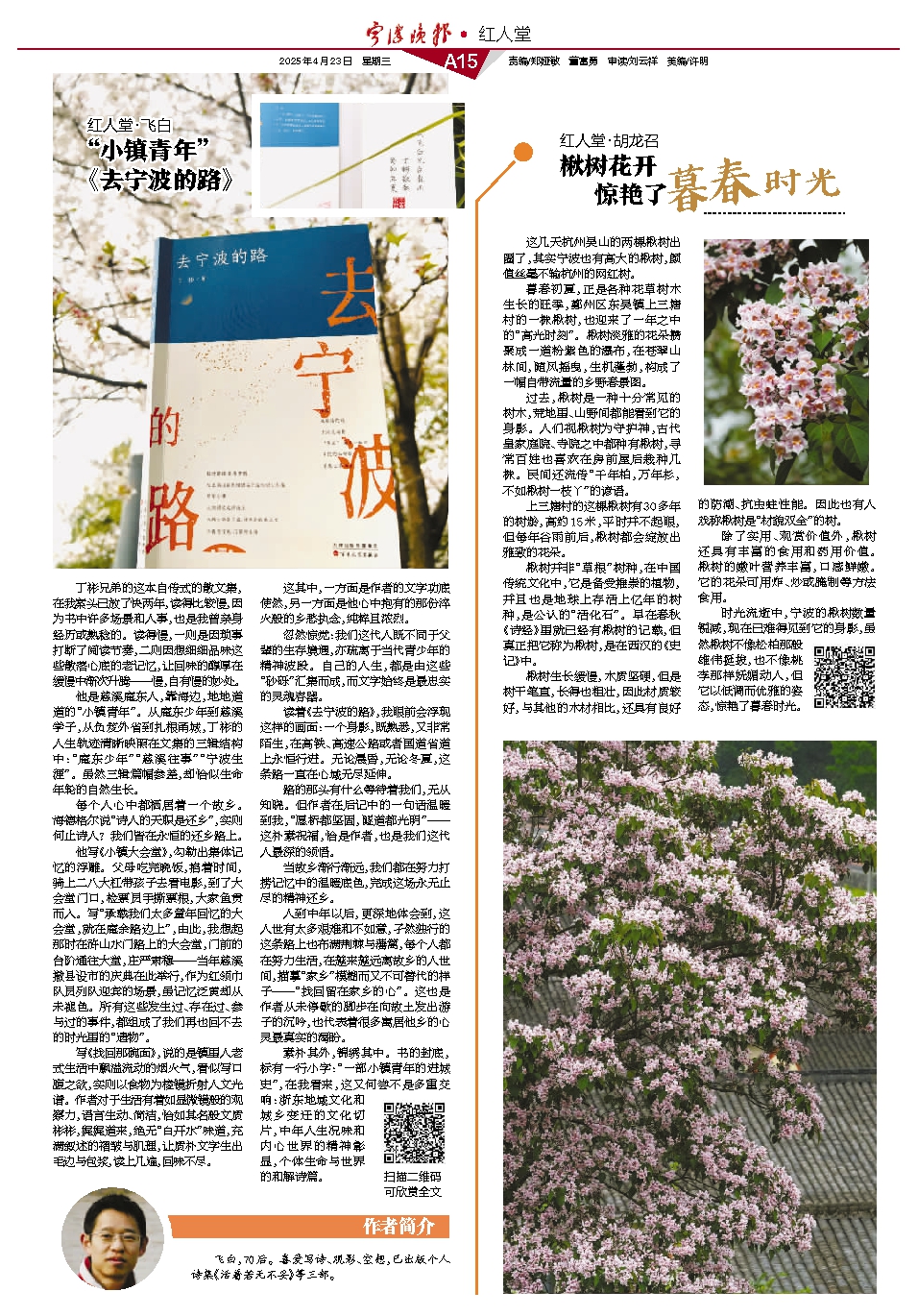

丁彬兄弟的这本自传式的散文集,在我案头已放了快两年,读得比较慢,因为书中许多场景和人事,也是我曾亲身经历或熟稔的。读得慢,一则是因琐事打断了阅读节奏,二则因想细细品味这些散落心底的老记忆,让回味的醇厚在缓慢中渐次升腾——慢,自有慢的妙处。

他是慈溪庵东人,靠海边,地地道道的“小镇青年”。从庵东少年到慈溪学子,从负笈外省到扎根甬城,丁彬的人生轨迹清晰映照在文集的三辑结构中:“庵东少年”“慈溪往事”“宁波生涯”。虽然三辑篇幅参差,却恰似生命年轮的自然生长。

每个人心中都栖居着一个故乡。海德格尔说“诗人的天职是还乡”,实则何止诗人?我们皆在永恒的还乡路上。

他写《小镇大会堂》,勾勒出集体记忆的浮雕。父母吃完晚饭,掐着时间,骑上二八大杠带孩子去看电影,到了大会堂门口,检票员手撕票根,大家鱼贯而入。写“承载我们太多童年回忆的大会堂,就在庵余路边上”,由此,我想起那时在浒山水门路上的大会堂,门前的台阶通往大堂,庄严肃穆——当年慈溪撤县设市的庆典在此举行,作为红领巾队员列队迎宾的场景,虽记忆泛黄却从未褪色。所有这些发生过、存在过、参与过的事件,都组成了我们再也回不去的时光里的“遗物”。

写《找回那碗面》,说的是镇里人老式生活中飘溢流动的烟火气,看似写口腹之欲,实则以食物为棱镜折射人文光谱。作者对于生活有着如显微镜般的观察力,语言生动、简洁,恰如其名般文质彬彬,娓娓道来,绝无“白开水”味道,充满叙述的褶皱与肌理,让质朴文字生出毛边与包浆,读上几遍,回味不尽。

这其中,一方面是作者的文字功底使然,另一方面是他心中抱有的那份淬火般的乡愁执念,纯粹且浓烈。

忽然惊觉:我们这代人既不同于父辈的生存境遇,亦疏离于当代青少年的精神波段。自己的人生,都是由这些“砂砾”汇集而成,而文字始终是最忠实的灵魂容器。

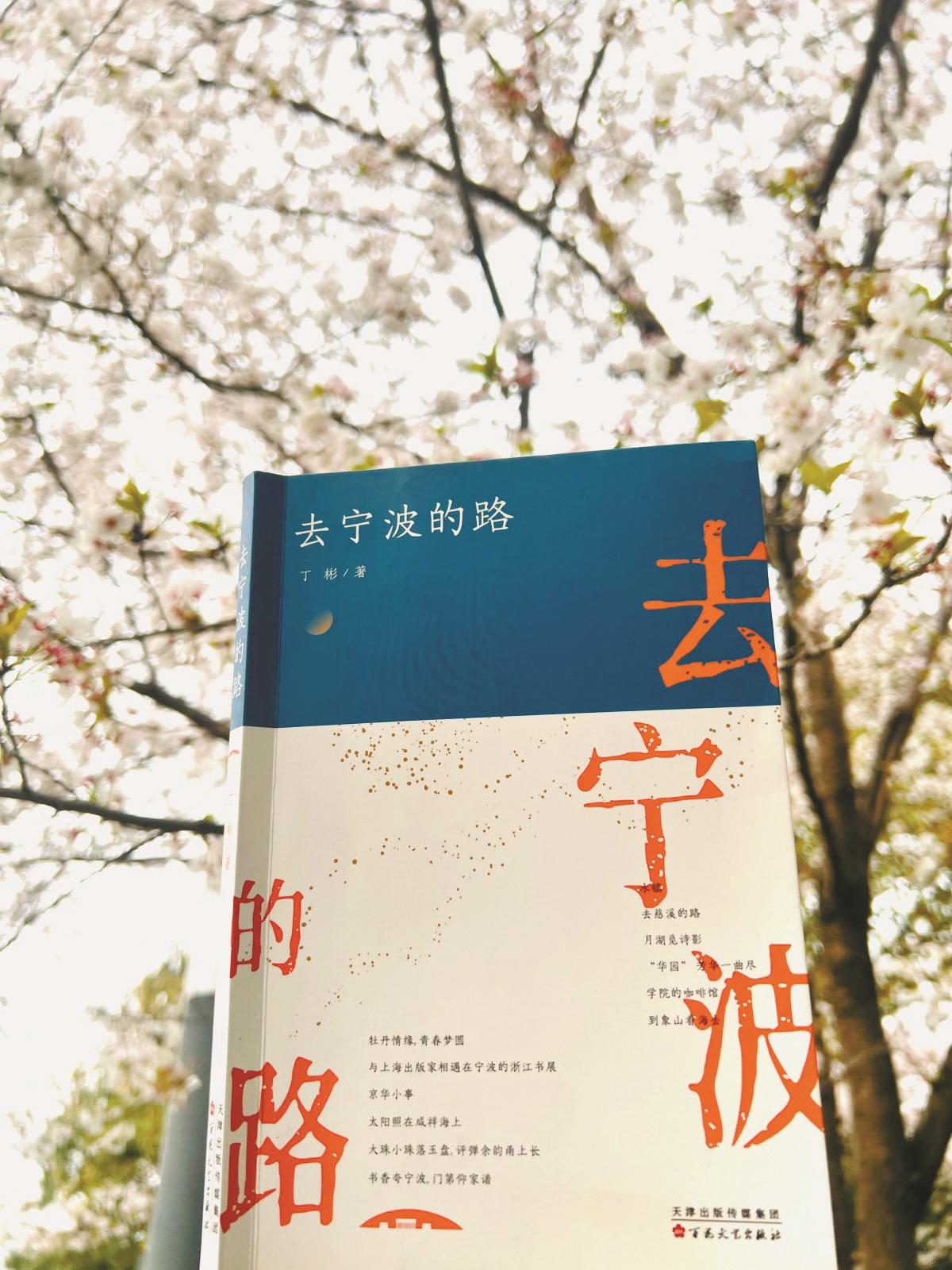

读着《去宁波的路》,我眼前会浮现这样的画面:一个身影,既熟悉,又非常陌生,在高铁、高速公路或者国道省道上永恒行进。无论晨昏,无论冬夏,这条路一直在心域无尽延伸。

路的那头有什么等待着我们,无从知晓。但作者在后记中的一句话温暖到我,“愿桥都坚固,隧道都光明”——这朴素祝福,恰是作者,也是我们这代人最深的领悟。

当故乡渐行渐远,我们都在努力打捞记忆中的温暖底色,完成这场永无止尽的精神还乡。

人到中年以后,更深地体会到,这人世有太多艰难和不如意,孑然独行的这条路上也布满荆棘与藩篱,每个人都在努力生活,在越来越远离故乡的人世间,描摹“家乡”模糊而又不可替代的样子——“找回留在家乡的心”。这也是作者从未停歇的脚步在向故土发出游子的沉吟,也代表着很多寓居他乡的心灵最真实的渴盼。

素朴其外,锦绣其中。书的封底,标有一行小字:“一部小镇青年的进城史”,在我看来,这又何尝不是多重交响:浙东地域文化和城乡变迁的文化切片,中年人生况味和内心世界的精神彰显,个体生命与世界的和解诗篇。