宁波文学周期间,记者采访了获第十二届储吉旺文学奖的鲍尔吉·原野、畀愚、蒋在三位作家,听听他们对文学的看法。今天,首先推出与鲍尔吉·原野的对话摘录。

鲍尔吉·原野,1958年生于内蒙古,在赤峰市长大。

他从1981年开始发表文学作品,与歌手腾格尔、画家朝戈并称中国文艺界的“草原三剑客”,曾获鲁迅文学奖。

2025年4月第十二届宁波文学周期间,他的散文《万物笔迹》获评第十二届储吉旺文学奖·评委会特别奖。

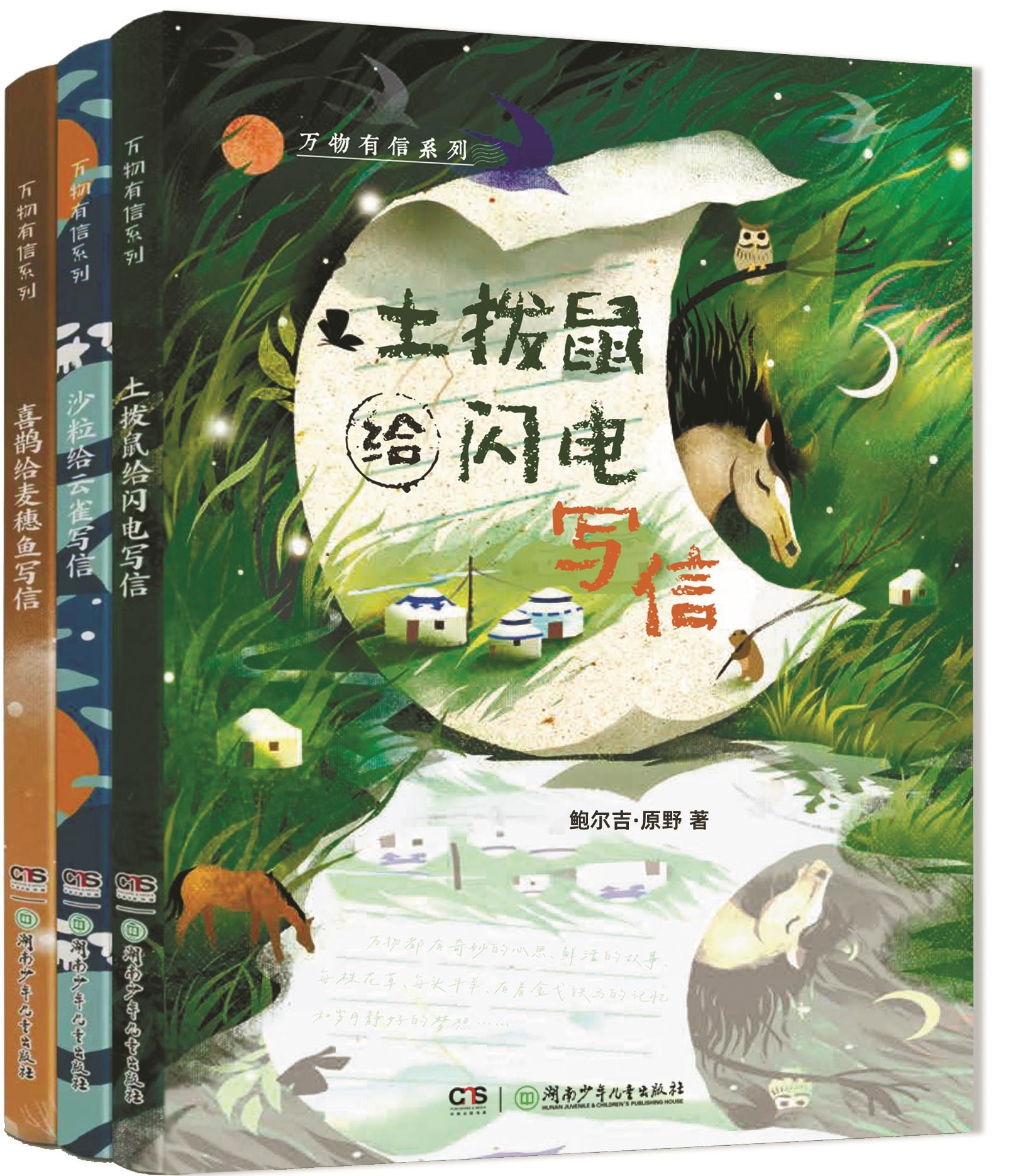

颁奖词说:鲍尔吉·原野是中国当代文学中独树一帜的作家,其作品以对自然、生命和民族文化的深刻洞察而闻名,《万物笔迹》是其中的代表作之一,它以灵性之眼与诗性笔触,在自然与人性的经纬间织就一幅璀璨的生态长卷;以动植物互致书信的奇幻形式,在拟人化的絮语中构建起万物有灵的叙事宇宙。作家以孩童般的天真视角与哲人般的深邃思考,将自然界的呼吸、生长与悸动升华为一曲跨越物种的生命交响。

问:这些年您写了不少“万物有信”系列,虚构动物、植物以及没有生命的物体之间的对话。您的灵感来自哪里,如何选取这些写信的对象?

答:我从小就认为动物发出的声音是有意义的,很想学习它们的语言,但是学不会。我觉得动物们如果交流,它们一定在说大自然、说它们生活的环境,因为没有比动物对环境更敏感的了。它们关心水、关心风,可以从空气的细微颤动里辨识朋友或敌人。除了这些,我想它们也有柔情蜜意,也会倾诉,也会想要寻求理解。

除了动物,我认为一些看上去无生命的对象也有“话语”,比如风、北极星、沙粒、闪电、门、酒盅、耳环,生命是被“赋予”的。这个概念并不是我发明的,有人说过,“万物有灵”,我只是让这些动物、植物、什物们相互写信。

问:对没有生命的物体,您如何想象它们说话?《万物笔迹》里有一组对话是枕头给雨水写信,看得我愣了一下。

答:它们一定从自己的视角来谈论这个世界。门从门的视角,蚯蚓、燕子从各自的视角,枕头说枕头的话,窗帘说窗帘的话。你可以想象,如果你家里的家具都开始说话,你的生活会变得特别丰富,因为所有东西都对你有观察。它们看过你吵架、发脾气,看过你懒惰的一面,世界就是这样。如果你从各个角度去观察这个世界,世界会很丰富、很真实。它们不一定看得准,但看得“真”。

问:看上去是它们在观察人,其实是您在观察这个世界?

答:是的,我想让它们“代言”,或者说尝试用它们的角度来描述我们所熟悉的世界,是不是会带来一些陌生感?陌生感在文学上是指有新意。明明熟悉的,却像第一次见到似的。我写的时候没有想,写完之后想,这恐怕是我的哲学理念。

“万物有信”系列,我一共写了87种动植物、物体给另外87种动植物、物体写信,一共174种,好多都是弱小、卑微的东西,比如蚯蚓、甲虫、青草、麻雀、套马杆等等。我信奉的哲学是一种弱者哲学,是弱者支撑起了这个世界。

对自然界而言,本没有大小之分,就像庞大的牛并不想要去踩死蚂蚁,世界要的是公平和正义。像信任、怀疑、友善、敌意以及团队合作,对环境的珍惜,自然界的动植物都有,甚至先于人就有了。

它们在信里说希望和悲伤。其中有一则是黄兔子给椴树写信,黄兔子问椴树,我的好朋友灰兔子去哪里了,是不是我跟它吵架它不高兴了?其实灰兔子是被天敌吃掉了。椴树看明白了,它告诉黄兔子,灰兔子到山那边去了,你不要耿耿于怀……

这个系列架构的支点是想象力。我们现在的生活,很多的方便都是想象力带来的,比如互联网,那真是伟大的想象力。科学史上这样的例子更多,比如爱迪生发明电灯。文学作品也需要想象力。莎士比亚的戏剧里,什么罪恶都有,但他富有想象力,那是伟大的作品。陀思妥耶夫斯基不回避罪恶,他也有想象力,诗歌、童话里更多,好的想象力可以让文学作品发光。就像松树的汁液许多年后,变成琥珀一样。

还有良知。170多封信,里面有共同的东西,那就是真善美,这是人类文学永恒的主题。

问:您这些文字看起来像儿童文学,实际是成人童话。

答:颁奖词里说,“作家有孩童般的天真视角与哲人般的深邃思考”,后者肯定是成人的。有人说,这些散文里表达的时间、空间,里面有存在主义的思想。我让沙粒给北极星写信,写它们缠绕的故事网络,但我不谈意义,我反感意义,意义是变化的,没有永恒的意义。

问:您觉得AI对创作者有冲击吗?

答:我用AI找资料,因为它搜得快。有人说AI写作可以代替99%的作品,但是真正的作家就要做那1%。那1%就是像莎士比亚那样的作家、像陀思妥耶夫斯基那样的作家、像安徒生那样的作家。安徒生在《坚定的锡兵》里说,“锡不够了,小锡兵只有一条腿了”,这种语言AI一万年都写不出来。少数顶级作家,他们的智慧、语言、想象力是不可复制的。《时代广场的蟋蟀》《夏洛的网》没有AI能代替。

问:您觉得文学还有必要存在吗,存在的意义是什么,如果没有文学,世界会怎样?

答:文学从来就没有消失过,将来也永远不会消失,它会一直存在,至少存在在小学、中学的课本里。

关于最后这个问题,鲍尔吉·原野在得奖后的答谢词也很有代表性,他说:

我童年第一次读到文学就爱上了它,但我不知我爱的是什么——它发乎文字又高于文字,像月光,像青草,像风在树林里的低语。我称之为文学。

后来读经典作品,接触到更深厚、更广阔的东西。在故事里,在人物身上,在轻轻的慨叹和不经意的描写中,有一种东西在弥漫——像露水,像光亮,像河流装载摇晃的星斗静静流淌。我不知道怎么形容它,继续称它文学。是的,我在文学中读到了文学。杜甫和契诃夫互不相识,但他们的作品里有相通的气息,无以名之,谓之文学。它高于主题,甚至高于语言,像夜空的星光照亮大地上的山峦。

写作40多年,我还在问自己:文学是什么,文学在哪里?我为写一句文学的词语而欣慰,更多时候为我写的很多不文学的篇章而沮丧。这时又要问:文学是什么?它像水,在庄子、陶渊明、安徒生、艾·巴·辛格的笔下快乐地流淌,什么时候能浇灌一下我的园地呢?读文学作品,有时候我会幸运地流下眼泪——合上书本,闭上眼睛,用手掌擦拭泪水。文学里除了月光、青草和树林的风声之外,还有良知和美。40多年,对文学的追寻让我没兴趣去搞歪门邪道,文学保佑我做一个好人,像傻子一样思考“文学是什么”。也许我一生都找不到答案,但这样的一生很幸福。

如果问到我心目中的文学,用一个词描摹,或许叫“纯粹”。既是作品的质地,也是作者的心灵。可以朴素,可以沉静,可以不随潮流。就像《文学港》杂志的口号——“我们走在更纯粹的路上”。记者 顾嘉懿