□俞亚素

清明时节,空中似乎有一只无形的手,轻轻拨弄着人们的心弦,勾起万千思绪。有人在这细雨纷飞的时节缅怀已逝的亲友,有人则陷入对生死的沉思。而对我来说,生死的概念,早在七岁之前,就以一种极为特殊的方式,悄然闯入我的世界。

那时,我家与村里的公共灵堂仅一墙之隔。那道墙,看似普通,却如同生死之间的一道屏障。灵堂里,灯火彻夜通明,可那光亮非但没有驱散阴冷与黑暗,反而弥漫着一股难以名状的诡异。失去至亲的亲人们撕心裂肺的哭声,如尖锐的钢针,穿过那道薄薄的屏障,直钻入我的耳膜。终于,好奇心战胜了那份恐惧,趁着父母不注意,我偷偷溜进了灵堂。

那天,灵堂里,香翠阿婆静静地躺在一张门板上,面色苍白如纸。她的儿子和女儿神色哀伤,时不时低声啜泣。回到家,我满心疑惑,拉着父母的衣角问道:“阿爹,阿妈,阿婆为什么躺在那里?她为什么不回家去睡觉?”父母听后,眼神闪烁,只是含糊地让我少去隔壁,别问东问西。从那以后,他们对我的看管也变得更紧了。

日子一天天过去,我再也没见过香翠阿婆。每次问父母,他们总是顾左右而言他。后来,姐姐悄悄告诉我,香翠阿婆前一阵死了,她再也不能住在家里,在灵堂停放了几天后,被抬到山上,埋在一堆土中了。得知真相的瞬间,一股寒意从脚底升起,恐惧如潮水般将我淹没。那天,我竟莫名其妙地发起了高烧,整个人昏昏沉沉,吃药、打针都不见效。母亲心急如焚,最后请来了阿斗阿婆帮我喊魂。神奇的是,我的烧居然真的退了。

经此一事,父母决定搬家,来到了另一个村庄。那个村里也有灵堂,但离我家很远。然而,对死亡的恐惧一旦种下,便如影随形。此后,人终有一死的念头,时常会闪现在我的脑海。临近清明,这份感受愈发强烈,有时甚至会让我的呼吸都有些不畅。一想到未来的某一天,我也将永远地告别这个鲜活的世界,独自沉睡于冰冷阴暗的地下,一种难言的空虚与恐惧便会涌上心头,让我在寂静的夜里、孤独的床上辗转难眠。直到过了清明,随气温日渐升高,心境才逐渐开朗。

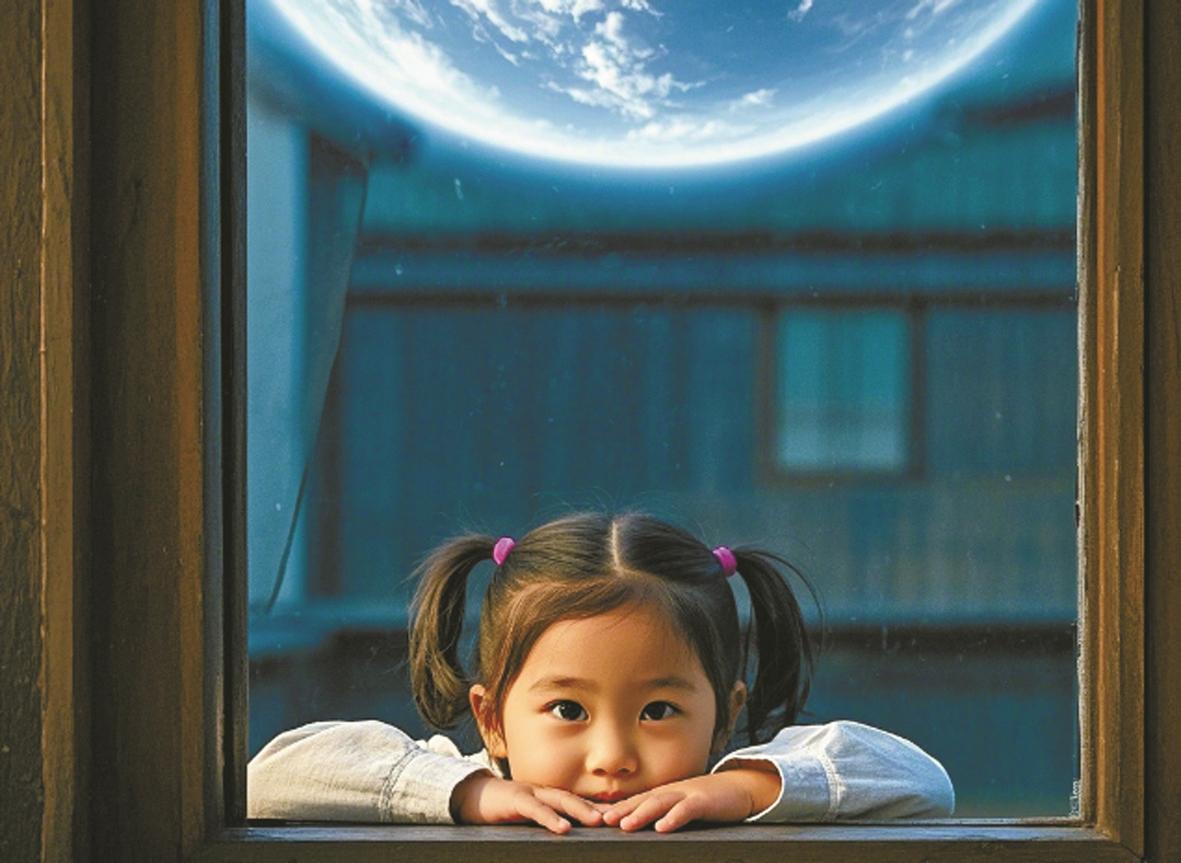

时光匆匆,我有了自己的家庭,女儿桐也惭惭长大了。一个阳光明媚的春日,桐突然满脸忧戚地对我说:“妈妈,别人都想穿越到古代,而我只想穿越到未来。通过书籍和文物,我对古代已经有了不少了解,我更想知道未来是什么模样的。这个世界如此博大与精彩,妈妈,我好想长生不老啊!”我的心不由“咯噔”一下:糟了,看来这孩子继承了我敏感的基因,否则小小年纪,怎么会去想生死之事,怎么会希望长生不老?

若是桐要吃的要喝的,我定会倾尽所能满足她。可她想要的这个长生不老,不禁让我束手无策了,这可是古往今来的先贤大哲,也未能解开的谜题啊。那些和我们一样恐惧死亡、渴望长生的古人,他们有超越死亡么?如今又在何方呢?范成大曾感叹:“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头。”死亡,对每个人来说都是公平的。无论你是权倾朝野、名动天下,还是富可敌国、美貌绝伦,最终都无法逃脱死亡的宿命。

在一次又一次对生死的思索中,我其实早已慢慢领悟到了生命的真谛:正是因为死亡的存在,活着才显得弥足珍贵。我们不该将精力徒劳地耗费在对死亡的恐惧与对抗上,而要学会在有限的时光里,细细品味和体验生命的美好。渴时,能喝到一杯甘甜的水;饿时,有热气腾腾的饭菜下肚;困乏时,有一张床供我们休憩。炎热之时,能觅得清凉之处;寒冷之日,能获得火炉的庇护。闲暇之余,能走入自然,领略山川之壮丽,感受溪水之灵动……这些看似平凡的瞬间,无不构成了健康存活于世的“小确幸”。

我想,将来的某一天,桐一定也会像我一样明白这个道理的。

早上醒来,起床,床边都有一双鞋子穿的每一天,我们都应该满怀欣喜地告诉自己:真好,我活着!有一天,当我们要离开了,也可以满足地对自己说:真好,我活过!