□崔海波

最近,电影市场迎来了一场观影狂欢,《哪咤之魔童闹海》强势登顶全球动画电影票房榜。各地影院人潮涌动,排片场次场场爆满,人们纷纷走进影院,感受哪吒的热血与魅力。

我近日在翻阅《章水镇志》时,发现“大事记”里,1937年只有一件事:巡回放映《复仇雪恨》等抗日影片。

1937年7月7日,卢沟桥事件爆发,抗日战争全面展开。那个年代,电影在普罗大众眼里绝对是稀罕物,采用这种新奇的宣传教育方式,效果肯定是很好的,生动形象,喜闻乐见,受众面广。我很想看看祖辈们在八十多年前看过的这部电影,上网搜来搜去,没有找到,有点遗憾。

不过,可以肯定的是,这是一部黑白电影,国内第一部彩色电影要等11年后才出现,那是1948年由梅兰芳主演的《生死恨》。尽管如此,银幕上会动的、有声音的画面足以让乡民们大开眼界。要知道那年月,小山镇还没来电呢,然而“影”先来了,这是一件多么神奇的事啊!

看电影再次出现在章水镇“大事记”,是15年之后的1952年了,且不再是唯一大事,而是年度十大新闻之一:省电影教育工作队到杖锡、赤水、大皎等革命老区慰问,放映《南征北战》等影片。也就是那一年,章水镇通了电。“大皎水电站建成发电,是鄞县首座水力发电站”,当然也入列年度大事。

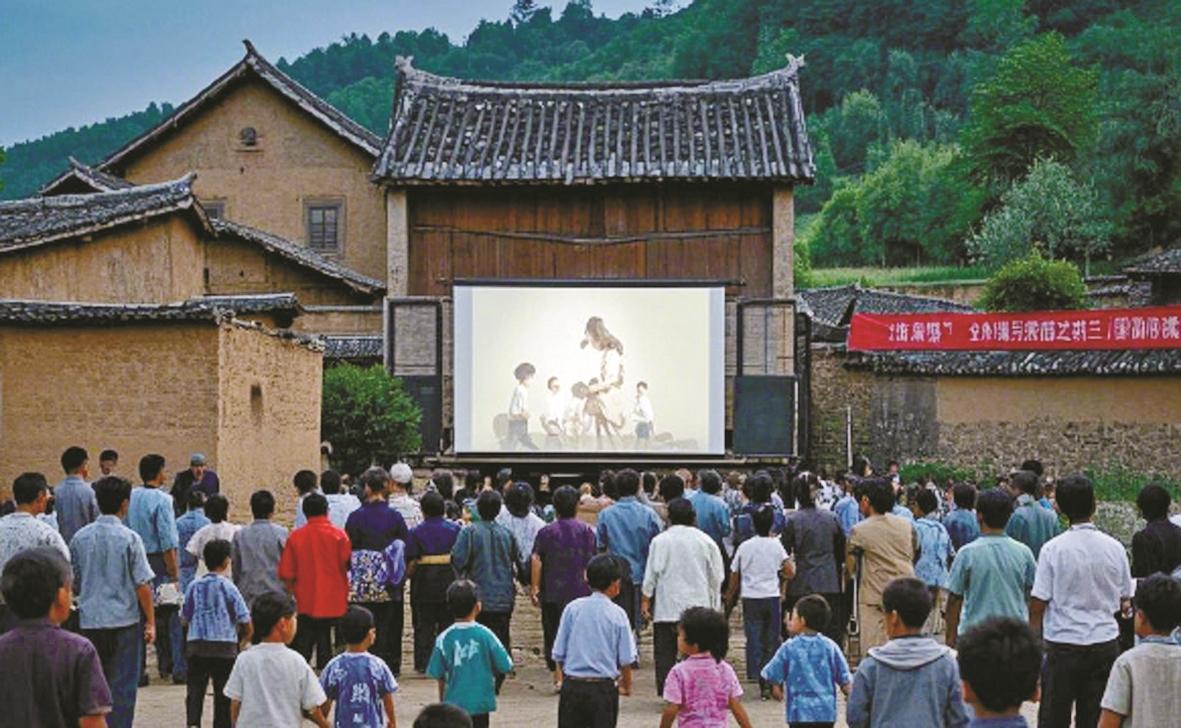

另一点可以肯定的是,这部电影是在露天放映的。印象中,我们镇上放电影的固定场地是崔岙沙滩。因地处山区,除了樟溪河边的沙滩稍微开阔点以外,没有其他可供成百上千人聚在一起看电影的地方。

记得在我很小的时候,看沙滩电影就像是过节或者赶集一样开心。每每有电影,母亲总是炒一些南瓜子、番薯干、蚕豆等让我们带上,她有空也和我们一起去,但更多的时候因为忙着缝补衣服或者做鞋子什么的,放弃了。

太阳还未落山,住在沙滩附近的村民就搬着长凳去抢占位置了,等我们这些邻村观众到达时,银幕的正面坐的坐站的站,已经挤满了人。有人干脆走到银幕的背面去看,那里空畅,但看反背电影感觉怪怪的,我不习惯。

当时,放电影的消息都是口口相传,事先没有张贴的海报或者广播通知,所以有时候,某人玩恶作剧,随口说一声:“今天晚上有电影。”假新闻出笼后,很快便散布开来,还真有人被“路边社”消息糊弄了,兴冲冲地背着长凳去沙滩,当然扫兴而归。假消息的来源无从追查,上当者只能自我解嘲地说一声:“今天放映《走到散》。”

另一个印象深的是,上世纪七十年代,很多村民听不懂普通话,不识字的也大有人在,所以,一部电影看下来,他们对情节不甚了解。我至今还清楚地记得两个村民的对话——

甲:昨天晚上电影里放了什么?

乙:好人跟坏人打仗。

尽管看不懂,但不影响人们看电影的热情,因为演员漂亮呀,主题曲好听呀,现场热闹呀。小山镇文化生活贫瘠,一年到头难得放几场电影,怎能错过?当然,电影放得多了,一定程度上推进了扫盲工作,文化教育意义也是显而易见的。

还记得有一回,电影放到一半下雨了,人人都淋成落汤鸡。有人感叹说:“我们这里如果有电影院就好了。”另一个人哂笑道:“你还不如说把电影搬到你家里去放呢。”其他人跟着一阵哄笑。

《章水镇志》的“大事记”里记载,1977年,镇上的四明山革命烈士陵园建了大会堂,兼具电影院功能,村民不淋雨看电影的梦想终于实现了。但不免费,最初的电影票一角一张。卖电影票这个岗位很吃香,因为能免费看电影。

后来,电视普及以后,电影不再是农村群众翘首期盼的文化美餐了。农民们劳作之余斜靠在床上,手握遥控器,言情片、武打片、警匪片看个遍,累了钻进被窝,梦里继续上演续集。城市里的年轻人则干脆买个家庭影院,各种碟片一张张淘来慢慢品。“把电影搬到家里去放”这句戏言,成了不足为奇的生活现实。

现如今,年轻人更喜欢在一些视频网站上买会员卡,海量电影随时随地随便看,人人手里都有“一座电影院”。