□林亚斐 文/摄

那时,地处孝闻街上的伏跗室离家不太远,时不时开车或乘车路过,却没有停下来。总是托词:这么近,下回吧。人惯于舍近求远,往往忽略了身边的风景。当我几乎探访完甬上藏书楼或旧址后,是时候去了解这座与天一阁一样至今保存完好的藏书楼了。

A

去年十月小阳春那个周末,天朗气清,惠风和畅,恰又独自一人绿色出行。从烟火氤氲的鼓楼沿走出来,穿过不长的尚书街,就来到了清幽的孝闻街。往北走百来米就能寻到嵌于一段青砖古墙中的伏跗室。两扇黑色的铁门上有一对大门环,但大门并未凸出于墙面,若不是慢下脚步靠近,是很容易被忽略的。从精细的砖雕门楣和高出围墙些许的飞檐,略可想见当年也并非寻常人家。门前有两棵高大的香樟树,浓密的枝叶半遮半掩更让墙门若隐若现。

甬上的藏书楼总是与“水”有着不解之缘。天一阁的“天一”二字缘自“天一生水”,水北阁南面为西塘河支流,位于孝闻街91号的伏跗室曾经也是依水而建。以前的孝闻街,与街平行的是一条宽约6米的河道,往南与尚书街边的小河相通,往西与西塘河相接,而北边支流东通北斗河。伏跗室选在这一处藏书,首先是考虑以水防火,其次是考虑用船载书、运书相对容易、便捷。

停下脚步,终于迈进这座“伏处跗坐,致力于学”的低调宅院。首先映入眼帘的是一棵更加高大、茂盛的橘树,品相优美。据说橘树是主人手植的,如今已是硕果累累传了几代人,故也称为“代代橘”。屈原《橘颂》诗云:“后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。”揣想主人也欲效仿橘树“受命不迁”、“更壹志兮”的品行。环顾四周,整个院落不算大但小巧精致,满目青翠。主屋伏跗室坐西向东,为五间两弄三厢房木结构楼房,是清代民居建筑风格,保存完好。房屋两侧放置着大水缸,后院还另掘有水井,不仅仅为蓄水,也是为了一份藏书的安全感。

“伏跗”二字,出于东汉辞赋家王延寿《鲁灵光殿赋》“狡兔伏于跗侧”句,意为不求闻达,专心致志,像狡兔般蜷缩其身,伏于陋室,低调不张扬,潜心学问不受干扰,方得修出硕果。伏跗室的主人就是浙东现代著名藏书家、目录学家冯孟颛先生。

B

冯孟颛(1886-1962)名贞群,字孟颛,号伏跗居士,晚年自号孤独老人。原籍浙江慈溪,跟从先祖迁居宁波市区水凫桥畔(今宝兴巷)。17岁时,中光绪壬寅科,补为宁波府学生员。通俗地讲即考取了光绪二十八年(1902)的秀才,入宁波府学读书。秀才正式的名称为“生员”,这是读书人应试获得的第一个功名。冯先生自幼好学,性格内向,为人正直,唯喜买书、读书和藏书。年轻时曾继承祖业,经营钱庄,但此业并非他的志向。后继承其父“求恒斋”遗书2000册,矢志攻读,很快就全部读完。之后更是摒弃其他嗜欲,专心搜访古籍。

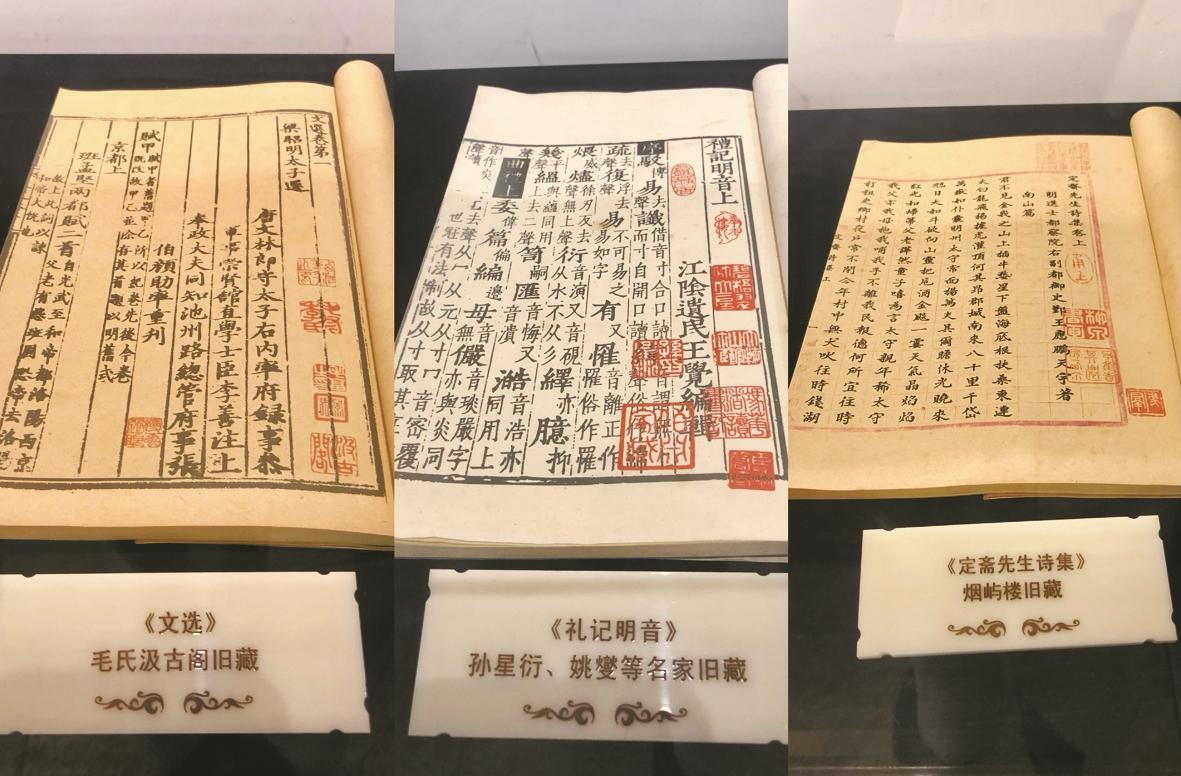

冯孟颛的藏书中以善本居多,比较珍贵的有宋刻本《名臣碑传琬琰之集》、元刻本《春秋属辞》、《乐府诗集》、明刻本《刘随州诗集》等300多种,另有碑刻400多种。所藏善本《名臣碑传琬琰之集》最为珍贵,其墨香纸润,秀雅古劲,为海内珍品。全书共有107卷16册,有清初泰兴县大藏书家季沧苇藏书印,可称作镇库之宝。其他善本也是世上不可多得的珍贵善本。

在先生的藏书中尤为罕见的是名人手稿,如清代全谢山眉批的《鲒埼亭集》、姚梅伯的《姚复庄诗文稿》抄本、史荣的《李长吉诗注》稿本等,这些手稿的收藏和保护积聚了冯孟颛先生的心血和艰辛。据传先生偶得《李长吉诗注》稿本第二册时,此书早在道光三十年间(1850)已被老鼠啮烂,原主人多次改稿均无法复原,而冯孟颛先生居然从破籍碎页之中,找到了原主人所藏的鼠咬碎片,重新黏合拼补后,使第二册文稿基本达到完整,可谓是鼠口夺书。这样寻觅、保护古籍的事例并非偶然,于先生而言这已成为一种习惯,甚至到了废寝忘食的地步。经60年积累,聚散为整,终至藏书多达十余万卷。先生一生致力于收藏、修缮“有用”之书,可敬可叹。

C

冯孟颛藏书之坎坷也与甬上诸多藏书家的经历类同,足见藏书之难。更难能可贵的是,冯先生藏书算来时间不长而收藏颇丰,又经历了动荡时期,藏书更是难上加难。

清末民初,军阀混战,政局动荡,有不少藏书家的古籍辗转散佚,甚至被当作废纸论斤作价出售。冯孟颛痛惜国家文物古籍的毁损,为挽救珍贵文献,节衣缩食,千方百计筹集资金搜集明清以来宁波诸家私人书楼流散之籍,并极力搜藏家乡文献。先后从赵氏种芸仙馆、董氏六一山房、柯氏近圣居、徐氏烟屿楼、陈氏文则楼等著名的藏书楼进过书籍,尽自己的财力,边鉴别、边收进,罗列室中,手披目览,修补缀辑,抢救了大批宝贵的古籍。

1937年,侵华日军的飞机常飞至甬城轰炸,冯孟颛为了保护藏书,护书周全,在伏跗室天井下挖了防空洞,即现在我们仍可以找到的院子靠右处、隐蔽在树木丛中的那个洞。先生曾在那个炮火连天的日子里,不愿外逃,宁与藏书共存亡而在此避弹留守。宁波沦陷后,岛寇曾多次逼迫、利诱、反间冯孟颛出主政局,然先生铁骨铮铮,宁死不愿附逆。他杜门潜居,伏处跗坐,坚守一室藏书和一腔爱国情怀。他不仅十分爱护家中藏书,而且十分关心甬上尚存的其余几家藏书人家,其中对天一阁的保护更是倾尽所能、用心良苦。抗战爆发,天一阁范氏家族逐日颓败,已无余力保护藏书。在危难之际,冯孟颛与甬上一群有识之士倾力保护,有钱出钱,有力出力,多方筹款,收集赎回不少散失在外的藏书。之后冯孟颛又多次修葺天一阁,使古老的藏书楼焕发新颜。

经历了战争、偷盗、台风等各种劫难的天一阁,书籍受损严重,早已今非昔比,且藏书的家底也已含糊不清,天一阁藏书楼太需要一部新书目了。冯孟颛决定重编天一阁书目,自此无论刮风下雨还是酷暑严寒,冯先生每天往返于两座藏书楼之间,甄别考据,校对补注。遇到敌机轰炸,先生就带着资料,躲到防空洞里校注。历时三年,完成《鄞范氏天一阁书目内编》20册,另简目正稿五卷,附录五卷。可以说,天一阁能有今时的辉煌,冯孟颛先生功不可没。

1962年春,冯孟颛先生去世,家人遵其遗嘱,把全部藏书和伏跗室都捐献给了国家。今天,当徜徉于孝闻街两旁行道树的绿荫之中,那青瓦飞檐、风貌依旧的伏跗室兀然出现在眼前,你可曾驻足?依然是这方天空,依旧是这幢建筑,书香永隽,代代相传。于先生而言,他为文化遗产的保存与延续尽了自己的绵薄之力,实现了与书共存的人生价值。