张芯蕊

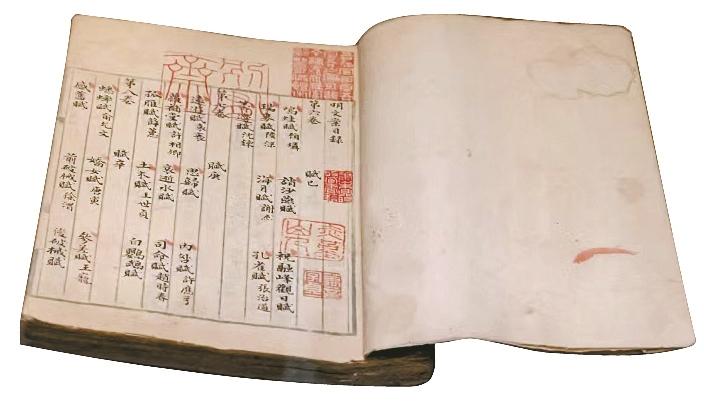

近日,“天一阁·开卷——馆藏珍贵古籍系列展”在天一阁宝书楼北侧的尊经阁展出第四期。经历了350余年流转的天一阁馆藏黄宗羲稿本《明文案》(第六卷),平铺在展厅正中央的展柜中。

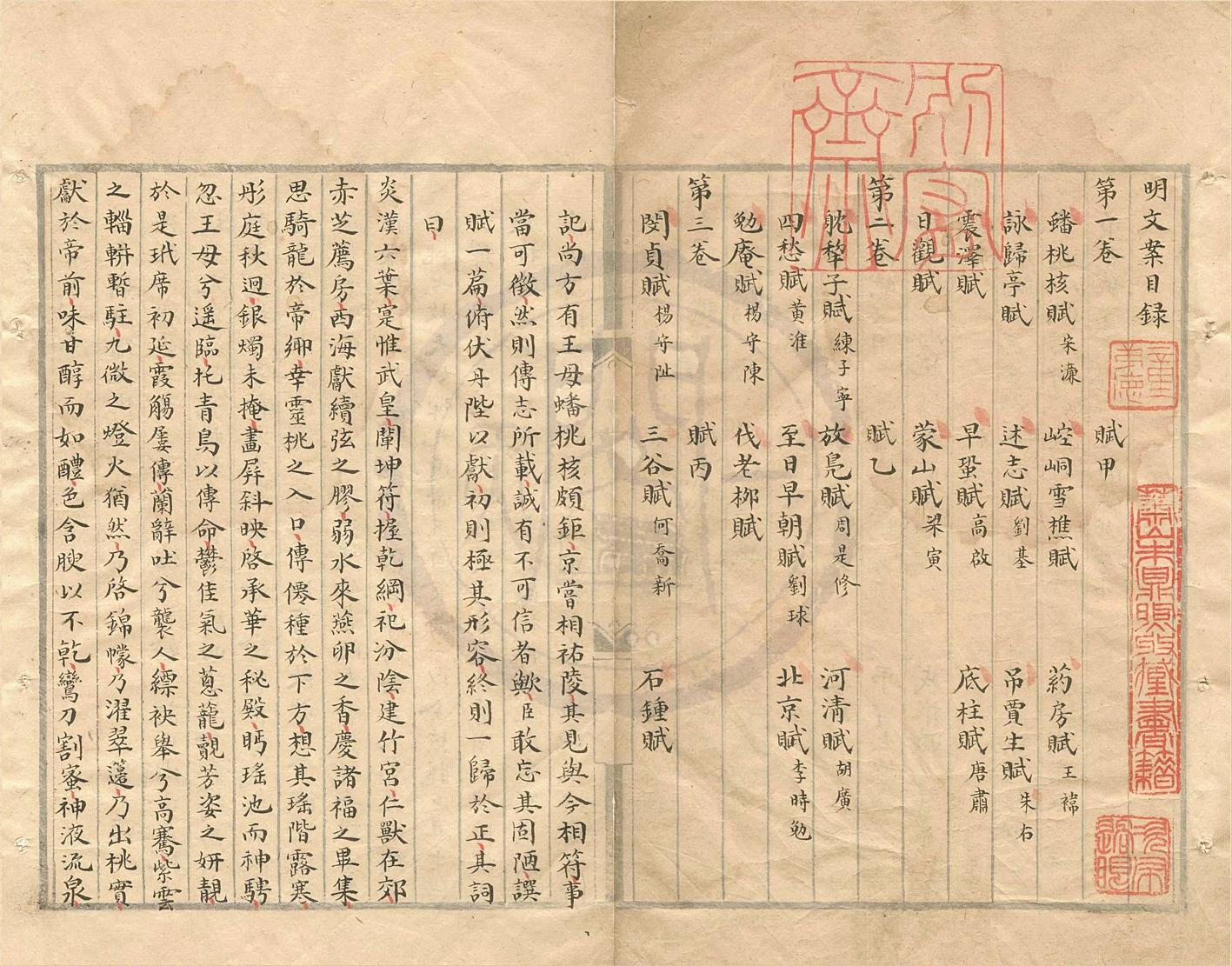

展开的册页,纸色泛黄,一方方朱红的藏书印,自下而上,红印在黄纸黑字间格外醒目。

这部于2008年被列入首批《国家珍贵古籍名录》的珍善本,是天一阁馆藏唯一的黄宗羲稿本,耗时七年多辑录而成,涵括了明代三百年精华的文章选集。

书籍是思想的容器。从黄宗羲完成稿本,到后世藏家辗转守护,再到天一阁的馆藏与展览,《明文案》的流传过程,更是一场关乎文脉的“接力”。

1

文以存明

公元1668年,东南沿海一带初步平定,三藩之乱尚未发生,虽然东南、西南方向还有一些不安定的因素,但天下已经呈现安定的景象。

这一年,是清康熙七年,距离清军入京已经过去了24年,距离南明最后一个小朝廷永历政权灭亡也已经过去了6年。继上一年九月清廷规定满、蒙、汉各族一体参加考试之后,这一年七月,朝廷又颁布诏书告知天下,乡试、会试将沿用明朝的传统,恢复以八股文选拔人才。

这一举措既明确了朝廷尊崇孔子、推崇儒学的态度,也明确了读书人通过科举谋求仕途的途径,赢得了天下众多读书人的拥护。南方持续二十多年纷乱的抗清活动,也平息了下来。

正是在这一年,黄宗羲开始搜集、整理明代文人的文集,保留精华部分,决心编选一部囊括明代三百年文学精华的文章选集。

这就是《明文案》。

天一阁研究员屠建达认为,要理解黄宗羲为何在年近花甲之时,仍倾尽心血投身于《明文案》这项浩繁的编纂工程,以及这本书的意义,需要从其人生轨迹、宏阔的学术理想及时代变局等多个维度分析。

黄宗羲出生于明万历三十八年(1610年),此时距明朝作为全国统一政权灭亡仅三十余年,朝政懈怠、党争加剧,社会矛盾日益尖锐。这也就意味着,其成长过程恰好见证明朝从衰落到崩溃的过程。

中年以降,黄宗羲从积极参与浙东以鲁王监国为号召的抗清活动,到清顺治六年(1649年)回到余姚老家,整理撰写《行朝录》《汰存录》等记录南明势力抗清事迹的著作……在近十年的抗清斗争里,他目睹了政权更迭的惨烈、抗清势力内部的矛盾以及义军劫掠的乱象,这些亲身经历让他清醒地认识到“复明”已无可能,但“存明”的责任始终未在心中消解。

这让黄宗羲将目光从政治抗争转向学术传承。“也正因如此,《明文案》并非孤立之作,而是其学术规划的关键一环。”屠建达说道,黄宗羲原本有过一个“四案”的编纂设想,即《明儒学案》《明史案》《明文案》《明诗案》,分别对应明代的政治、学术、文章与诗歌。最终由他亲手编成的只有《明儒学案》和《明文案》。

而《明文案》作为四部著作中最早成书的一部,承担着黄宗羲“以文存史”、保存一代文献的完整构想。

2

以文见史

“学必原本于经术,而后不为蹈虚,必证明于史籍,而后足以应务。”

提到清代的浙东史学,学界公认“经世致用”是其一以贯之的学术传统。也有学者认为,黄宗羲“广搜博采,汇聚明人文集2000余家”,选择“以文见史”的编纂路径,或与其学术理念有关。

从康熙七年着手至康熙十四年稿成,《明文案》的编纂过程持续了七年多。因为没有黄宗羲或其弟子直接的记载,所以其具体的收集过程,很难描述。

屠建达认为,或许从黄宗羲的个人轨迹看来,从脱离抗清组织返回家乡到着手编选明文选之间,多年来,黄宗羲一方面藏书读书,一方面四处授徒,便是为此积累必要的文献与人力基础。

与当时大多数文集相似,《明文案》是根据文章的体裁进行编选的,主要分为赋、奏疏、碑等十三个大类,基本按入选作家的年代先后排序,全书共207卷。其中,编选篇幅较多的几类文章包括序、记、墓文行状、书启、奏疏诏表等。这一方面是因为序、记这类体裁的作品,在传统的文学创作中确实比较多;另一方面则是因为黄宗羲对墓文行状、书启、奏疏诏表等带有叙事性质的文章较为重视,所以选录得更多一些。

这些文字既记录了明代的政治经济实况,也承载着士人的忠义气节与思想锋芒,收录于《明文案》中也体现了黄宗羲重视经世致用,即学问要能应用于实际,解决社会问题的思想倾向。

在黄宗羲看来,判断文章的好坏,在符合传承儒家之道的前提下,标准在于是否蕴含“至情”:“唯视其一往深情,从而捃摭之……”凡是情感真挚到极致的人,他的文章也必然能达到极致,那么天地间的街头巷语、劳作时的呼号、病痛时的呻吟,没有一样不是文章;而游女、农夫、渔夫、戍边的士兵,没有一个不是文人。

“可见黄宗羲的文学观念其实更具有平民视角,强调无视贵贱,也体现了小人物的喜怒哀乐。”屠建达说。

又如,黄宗羲肯定归有光在叙事类文章中流露的至情至性,选录了不少他的叙事类文章。再如李贽,他在清初已经被很多士人视为异端,但他的“童心说”推崇真情实感,文章中也确实真情流露,《明文案》中就毫不忌讳,选录了他所作的《论太学疏》《与焦弱侯》《答耿司寇》等十四篇文章。

这些做法,打破了传统文章选本的常规标准,充分体现了黄宗羲“以文存人,存文存史”的主张。正史往往侧重政治事件与制度记载,却容易忽略鲜活的社会细节与思想脉动,而文章作为个人思想与时代风貌的直接载体,重在保留明代人的真实面貌。

简单来说,就是用来揭示“明朝人曾经这样生活过”。

3

“九死一生”的流散过程

清乾隆三十八年(1773年),一场席卷天下的藏书征集运动正在展开。清廷为编纂《四库全书》,诏令各省搜罗民间珍籍,杭州仁和沈氏收藏的200卷抄本《明文案》,作为浙江首批进呈书籍,踏上了通往京城的路。

编纂《四库全书》的馆臣们在翻阅书稿时,很快便发现了“刺眼”的文字:一方面,部分文章的作者已被清廷明令封禁;另一方面,书中存在一些暗含华夷之辨的敏感表述,比如将清兵称作“东虏”等。在清代文化封禁日渐加严的背景下,这样的书籍无疑触碰了“红线”。

一道“全部销毁”的处置,让这部抄本化为灰烬,《明文案》也从此被清廷全面查禁,成为人人避之不及的“禁书”。

“因为体量较大,卷册较多,《明文案》本身不方便刊刻传抄,天下间流传的抄本不多。经此一劫,存世量更是锐减。”屠建达说。

根据目前的调查,《明文案》传世尚有五部,其中三部为抄本,而真正的稿本仅有天一阁所藏的这部及浙江图书馆所藏的七册残稿。“稿本保存了作者或编纂者在创作过程中留下的种种痕迹,能最真实地展现作者的思考、撰述过程,可见其特殊的学术价值。”

难得的是,《明文案》全书共207卷,现藏于天一阁的该稿本存有188卷,体例严整、包罗万象。而其存在本身,更像是一种“无声”的证明——即便是严苛的政令,也终究没能浇灭民间藏书家守护文脉的火种。

甬上万氏家族的万言,便是这段守护史的起点。

作为黄宗羲“甬上十八高弟”之一,万言年轻时就颇有文学名声,受到黄宗羲的称赞,而后在黄宗羲门下求学,还曾跟随叔父万斯同北上参与《明史》修纂。有学者推测,更可能在《明文案》编选时,万言便以助手身份参与其中。等黄宗羲编纂完成后,最初的原稿留在了万氏家族,最终传到万言手中,也颇为合理。

在天一阁藏《明文案》册页上,一方万氏家族钤印的白文长印格外醒目:“吾存宁可食吾肉,吾亡宁可发吾椁。子子孙孙永无鬻,熟此自可供饘粥。”其大意为,活着的时候,宁可让自己挨饿(“食吾肉”为夸张表述),也绝不会变卖此书;即便死后,宁可子孙后代挖开自己的棺材,变卖随葬品度日,也不许将这部书转手售卖。仅仅二十八个字,道尽了对这部书稿的极致珍视。也正是这份近乎决绝的守护,让这部“禁书”在万氏家族手中安然度过了百余年时光。

万言之后,万氏家族渐趋没落,昔日珍爱的藏书终抵不过家族衰弱,散落四方。而后被慈溪鸣鹤叶氏家族的叶元堦慧眼拾得。

作为清嘉庆、道光年间浙东有名的诗人,叶元堦出身书香世家,家境殷实,家中“退一居”藏书楼声名远播,家族世代诗文相继,对典籍有着天然的敬畏与热爱,即便深知这部禁书的风险,却依旧毅然将其纳入收藏,使其得以在小范围内隐秘传承,暂时寻得一隅安身之所。

20世纪初,叶家藏书散出,这部历经百年风雨的稿本,被宁波藏书家朱鼎煦于1932年从叶氏后人手中买下。朱鼎煦对这部稿本钟爱至极,将其与万斯同编纂的《明史稿》稿本并列为最珍视的藏书,特意刻制“万黄斋印”一方,以“万”指万斯同、“黄”指黄宗羲,纪念这份跨越百年的缘分。

天一阁馆藏的这部《明文案》,每一册都钤有不少藏书印。这些朱红印记印证了历任收藏者对典籍的珍视与喜爱,更如历史坐标,清晰地勾勒出这部稿本在不同时代、不同家族间辗转流传的轨迹。

4

为往圣继绝学

1936年11月,“浙江文献展览会”在杭州举办,这场浙地的文献盛宴邀请省内外众多公私藏家。据当时报道,展览会的举办相当成功,浙江本地及外地的参观者络绎不绝,甚至应远道而来参观者的要求,展览会延长了三天,盛况空前。

在琳琅满目的珍籍中,宁波藏书家朱鼎煦送展的两册《明文案》,吸引了众多参观者的目光。甚至当时由浙江图书馆主办的《文澜学报》第二卷第三、四期合刊,还曾对其进行过介绍。

对于这部三百年间隐于民间、在禁毁阴影下几近湮没的古籍来说,这一次的“辗转”更是超越了单纯“收藏”的范畴。

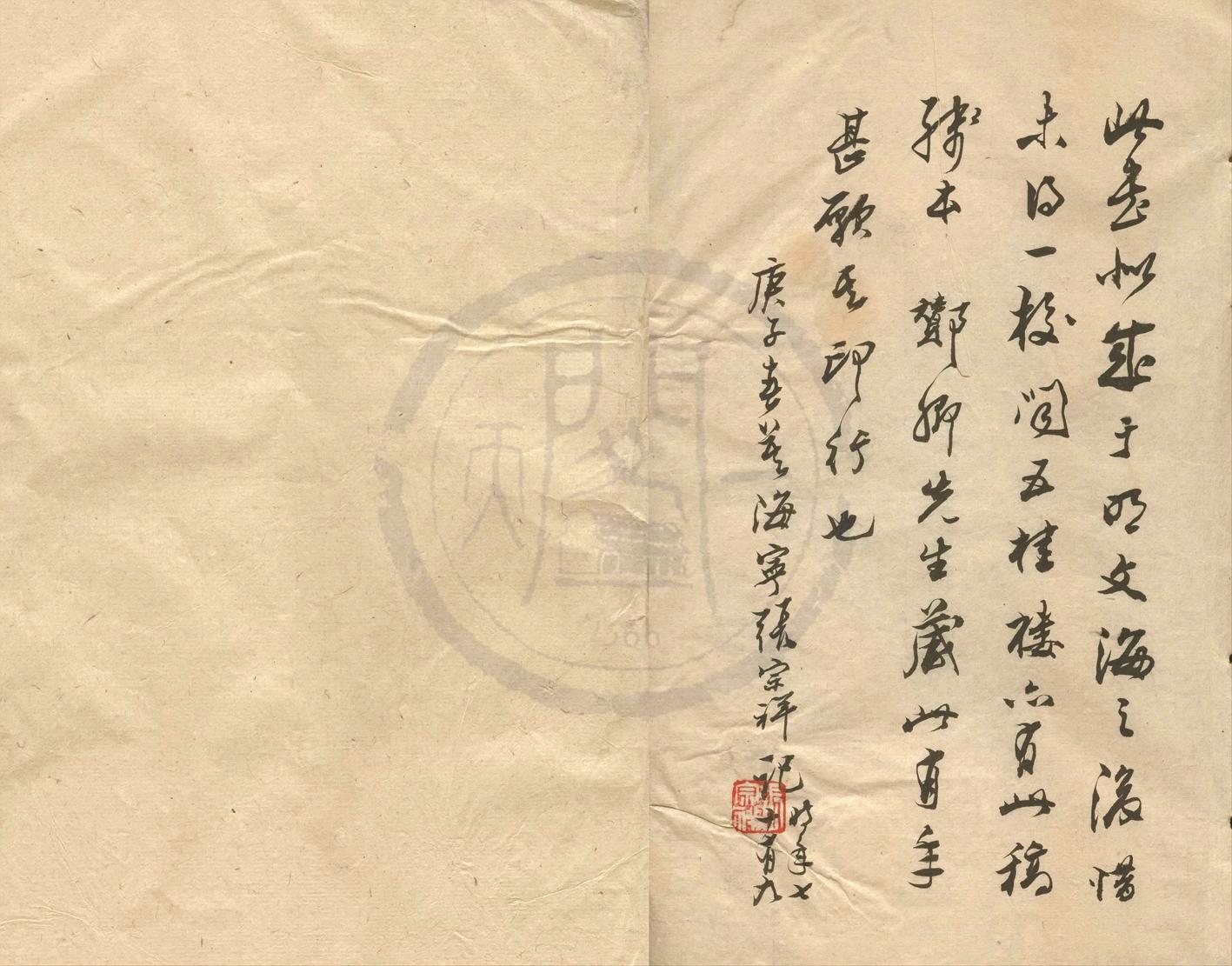

早在1933年,因故回宁波老家探亲的北京大学教授马廉,在朱鼎煦那里看到了这部《明文案》稿本。他详细翻阅后,与甬上另一位藏书大家冯贞群收藏的残本《明文案存目》进行校勘比对,整理出一份完整的目录,并写了一篇长长的跋文。

在跋文中,马廉激动地提到,将来按照目录抄补缺失的部分,也并不是难事。这部三百年以来早已湮没的古籍,一旦恢复它的本来面目,再进一步把它刻印出版,使之能与《唐文粹》《宋文鉴》《元文类》一起永远流传下去,便不仅仅是对黄宗羲、万斯同的告慰。

关于《明文案》,朱鼎煦还专门邀请中国近代文史学者童第德鉴赏过,并请他盖下了经眼印,足以说明朱鼎煦对收藏这部书的重视。

1979年,随着朱鼎煦“别宥斋”藏书归入天一阁,这部“九死一生”的《明文案》稿本,终于寻得了它的庇护所。

从黄宗羲在编纂《明文案》期间,作为首位外姓学者登上天一阁披阅典籍、采掇史料,到如今手稿安然归于阁中,仿佛完成了一场意义深远的轮回,是对梨洲先生“以文存史”初心最深长的回应。

而这种“闭环”的背后,是这片土地独有的文化基因与民间藏书家的赤诚担当。

正如屠建达所言,民间藏书从来都是典籍传承的“容灾备份”,而《明文案》的幸存,更离不开宁波藏书圈“乡邦文献当护于本土”的执念。

从万氏家族以“宁食吾肉不卖此书”的决绝守护,到叶氏冒禁珍藏、朱鼎煦邀贤鉴赏,这部“禁书”始终在宁波本地隐秘流转,未因家族兴衰或时代动荡外流他乡。无论是宁波作为富庶之地的经济底气,还是家族“藏书传家”的深厚传统,都让无数像《明文案》这样的珍籍得以避开流散的命运,形成了“私藏互济、文脉相守”的独特生态。

更深刻的是,这场关乎文脉传承的“接力”,或许早已超越了一部典籍的归乡。其背后是“甬东文脉”的传承,不仅为浙东自身的发展注入了活力,也彰显了中国历代学人自觉以文化传承为己任的思想理念,肩负起“为往圣继绝学”的自觉担当。

(天一阁供图)