方向明

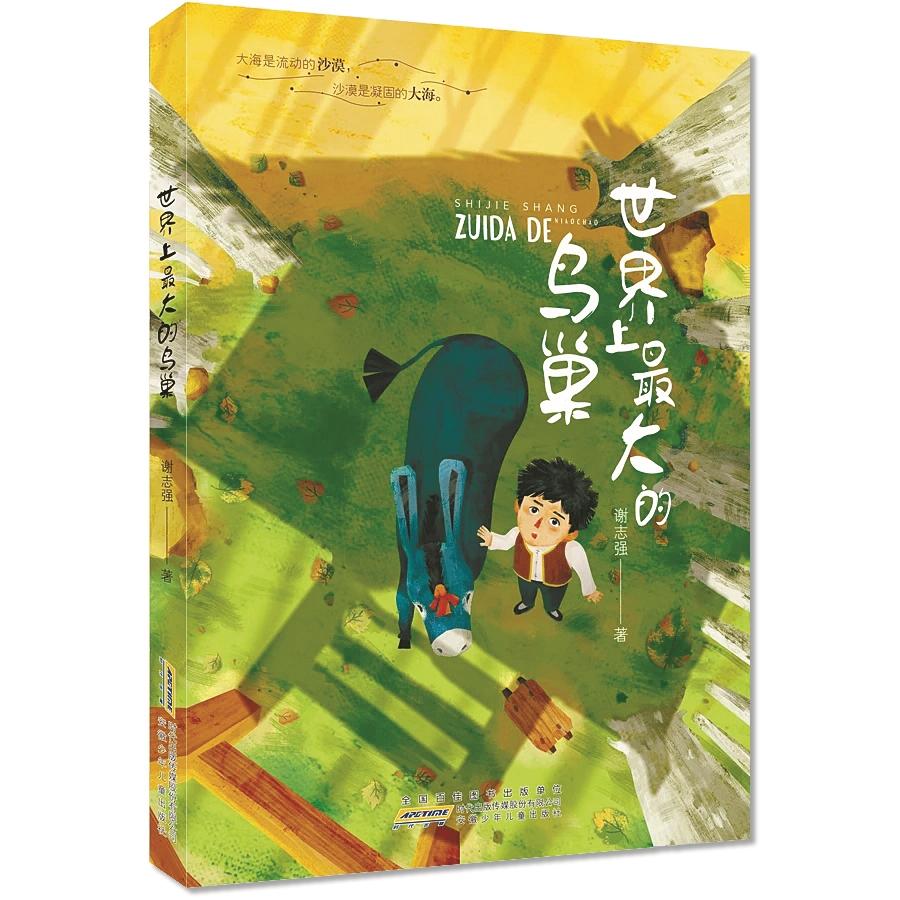

谢志强先生4岁时,父亲把他从余姚接去新疆,在塔克拉玛干沙漠边缘的农场度过了他的童年,那儿成了他的梦生长的地方。他的许多富有“疆味”的作品,都与他的童年有关。《世界上最大的鸟巢》是年逾古稀却依然年轻的他对童年的回望之作。

我一直觉得他心里住着一个孩子,或者说,他葆有一颗童心。他的许多作品或多或少有一种纯真的气质,这可能是他作品的一个特质。而《世界上最大的鸟巢》则以儿童文学面貌出现,更直接呈现了这种特质。

“世界上最大的鸟巢”是架在四棵钻天杨上的一个木屋,钻天杨往上长,木屋也跟着升上去。木屋里住着一位画家叔叔,他还养了一头毛驴,木屋天花板的草窝里住着一群麻雀,它们和画家和睦共处。

这部作品至少有两个主角,一个是住在“鸟巢”的画家,一个是叫洪柳的孩子。洪柳喜欢做梦,故事中他“梦绿了一片沙漠”是一个核,好多情节都围着这个梦展开。两个主角有一个共同点,都喜欢做梦,还都不太按规矩办事,这个“鸟巢”就是不按规矩的产物。垦荒年代植树,为了让一排排树队列整齐,就用草绳放线,按照线来栽树。可是画家预先有了怪念头,不按规矩栽了四棵钻天杨,还以树为根基在空中建木屋。树长粗了、长高了,画家主动要求去护林,住在木屋里,跟鸟儿们在一起,也觉得自己像一只大鸟。洪柳小朋友也是个“怪”孩子,他说他“梦绿了好大一片沙漠”,可是大人们都不相信,他要找到证据,让画家叔叔帮他找证据。

我读儿童文学不太多,因为不太喜欢一些儿童文学作品中非生活化的东西,人物语言脱离生活和人物个性,违反了生活基本逻辑。谢志强先生的这部作品,就像是要告诉我们,什么是好的儿童文学作品。他的故事是回归孩童状态的,他的语言是“贴”着生活的。

画家带着小洪柳走进沙漠,这时天空发出一团团耀眼的光,出现好多太阳,像创世神话中的无数个太阳。这时,书中有这样的描写:“他突然感觉自己聋了,难道这就是大人们所说的‘死亡之海’?寂静得仿佛能听出空气在摩擦的声音。”我想说,只有真正在沙漠生活过,并且多次体验过,才能写出如此真切的感受。

小洪柳在树上发现了一窝麻雀蛋,他想帮麻雀孵蛋,生怕把蛋碰破了,“就把蛋含在嘴里,慢慢下树”。这样的细节,也只有亲身经历过,才写得出来。

洪柳装成一个稻草人,头顶戴了一个编织的草窝,等鸟儿来住。这时,画家呢,索性在“世界上最大的鸟巢”里观察,还故意把手举起,做出望远镜的形状,通过窗口观察,等待。多么可爱的画家叔叔!这样的文字,是能够唤醒读者窖藏多年的童心的。

这部书里还提到“有意义”“有意思”等词儿。我觉得,好的儿童文学作品,还应该“有意味”。

《世界上最大的鸟巢》的书名就很有意味。在孩童的心里,那个“邮票大小”的农场就是全世界。而撅屁股、头朝下,通过胯裆看世界的视角,则有了一种颠覆成人世界某些刻板逻辑的意味。

洪柳一直以为,是他把太阳给看得升起来的,每次他看着太阳,太阳就慢慢升上来了。可是有一天,他在“鸟巢”住了一宿,林中叽叽喳喳的鸟叫声吵醒了他,“他冲到朝东的窗户边,太阳没有得到他目光的指令就擅自升起,好像他掌握着的一件秘密武器失效了。他有点被背叛的感觉,说:‘我没看,怎么就升起来了呢?’”太可爱了,太有意味了。这才是好的儿童文学。

画家与洪柳在一起,常常会生发出意味。来听听他们走进沙漠的对话。

画家边走边说:“沙漠里的东西,有时,看不见不一定不存在,有时,看见了不一定存在。”

洪柳说:“看见了怎么不存在?老师说,眼见为实呀。”

画家说:“比如,海市蜃楼,突然出现一片湖水、一片绿洲,不一会儿就消失了。”

洪柳说:“那是沙漠在做梦。”

何止是沙漠,生活中很多时候亦如此。

儿童文学作品是很考验作家功力的。《世界上最大的鸟巢》的成功,至少得益于两个因素,其一,生活积累;其二,阅读视野。

有一颗敏感的心,有在塔克拉玛干沙漠边缘生活的真切体验,成就了一位有独特价值的作家;饱览世界先锋作品,对文学审美有苛求,眼里容不下虚伪和矫饰,也为《世界上最大的鸟巢》提供了品质保障。

谢志强先生说过,这本书是他献给孙女的,等她能识文断字了,让她了解爷爷童年的一个梦。虚构的洪柳,某种意义上就是他自己。他梦绿了一片沙漠,以一个孩童特有的方式改变了沙漠。