张芯蕊 吕佳银

9月26日晚,宁波大剧院内丝竹声渐起,数十位戏曲小演员和优秀青年演员从四面八方走上舞台,或执伞,或持剑,或擎扇……踏着各自的剧种步伐融入主唱阵营。在观众席阵阵的声浪与现场乐队的合奏声中,第十六届浙江省戏剧大赛正式落下帷幕。

25台大戏、7个小戏在甬城8座剧院轮番登场,吸引3.5万观众走进剧场感受现场艺术的温度,2300万次线上传播让“浙里大戏”破圈远行。

这场三年一度的戏剧盛会,赓续着一座“爱戏之城”的文化基因,见证了浙江戏剧从“高原”向“高峰”攀登的深刻实践。它不仅是一场“赛事”,更是一次关于“新时代需要怎样的戏剧”“舞台艺术如何影响我们生活”的深度追问。

一场集中性展演——

在流媒体时代看见“现场”的价值

“最初是看故事,然后是听唱腔,再后来是琢磨演员们的微表情和舞台调度……”8月16日,第十六届浙江省戏剧大赛开幕式现场,上千名戏迷为一部青春越剧《我的大观园》沸腾。从杭州“跨城”来追戏的“90后”戏迷施晶莹等人守在剧场入口,难掩激动,在她看来,为了一场演出奔波数百公里是很值得的。

而在这场荟萃全省近年来优秀剧目的文化盛会中,像施晶莹这样执着追戏的观众,并不在少数。

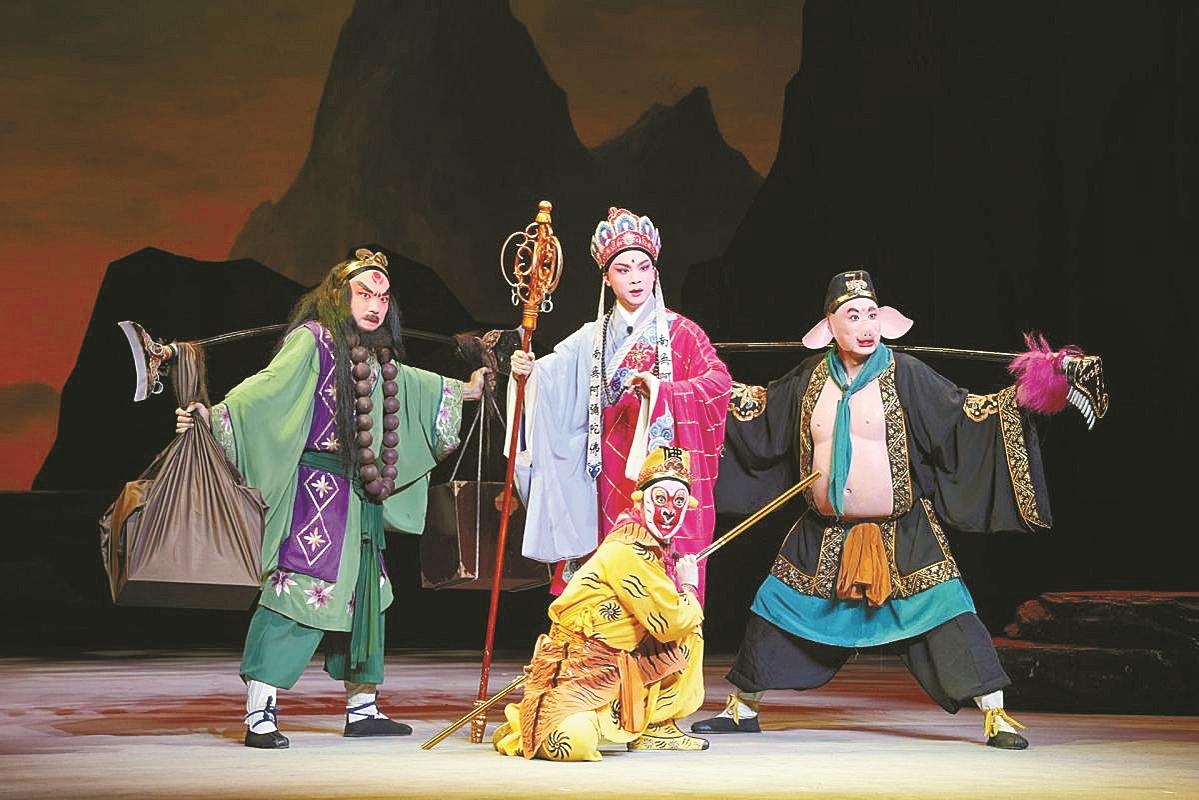

从越剧《我的大观园》开票“秒光”,到《天一楼》加开二楼依旧满座;从婺剧《三打白骨精》戏票两小时内售罄,到舞剧《东方大港》吸引戏迷三次跨城追看……第十六届浙江省戏剧大赛掀起的热潮,再次印证了“现场”的独特魅力:屏幕可以定格精彩、回放经典,却无法替代剧场中那种真实的共振与即时的感动。

8月22日晚,由杭州话剧艺术中心创排的大型话剧《北上》亮相慈溪大剧院,透过小人物的悲欢离合,演绎了绵延运河畔的人间世情。而对于同样生活在运河边的宁波人来说,熟悉的情景仿佛模糊了舞台的界限。

“我每天傍晚都会沿着河边散步,当话剧里运河两岸的灯亮起,那种景象和我看到的夜景一模一样。运河是生活场景,也是情感记忆的一部分。”散场后,观众赵先生的感慨道出了许多人的心声。那一刻,台上台下,皆成戏中人。

根植于不可替代的现场性,在戏剧创作者看来,每一场演出,都是演员与观众在特定时空下的共同创造,这种“过时不候”的特性,也赋予了每场演出绝对的唯一性。

每一次登台都是第一次,也是最后一次。天津评剧院院长、二度梅与文华奖得主曾昭娟认为,这在创作者心中催生出一种深刻的敬畏感,对精品的极致坚守,以近乎偏执的态度去打磨每一个细节,“这也是戏剧界的老话‘十年磨一戏’强调的精神”。

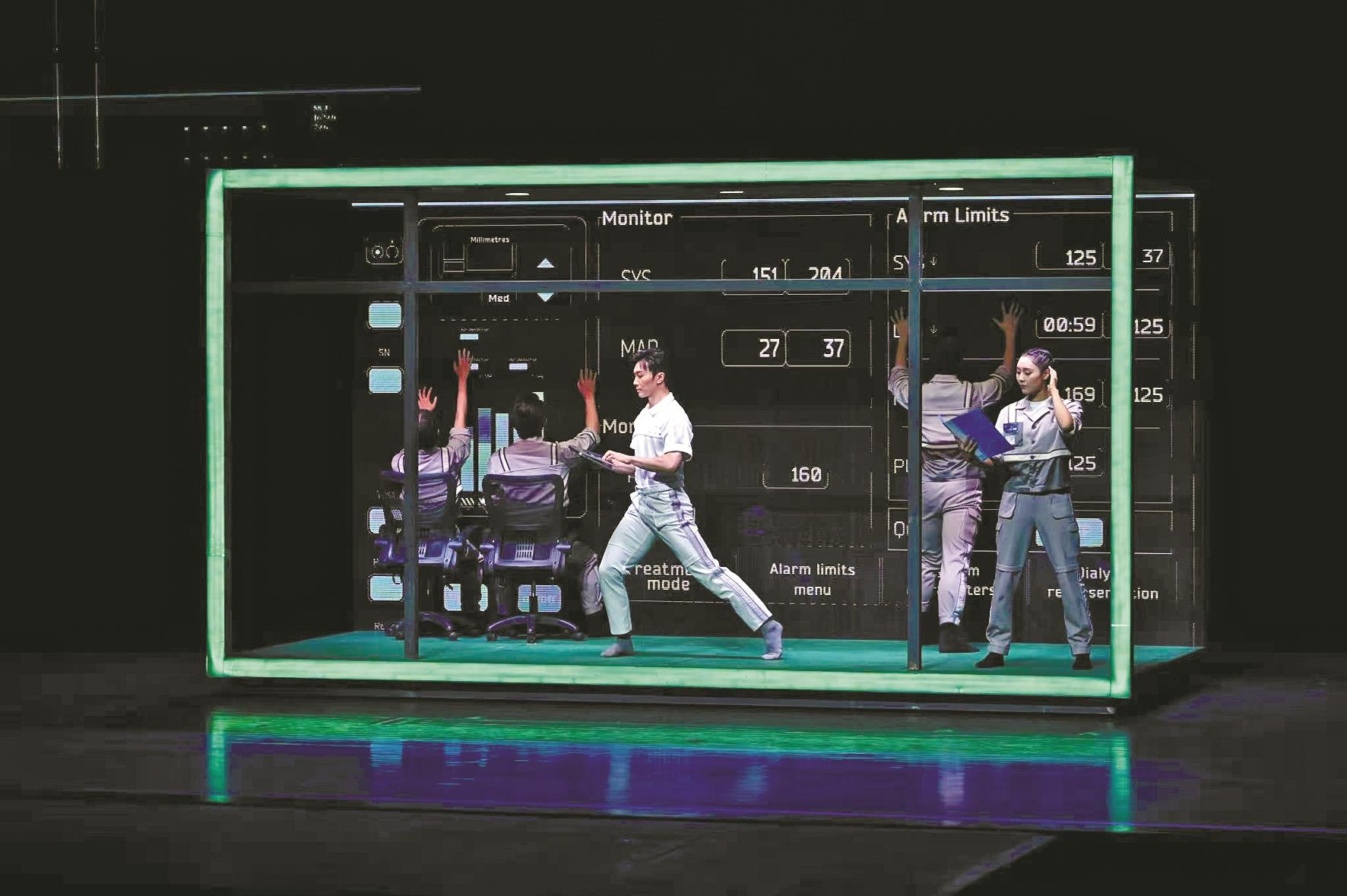

为呈现最佳效果,姚剧《鹦歌姚》自首演后历经六轮剧本修改,并对角色塑造、音乐设计及舞台呈现进行了全面升级,融入“戏中戏”等创新形式;音乐剧《南孔》创作团队为还原历史质感,多次赴衢州采风,将孔庙内“思鲁阁”的匾额等元素做到真实还原;婺剧《三打白骨精》大胆尝试用无人机替换“鱼竿”,融入川剧变脸,让剧种有了“科技感”……

本次戏剧大赛还创新性特设了“小戏”赛道,这不是对剧目体量的简单区分,而是透过“小戏”简约而不简单的智慧,让表演与观演回归最纯粹、最直接的交流。

台州乱弹《做媒》用诙谐唱腔还原乡土婚俗,婺剧《真理的味道》以小切口讲述陈望道翻译《共产党宣言》的故事,木偶剧《知县・轿夫》突破传统技法,让木偶演绎出人性的复杂……大胆的创意、前卫的理念、跨界的尝试,不断孵化,让戏剧在回归“小而活”的大众文化刚需的同时,守护了“现场”的生命力。

一场思想的碰撞——

新时代戏剧的“守正”与“创新”

“一部中国戏曲史,半部在浙江。”从古至今,浙江始终是戏剧理论与实践创新的重要阵地。第十六届浙江省戏剧大赛不仅是一场舞台艺术的盛会,更以25台大戏、7个小戏的丰富实践,围绕“传统与现代”“本体与创新”“传承与转化”等命题,交出了兼具理论与实践的“浙江答案”。

8月29日,紧扣第十六届浙江省戏剧大赛这一关键节点,“文化强省建设与浙江戏剧发展”专家研讨会在宁波举行。全国戏剧界权威专家与浙江本地文艺工作者的对话直指核心:如何让老剧种讲新故事?

“改编需把握‘忠实原著精神而非复刻形式’的原则,通过戏剧赋能实现原著的当代转化,避免陷入‘为改编而改编’的误区。”湖北省艺术研究院原院长、一级编剧胡应明围绕本届大赛中10部改编自小说、经典戏剧的作品,将其分为“同构式”“重构式”“异构式”三类,并详细剖析了各类改编方式的优劣与适用情境。

国家京剧院原院长、中国东方演艺集团原董事长宋官林结合自己的行业观察强调,好的艺术成果需要好的生态支撑。他提出,避免用“新创标准”要求经典、用“传统标准”束缚创新作品,“守正”与“创新”互不偏废……权威专家的理论洞见,与浙江戏剧的实践探索形成了深刻呼应。

事实上,本届大赛的成功举办,其本身就是对浙江戏剧界人才梯队建设成效与健康创作生态的一次集中检验。其成果不仅在于越剧《我的大观园》、婺剧《三打白骨精》、话剧《北上》等“精品剧目”入围入选第十九届中国戏剧节和第十四届中国艺术节文华奖评选等国家级艺术盛会,更在于陈丽君、王炜佳、王恒涛、苏醒等一批优秀青年戏曲人才担纲主演,使“青春戏曲”成为浙江戏剧的鲜明标识,充分展现了浙江戏剧可持续、有活力的发展态势。

“这次大赛,对于剧目的打磨来说,也是承上启下的一个重要节点。”作为戏剧大赛的参与者,从打磨剧目备赛到接受反馈,甬剧《宝顺轮》的编剧马凌姗在每一个环节都有着切身体会。

“大赛实行的专家‘一剧一评’和新媒体‘云剧评’,某种程度上为剧目提供了多维度、深层次的反馈渠道。”马凌姗说,专家代表的权威指引和新媒体“云剧评”是文艺创作者的两只“眼睛”,分别象征着专业判断和市场化需求,“这是一种双向的互动与反馈”。

不仅如此,从观众共创的角度来说,“宁波有戏”青年剧评社的水超露认为,“这种‘云剧评’的魅力在于它的即时性与交互性”。

水超露参与了婺剧《乌江渡》、越剧《绣鞋怨》两部剧目的“云剧评”工作,在她看来,常规的剧评往往相对滞后,且“发声”不一定有“回响”,“借戏剧大赛系统性地安排,往往能让剧目在热度尚未散去时,就通过社群发出第一手观察。而且更可贵的是,它不再是单向的评判,而是创作者、观众、评论者之间的多向对话。”

一次真挚的邀约——

让戏剧成为可步入的日常

8月21日晚,2025周信芳戏剧季在宁波慈城周信芳戏剧艺术馆启幕。上海京剧院演员、梅花奖得主蓝天带来京剧《智取威虎山》“打虎上山”选段,浙江京昆艺术中心的金桂奖得主姜艳唱响《杜鹃山》“家住安源”选段……不仅再度延续了名家云集的盛况,更成为第十六届浙江省戏剧大赛一次具有延伸意义的文化活动。

以“让戏剧走进生活”为初心,第十六届浙江省戏剧大赛从启动开始,便发出了一场覆盖全城的文化邀约——

延续开幕大戏《我的大观园》600张公益票“开票即秒光”的火爆态势,闭幕式上,大赛组委会再度推出100张公益票,以持续的文化诚意回应观众热情。

纵观大赛所有展演剧目,这份“惠民温度”并不止于开、闭幕式。50元低价票占比超60%,赠票更是覆盖社区居民、养老院老人、学生等群体,不断降低戏剧艺术的经济“门槛”。

大赛期间,除了戏剧大赛展演外,50场全国精品剧目展演、10场宁波优秀民营院团展演、100场“文艺赋美・戏剧角”、千场“天然舞台”惠民演出等千余项活动持续开展。“天然舞台”千场农村演出延续“百姓点单”,“文艺赋美・戏剧角”“天然舞台”等活动深入街头巷尾、古村古镇……

不仅如此,大赛推出的“票根+”行动,也让一张张戏剧票变成了城市文旅的“通行证”。持戏剧大赛票根,游客不仅能在21家景区享折扣,更可以在32家民宿、76家酒店享优惠。数据显示,暑期,与宁波戏剧相关的文旅消费明显增长,不少年轻游客“为戏而来”,“观剧+旅游”成为新时尚。

而这种“文旅融合”不仅是简单的“搭车”,更是让戏剧成为解读城市的钥匙——“通过甬剧《宝顺轮》读懂宁波的航运史,通过《天一楼》了解浙东的藏书文化,通过舞剧《东方大港》看见新时代宁波的港口建设……”宁波市文旅相关负责人指出,舞台艺术是展现时代风貌和城市文化的生动载体,戏幕终会落下,但文化的流淌永不停止,宁波的“有戏”故事,还在继续。

(宁波市演艺集团供图)