记者 顾佳诚

在余姚兰江街道石婆桥村,有一间看似不起眼的店铺。一楼经营印刷耗材,与普通小店并无二致;而沿着楼梯缓缓行至二楼,才知别有洞天。

旧徽章、老照片、古钱币……店铺二楼俨然一座小型博物馆,收藏着各类老物件,记录着与余姚相关的故事。

店铺主人罗峰是一名民间收藏爱好者,藏品均是他走访余姚大街小巷搜集而来。昨天上午,记者在店铺遇见他时,他正端详着一张1990年拍摄的老照片。

照片里,10余人来到梁弄镇湖东村桃花岭,祭扫成君宜烈士墓;站在人群最前排的,是成君宜的恋人徐志远。

“两个人从分别到‘重聚’,足足跨越了半个世纪。支撑她不断寻找的力量,源自战争岁月里真挚的情谊,和来不及告别的遗憾。”罗峰感叹。接着,他缓缓向记者讲起这段往事。

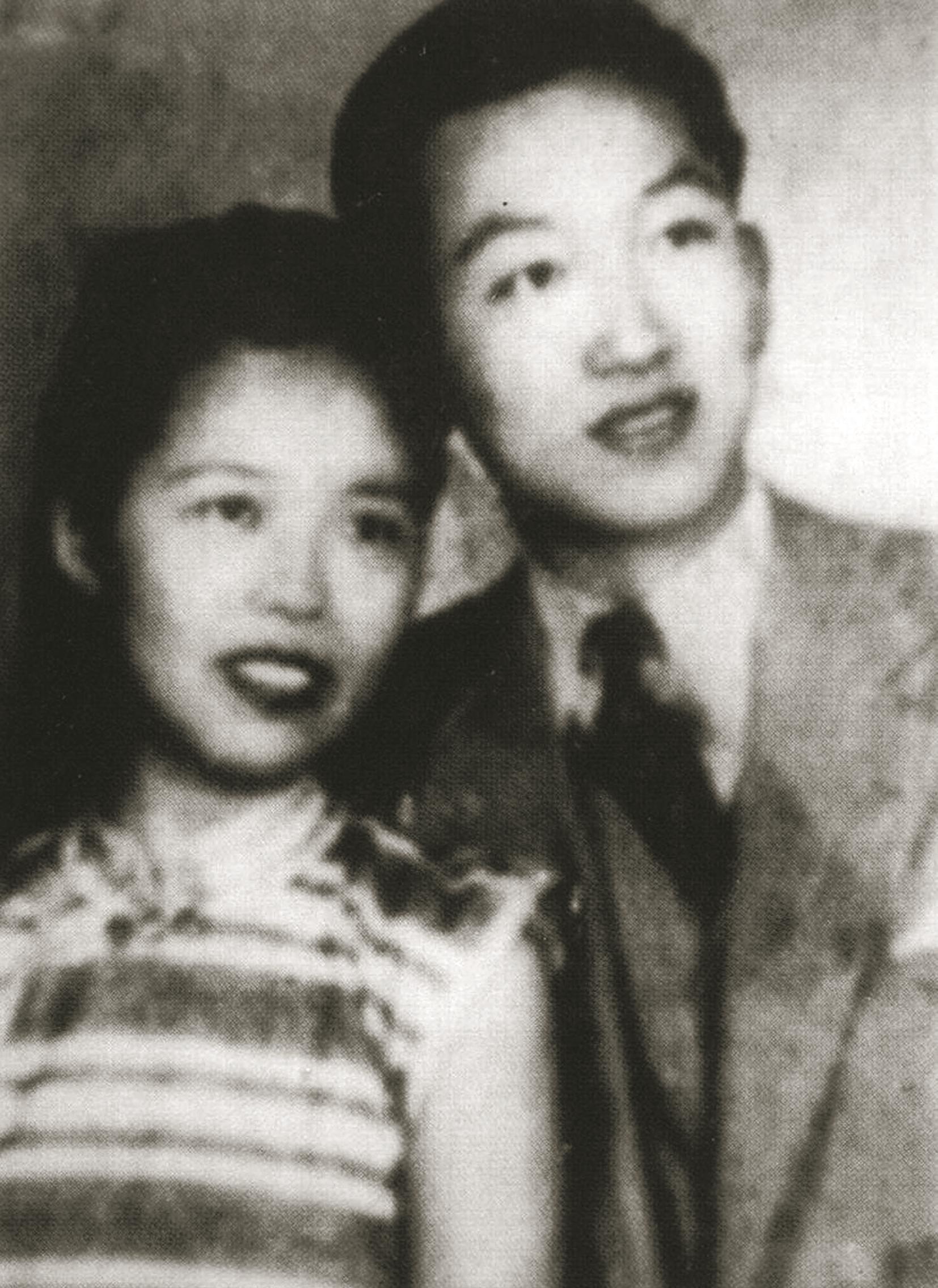

成君宜,原名邹堃宝,祖籍江苏丹阳,后考入沪江大学附属高中。在校时,成君宜积极参加抗日救亡运动。在此期间,成君宜与徐志远相识相恋,共同从事党的地下工作。1940年,两人拍摄了一张合影,各自珍藏,作为相恋的见证。

后来,徐志远考入上海同德医学院;成君宜则于1942年随浦东抗日武装南渡浙东创建根据地,起初担任政治教员,后调任浙东游击纵队警卫大队政治指导员。

1944年初,徐志远突然收到成君宜的密信,信中邀她也到浙东来。据徐志远后来回忆,信里提到前方战斗激烈,急需她这样的医生支援,并传递了成君宜想与她并肩作战的心愿。徐志远深受触动,当即决定动身。

在那个战火纷飞的年代,前往四明山并非易事。当徐志远辗转抵达浙东抗日根据地时,迎接她的是一个噩耗——

成君宜已在1944年2月的“前方村战斗”中牺牲,年仅23岁。

得知消息的徐志远悲痛欲绝,但紧张的局势容不得她寻找恋人的遗骨。她决定留在四明山,成了一名军医,此后跟随浙东游击纵队参与了诸多战斗。新中国成立后,徐志远调入海军,后来在海军青岛某疗养院工作。

“至此,是属于这对恋人前半生的故事,而照片讲述的,便是徐志远重返四明山,寻找成君宜的故事。”说罢,罗峰拿出一封旧信,信封早已泛黄,信中记录的是1990年徐志远赴梁弄前,向老战友和当地村民表达感谢的内容,感谢他们协助修建成君宜烈士墓。

这封信是罗峰在2024年某次搜寻老物件时所得。当时,这封信与几张照片夹在一起,藏在一叠旧纸张中。这些物件几经流转,年代久远,导致其所有者也不清楚它们的来源;但纸上记载的故事瞬间点燃了罗峰的好奇心,他高价买下这些物件,决心探寻背后的故事。

最初,罗峰并不了解信件背后的往事,但作为余姚人,从小耳濡目染的抗战故事,让他对这份材料近乎痴迷。于是,他依据人名、地点、时间,一点点搜集网上资料,尝试在碎片化信息中拼凑出完整故事;他还独自前往梁弄,寻找照片中烈士墓的位置。

最终,在湖东村桃花岭的竹林里,他找到了成君宜烈士墓,而在墓的不远处,“新四军老战士徐志远之墓”,也静静伫立着。

据余姚市委党史研究室提供的材料,成君宜牺牲后的几十年里,徐志远始终挂念着这位恋人。离休后,她多次回到四明山寻访,终于找到当年参与掩埋烈士遗体的民兵队长老刘。

老刘记得,当年有一名警卫员抱着牺牲的战士痛哭,那名战士的肠子被敌人子弹打穿;他还从战士衣袋里摸出一张照片。这张照片,老刘一直妥善珍藏。徐志远接过照片一看,正是当年她与成君宜在上海的合影。

徐志远深受触动,先是出资为成君宜修缮了墓地;到1996年,她又向当地政府提出申请,希望在成君宜烈士墓旁另建一座自己的墓,这一请求最终得到了批准。2006年,徐志远逝世,这对革命恋人终于相依相伴,长眠于桃花岭上。

讲到故事结尾,罗峰忽然停顿:“抗战史波澜壮阔,这样的故事数不清、讲不完。而当我们把讲述视角聚焦到具体的人身上,历史就会变得更生动,也更容易让人铭记。”

搜集老物件、挖掘背后故事、梳理完整脉络……在追寻老照片背后往事的过程中,罗峰渐渐读懂了徐志远寻找成君宜的深层意义——

“这不仅是恋人之间的奔赴,徐志远的努力,更为发生在梁弄的抗战故事留下了别样的视角与记录。眼下,我们理应接过这根接力棒,去与时间赛跑,做好老物件的留档和保存。”罗峰这样想着。

于是,一个埋藏在心底的愿望愈发清晰,他想集结一批民间力量,共同参与抗战时期老物件的搜集工作。

这条路漫长且艰辛,需要全心投入。可“淘”宝的过程再苦,罗峰总说:“能让这些老物件走到公众面前,把背后的故事讲给大家听,激励更多人牢记历史,这件事,值!”