记者 张芯蕊

昨晚,伴着《重回桃花盛开的地方》的悠扬旋律,“心愿——盛世如你所歌”众筹故事音乐会在温情流动中拉开帷幕,像是一部倒放的影片,“回忆”了两个月来围绕一首歌曲展开的动人故事——

今年6月,92岁的宁波籍词作家、《在那桃花盛开的地方》词作者邬大为字斟句酌,为家乡写下歌词《重回桃花盛开的地方》,希望有人为之谱曲,让世界看到一个桃花盛开的中国!随即,宁波日报报网端发起全球征曲,五湖四海近百件饱含深情的作品,为圆一个时代的期待和心愿,奔“甬”而来。

一首写于45年前的“桃花歌”,为何让邬大为对它的续歌念念不忘?45年后,重提“桃花盛开的地方”,为何仍在人们心底那样鲜活、动人?

一封书信,连接跨越近半个世纪的两首歌

两个月前,鲐背之年的宁波籍词作家邬大为写下一封书信,连同几页叠放整齐的歌词手稿,悄然寄至《宁波日报》编辑部。

翻阅手稿时,其中一页的标题《重回桃花盛开的地方》格外引人注目。这个标题让人立刻联想起那段镌刻在几代人心中的经典旋律:“在那桃花盛开的地方,有我可爱的故乡……”

温情而又浪漫,是大多数人对这首歌的印象,但鲜有人知的是,歌曲的灵感来源于寒风如刀、雪落无声的祖国边疆。

上世纪70年代,邬大为在前线采风,极寒的天气下,战士们坚守岗位,一位小战士的话深深打动了他:“我在这里到处看到的是雪花,而现在,我的家乡马上就是桃花盛开的季节,想到那片片桃花,再冷再苦也不觉得了。”

这句话像一颗石子,砸进了邬大为的心里,“我一听到这,就觉得战士们太可爱了……我应当为他们写一首抒情歌曲。”于是便有了《在那桃花盛开的地方》这首歌。

这首歌后来唱响大江南北,大大出乎邬大为的预料。1984年,邬大为收到了300多封来自天南海北的信。“大家都提到这样一句:‘感谢您为我的家乡写歌,写的就是我家乡的桃花。’”

然而,《在那桃花盛开的地方》唱的从不是某一处具体的桃林,而是一代人共通的情感——对故乡的眷恋,对家国的守护。

时光一晃过去了几十年,邬大为的笔头却没停下。2015年,已是耄耋之年的他,回到了阔别67年的故乡——宁波奉化禾家桥村。

车窗外,桃树成林,桃花如海,曾经记忆里的小村庄,早已换了新颜。当年战士守护的安宁,如今已化作家乡的繁荣。

这份触动,让他有了创作续歌的冲动。于是,酝酿十年、五易其稿,《重回桃花盛开的地方》诞生了。

“告别雪花纷飞的北国边疆,回到桃花盛开的美丽村庄”,歌词表达的是小战士返乡的欣喜,更是一个游子对故乡巨变的惊叹;“为了你的桃花永远盛开,我愿终生在风雪边疆站岗”,则是初心的回响——即便故乡已繁花似锦,那份“守护美好”的担当却从未改变。

一个心愿,几代人为其“搭台”

“重回”,不是简单的“回家”。

7月的沈阳,暑气正浓,面对远赴沈阳拜访的记者,邬大为满脸欣喜,和盘说出蓄积了45年的心愿:他那字斟句酌、为家乡填的新词《重回桃花盛开的地方》,希望有人能为它谱曲,希望这首歌能像当年《在那桃花盛开的地方》那样,唱出美好生活,唱出一个时代的期待和心愿,让世界看到一个桃花盛开的中国!

于是,一场“心愿”接力就此展开。宁波日报报网端迅速行动,于两日后发起全球征曲,来自世界各地的音乐人、作曲家纷纷响应。

“《重回桃花盛开的地方》是一次跨越时空的情感接力!邬大为老师对家乡宁波那片炽热的深情,又凝结成了新作,期待全球曲作家们用旋律为这份深情增色!”女高音歌唱家、中国音乐家协会副主席雷佳发出诚挚呼吁。

“谁没听过《在那桃花盛开的地方》?大家别吝啬才华,一起帮邬老圆梦!”作为一半宁波血统的歌手平安,更是深知这次征曲不是简单的音乐创作,而是对父辈情怀的接续。

曾创作出《月亮之上》《彩云之南》等众多经典作品的何沐阳讲道:“这不是续一首新歌,是续父辈的心愿,续一代人的集体记忆。”歌曲《常回家看看》的曲作者戚建波说:“我们这代人,就得用旋律把这份情感传下去。”……老一辈的赤子心,新生代对父辈情怀的接续,都绕着这朵“桃花”织了起来。

两个月中,当近百件投稿涌进邮箱时,我们发现,每一段旋律背后,都藏着一个与“桃花”有关的记忆。人们藏在心底的故事,化作为《重回桃花盛开的地方》谱曲的动力。

浙江音乐学院教授金奇在谱曲时,总能想起小时候跟着奶奶从杭州去宁波的那条路——公交车晃晃悠悠,路边的桃花映着老屋的灰瓦,那些画面和邬老歌词里“重回”的意境撞在了一起。

“这是童年外婆家广播里最常听到的歌。清晨躺在床上,旋律响起,眼前就会浮现桃花盛开的画面,特别美。”浙江省音乐文学学会副会长徐阡寒在创作时,脑海中尽是那个纯真年代的音乐记忆。

……

更打动人的是,参与这次征曲的AI创作选手,那些或许不懂复杂的乐理,也没有专业编曲设备的非专业人士,用最朴素的热情,叩响了创作的大门。

刚入门的AI音乐“新手”杨凌芳今年已经60岁了,在此之前,连AI的基本操作都不太了解。但正因为没有复杂的技巧,她的作品被评审团评价“满是真情”。

“刚入伍时,每逢节日联欢演,总有老兵唱《在那桃花盛开的地方》,那是我们的保留曲目。”退役军人魏佳庆说,这次创作不是“完成任务”,而是“用一首歌回忆我的部队生活,也圆邬老一个心愿”。

从中国音协理事会的大咖,到普通的音乐爱好者;从传统的民乐创作,到AI的新鲜尝试,两代人围着这朵“桃花”忙碌的身影,其实回答了一个问题:为什么45年过去了,我们仍对《在那桃花盛开的地方》念念不忘?

答案在于,这朵“桃花”从来不是邬大为一个人的创作,它是父辈的乡愁容器,是我们这一辈的记忆锚点,是每个人都能安放自己故事的“精神桃花源”。

有人说,邬老的心愿,本质上是几代人的共同心愿——老一辈想把故乡的美唱给更多人听,我们这一辈想把这份情感传给下一代。

一朵“桃花”,开在对美好生活的向往里

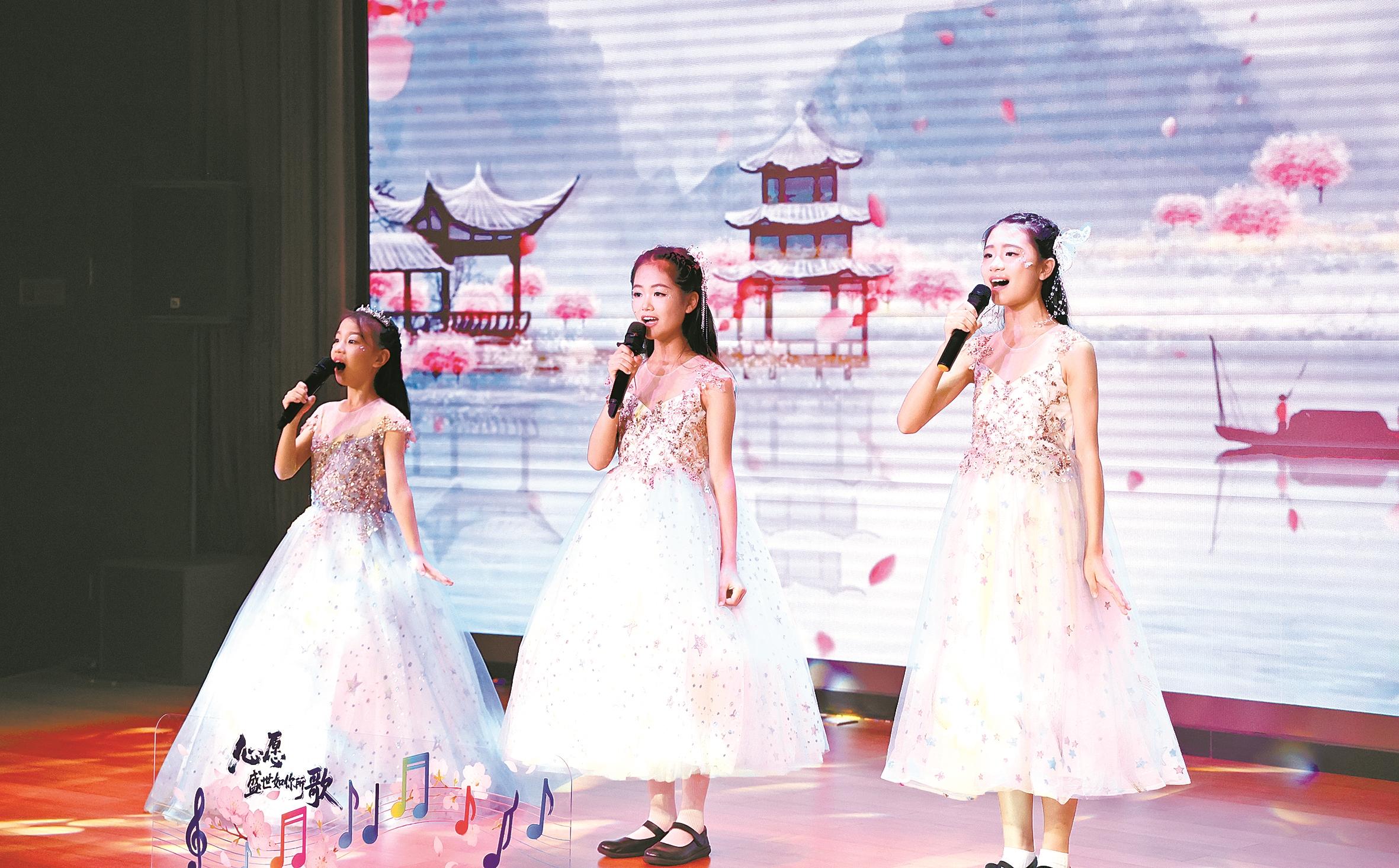

“愿故乡常在,愿和平永驻,愿每一朵桃花,都能开在温暖的岁月……”昨晚,“心愿——盛世如你所歌”众筹故事音乐会如期举行。这是一场由“众人拾柴”撑起的晚会。

“以前觉得《在那桃花盛开的地方》只是一首好听的调子,现在才知道,它唱的是能好好唱歌、安心创作的日子。”“95后”视障歌手黄璐巍向主办方发来消息,申请为故事音乐会献唱。

从曾经的盲人按摩师,到如今艺术团的独唱演员,黄璐巍实现了自己的音乐梦想。他说,想唱出对生活变好的感恩。

“看看我们今天的生活这么好,从《在那桃花盛开的地方》唱响到今天,45年里,我们的生活发生了翻天覆地的变化。”诗作者盛醉墨与宁波市朗读联合会副主席姜琴听到消息后主动“请缨”,一人作词、一人朗诵,用诗歌《桃花 桃花》为音乐会助力。

……

这朵“桃花”,从来不是静止的风景,它会跟着时代“生长”。

“92岁的军旅词人邬大为将戍边战士的柔肠、游子思乡的热泪、乡村振兴的画卷,全部浓缩在‘桃花’这一意象中。45年前,《在那桃花盛开的地方》唱出共同的乡愁;如今新作中,桃花是盛世,是心愿,更是92岁老人看到山河无恙的欣慰。”宁波著名词作家陈民宪在故事音乐会上深情“点题”。

“心有所愿,共筑必圆!”宁波甬上名人文化研究院执行院长黄江伟说,宁波是一座有着“圆梦基因”的城市。“桃花”能引发广泛共鸣,也源于宁波深厚的文化底蕴与城市精神,邬老笔下的“桃花”不仅是音乐符号,更成为联结乡情、传递城市温度与时代心愿的文化纽带,见证着城市对每一份深情的珍视与对美好生活的共同追求。

“以‘桃花’为引,这场长达两个月的征集活动,让我们看到了音乐人对家国的赤诚热爱,看到了普通人对美好生活的热切向往。”两个月来,宁波大学音乐学院副教授沈浩杰把能动员的、有可能参与的宁波籍音乐家和音乐人都联系了一遍。“‘桃花’之声既延续经典的质朴深情,又唱出当下的盛世心声,这既是对邬老赤子之心的致敬,也让我们看到了一座城市让‘心愿落地’的温暖底气。”

从一封悄然而至的书信,到一场影响范围遍及全球的征曲活动,再到一台别开生面的故事音乐会……45年念念不忘,是因为“桃花”已然从个人心底的乡愁,升华为集体的精神符号,这里面藏着每个人的故事,藏着中国人不变的精神追求。

它开在每个人的心里,开在时代的土壤里,开在对美好生活永远的向往里。

本版照片除署名外,由唐严、许天长拍摄