庄 杰

鄞地自古人才俊秀,文士商贾层出不穷,武将却寥若晨星。晚清之际,屠宗年自江北岸出发,投身水师,以福建船政将官之身,长期戍卫北洋营口海域,民国《鄞县通志》载有他的小传。更令人感怀的是,武将风骨与家族文脉在甬江之畔交融——他是中国首位诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦的曾祖父。

近代水师的创建与宁波基因

19世纪中叶,两次鸦片战争的炮火彻底击碎了清廷“天朝上国”的迷梦。外国舰队凭借蒸汽动力轮船和舰炮横行中国海域,让清廷意识到传统水师已无力应对近代海防。1866年,左宗棠奏请设立福建船政局,提出“师夷长技以制夷”的海军建设蓝图,中国近代水师的创建大幕由此拉开。

作为最早开埠的通商口岸之一,宁波在近代水师建设中也扮演了特殊角色。清咸丰同治年间,外国轮船频繁靠泊江北岸,催生了一批熟悉轮船操作的本土水手——他们最初在外国轮船上工作,有人也逐渐掌握了轮船驾驶和机器操作。宁波船帮购入的中国第一艘商用轮船“宝顺轮”也多为本乡青年驾驶管理。船政大臣沈葆桢在奏折中明确指出“宁波一带,粗知管驾轮船之人较多”,将其列为近代水师人才招募的重点区域。这种“海洋基因”的地域积累,为屠宗年等甬籍子弟投身近代水师提供了历史契机。

甬上屠氏,其先祖于南宋开庆元年(1259年)迁居甬江北岸,明代时贤才辈出,遂成望族。清代以降,家族依旧保持耕读传家的传统,部分生活在江北岸的族人则以渔盐为业。

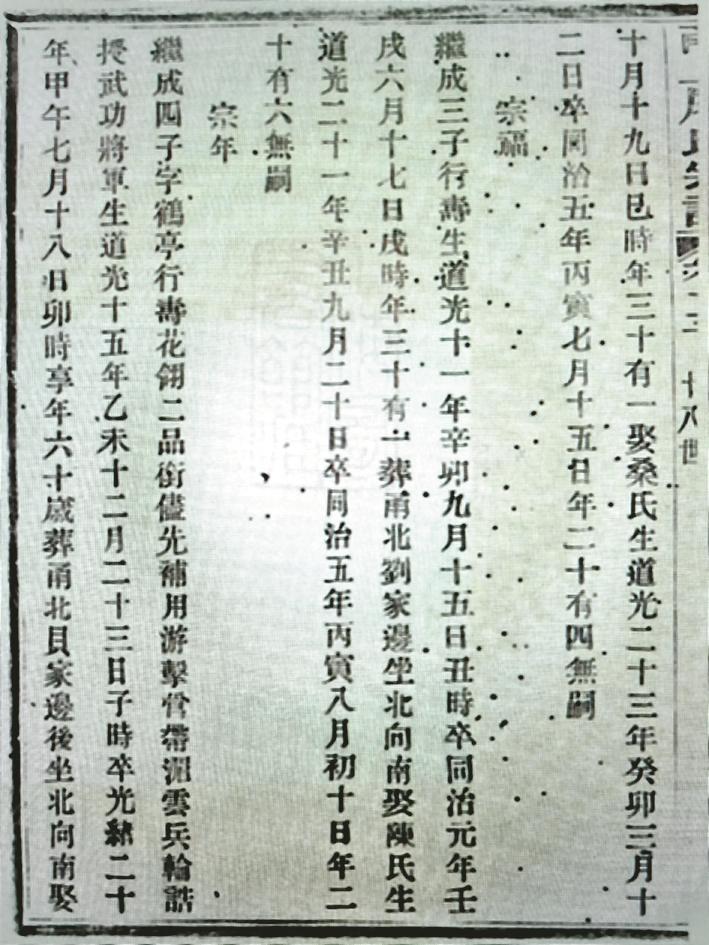

屠宗年(1836年—1894年),字鹤亭,号渔庄,甬上屠氏十八世。屠宗年父屠继成,生育六子,屠宗年排行第四。据屠氏宗谱的记载,他“少贫,奇尚武,喜兵法”,且“膂力过人,躯干雄伟”,是位妥妥的武侠青年,这自然为其日后投身水师,大展身手奠定了坚实的基础。从宗谱记载看,屠宗年祖父辈并无科考功名,屠宗年可谓布衣出身。但平凡的家境没能束缚他的成长,少年屠宗年痴迷武术,潜心钻研兵法,加之身强力壮,又生活在三面环水的江北岸,天天面对着江上轮船过往,仿佛注定要与水师结缘。

屠宗年管驾“湄云”号兵船的生平事迹被民国《鄞县通志》收录于人物“武功”类,他是宁波近代水师将官的代表性人物之一。也许是榜样的作用,两个弟弟和一个堂弟也都投入清朝近代海军,其五弟屠宗高,官至守备;六弟屠宗华,尽先拔补守备衔,任“湄云”号帮带;堂弟屠宗全曾任南洋水师“驭远”“飞霆”兵轮管带,家族中另还有多人参加水师。当时的《申报》就有报道,参加近代水师成了宁波地方上青年人热衷效仿的晋身途径。

从宁波青年到水师军人的转型

19世纪中叶,西方列强的坚船利炮轰开中国大门,洋务派决心“师夷长技以制夷”,以“制造轮船,建设驾驶轮船的近代水师”为目标的福建船政局应运而生,成为中国近代海军的重要开端。

而屠宗年结缘船政,也绕不开贝锦泉。贝锦泉是镇海人,早年在上海外国轮船上做舵工,聪明好学、技能娴熟,后来在“宝顺轮”上“司炮舵”,被左宗棠关注,成为福建船政局早期物色到的杰出人才。他带着委托,又回到成为通商口岸的家乡宁波,继续招募熟悉轮船的青年,到船政局新购买的“华福宝”号轮船上进行轮船驾驶及操作的训练。

屠宗年正是在这样的契机下,时在同治五年(1866年)或之后,经贝锦泉招募而进入船政水师,年龄已三十左右。此前屠宗年很可能已在轮船上工作,凭借一定的基础在“华福宝”号接受训练,学习蒸汽轮船驾驶、火炮等设备操作等近代海军技能,“尤习海道风涛沙线”,逐步成为新式海军人才。

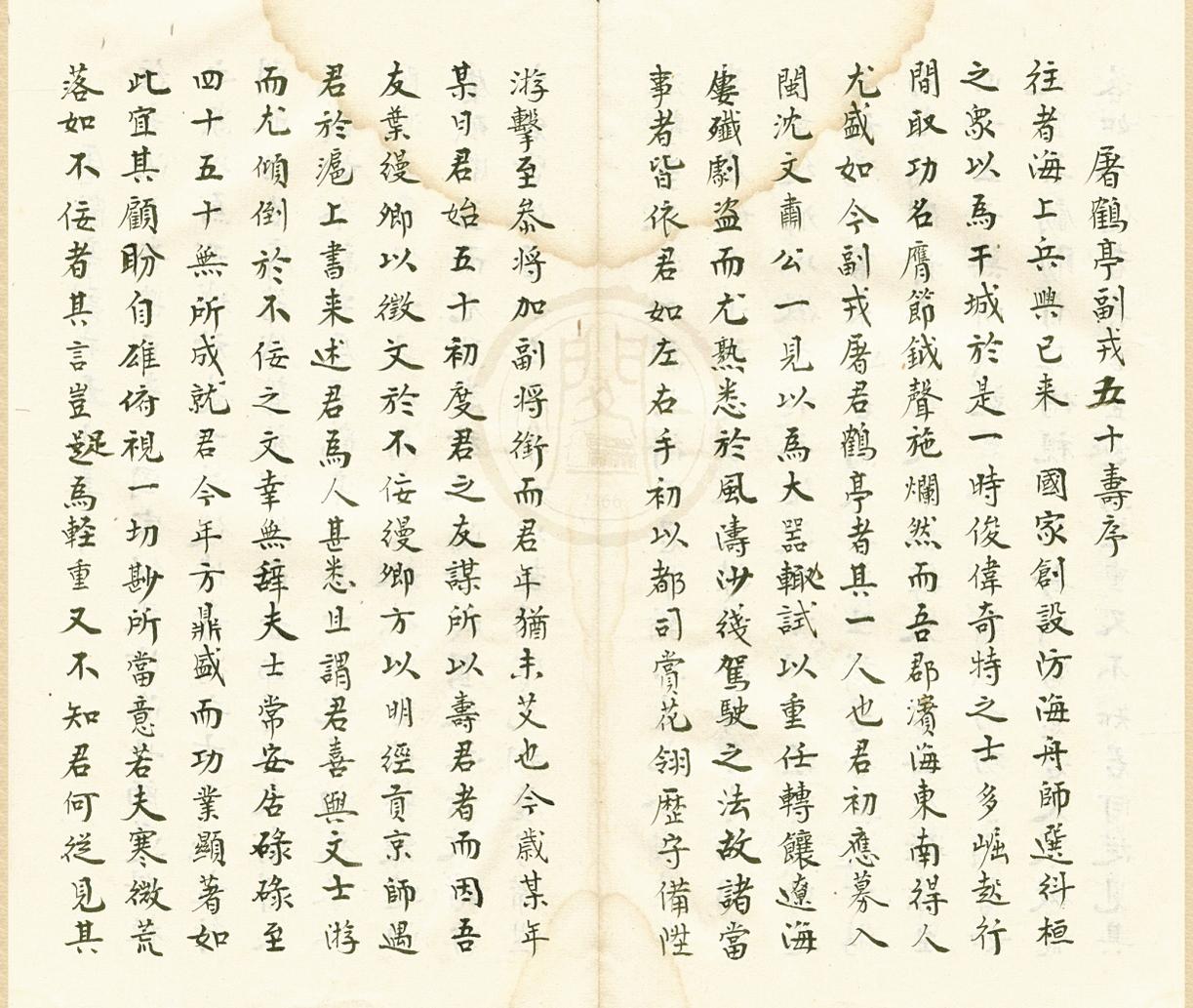

屠宗年身为武将,却有“儒将”风采。光绪年间慈溪举人王定祥,应友人叶曼卿(慈溪举人叶意深,字曼卿)之邀,为屠宗年作《屠鹤亭副戎五十寿序》,此文记录了日常交游中屠宗年的言行,让我们看到一位有抱负、具志向的热血将官形象。

寿序载:“曼卿来书,言君意气遒上,每对僚友扼腕时事,慷慨论议,以为丈夫生世间,遭时隆平则致君利民,泽及天下,而不必有赫赫之名;不幸当多事之秋,庶几奋身为国,立功万里,驰驱绝域,若张骞傅介子辈,其可也。奈何恭然疲役,患得患失,以负此昂藏七尺躯哉!君每诵是言,辄奋袂起舞,拔剑呼啸……”

屠宗年与人谈论时事,慷慨激昂,认为大丈夫生逢盛世要为国为民,遇乱世当奋身报国、立功万里,言至激动处,他则“奋袂起舞,拔剑呼啸”。这段文字非常精彩,成为其满腔家国情怀的生动注脚,既展现出他以家国大义为重,也呼应着晚清有识之士“自强御侮”的追求。

“寿序”中也介绍他喜与文士交游,亦印证他有别于纯粹行伍军官的不同特质。

承载海上使命的“湄云”兵船

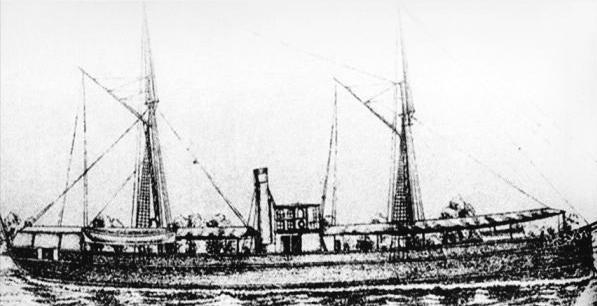

福建船政自建的第二艘轮船“湄云”号兵船,是屠宗年水师生涯的重要舞台。清同治八年(1869年)12月,“湄云号”下水,它是木壳蒸汽轮船,也安装风帆。舰长51.8米、宽7.48米,排水量515吨,装备多门火炮,定员67人,在当时算中国自己建造的最先进的舰船。

起初“湄云”号由吴世忠管驾,同治十一年(1872年)吴世忠调走,由屠宗年接任船长。“湄云”号上有不少宁波籍尤其是鄞县籍的军官和船员,屠宗年的六弟屠宗华就在船上任帮带,还有同宗子弟屠庆余、屠永福、屠永懋,以及来自家住江北岸的诸如袁生财、茅士德等他姓青年。他们跟着屠宗年,驾驶“湄云”号执行任务。

那时的营口是东北主要的出海口岸,开埠后贸易繁荣,却也海盗猖獗。同治十一年(1872年),“湄云”号被派往营口驻防,成了奉天海域第一艘新式兵船,屠宗年率船在此一守就是一生,担当起打击海盗、维护海疆安定的重任。

同治十三年(1874年),“湄云”号就打了一场漂亮的捕盗战。海盗在宁远州小海山洋面劫掠,屠宗年接令后,开轮追击,采用“舰炮压制”加“登岛围剿”战术,从洋面追到岛上,深入巢穴围攻,击毙、淹毙、抓捕海盗19名,还夺回海盗船的火炮和不少赃物。这一仗让商民拍手称快。对于我国自制兵船在捕盗中的出色表现,北洋大臣李鸿章也专门奏请朝廷重奖,屠宗年获“以守备补用,并赏戴花翎”,成了水师里的立功典型。

光绪元年(1875年),屠宗年率舰参与孤山洋面剿匪,与陆伦华管带的“镇海”号形成夹击之势,协同剿匪。光绪三年(1877年),他率“湄云”号带领5艘鱼雷小艇到营口,日后率领鱼雷小艇出海操演;光绪五年(1879年)8月,屠宗年奉命率舰驶往朝鲜仁川执行军务,12月返烟台,很好地完成了任务。

冬季营口港冰封时间长,“湄云”号通常会转至旅顺港;需要维修了,就驾船返回福州马尾船政局。在营口驻防的日子里,“湄云”号还常赴旅顺、天津、烟台等地执行军务,包括运送物质、接递文报等,在岁月里忠诚地履行使命。其间屠宗年也参加了若干次赈捐,见诸报端。

光绪六年(1880年),“湄云”兵船调驻营口已历八年,因“随时派往洋面巡缉,擒获盗匪多名,商民籍臻静谧;又屡次载运官兵、饷械毫无贻误”,屠宗年再次积功提拔。经多年尽心海防,屠宗年遂从都司职一步步升为游击、参将,加副将衔,成了水师中备受肯定的将官。

晚年岁月与家族延续

光绪十八年(1892年)初,屠宗年因病去职,离开“湄云”号。自“湄云”号从福建、浙江调驻营口起任船长,巡防营口及北洋区域达二十年,为当地海防安定倾尽心力。屠宗年病后是回原籍养病还是留驻营口,因资料匮乏而不得知,尽管其在营口城内置有公馆。于大病后的第二年,在甲午战争爆发后不久,光绪二十年(1894年)8月屠宗年过世,享年六十。追授“武功将军”,葬在江北贝家边家族墓地。

屠宗年娶妻卢氏,其妻很可能来自甬北卢氏,该卢氏家族系江北岸大族。当时有名人卢以瑛,宁波船帮购入“宝顺轮”后成立庆成局来主持船务,聘请的主持人就是卢以瑛。

屠宗年生有一子三女。其中三女嫁给姜忠质。姜忠质从商,名字曾出现在民国初期宁波的地方文献中。其爷爷姜伦棣为江北岸著名士绅,曾与陈政钥同筹桥款,向洋人购入“新江桥”后,老百姓过桥不再付费。

屠宗年生一子屠用悆,字汾荫,国学生,娶慈溪举人葛麟女为妻,葛家世居庄桥。葛麟母童氏,是月湖银台第的主人、通政司副使童槐第三女。葛麟也曾任松阳训导、桐庐教谕等职。

屠用悆生一子屠濂规,生于1903年,肄业效实中学,屠濂规即为诺奖获得者屠呦呦之父。

在晚清那个内忧外患、艰苦自强的时代,像屠宗年这样的水师将官,虽非最耀眼的大人物,却是中国近代海军的最早参与者,是近代水师的基石。屠宗年的故事,让我们看到晚清有识之士为了家国命运,效命海疆的身影,也让宁波与近代水师的关联更加具体生动,同时也隐含着一个宁波家族100多年来的缩影。