周晓思/文

6月19日,“回忆与思考——俞晓夫回顾展”在宁波美术馆启幕,这位当代海派油画代表人物以百余件跨越数十年的作品,勾勒出一场融合历史叙事、人文哲思与地域基因的视觉盛宴。

俞晓夫1950年生于上海,1978年毕业于上海戏剧学院美术系,曾任上海油画雕塑院副院长、中国美协上海分会主席,现任上海师范大学美术学院院长、教授。其作品多次在国家和省市级艺术大展中获奖,如油画《寓言三联画》获第十届全国美展银奖,《一次义演》摘得首届中国油画大展大奖,《我轻轻地敲门》成为中国美术史上跨时代的经典,多件作品被中国国家博物馆等机构收藏。

作为宁波美术馆建馆20周年系列展之一,此次展览持续至7月17日。当观众在展厅中驻足,既能看见艺术家七十载的创作轨迹,也能触摸海派文化与浙东基因的深层共鸣。

弄堂深处:艺术基因的童年觉醒

作为家中唯一的孩子,俞晓夫自幼独享父母全部的关爱。上世纪五十年代的上海徐汇区,梧桐掩映的老洋房里,三岁的俞晓夫用粉笔在水泥地上复现电影场景的举动,意外成为其艺术生涯的第一页注脚。“看完电影回来,就能把画面画出来。”父母敏锐捕捉到俞晓夫的天赋,将他送入私人画室——在那个物资相对匮乏的年代,每月支付不菲的学费让孩子学画,不仅需要优渥的家境(父亲是兵工厂干部、母亲是设计院绘图师),更彰显着家庭对美育的远见。

俞晓夫的童年轨迹,在每两周一次的书店购买美术资料、周末的私人画室训练与少年宫美术班之间展开。“父亲给的车费经常被我用来买零食,为此宁愿走很长的路回家,现在想想小时候还是蛮调皮的。”俞晓夫笑称,这份顽童记忆暗藏着双重文化密码:物质条件支撑的艺术启蒙与天性中对自由探索的向往。

成长环境的文化氛围,为少年俞晓夫埋下“画家兼知识分子”的精神伏笔。他居住的三层楼房里,底楼有个复旦大学中文系高才生姐姐,她的父亲是清华大学教授;二楼住着同济大学教授。“跟着底楼的小姐姐学习复旦大学语文教材整整两年,当年甚至想考中文系当文学家或文艺批评家。”

这段未遂的文学梦,最终转化为创作中独特的叙事基因。俞晓夫在上海戏剧学院的毕业创作《一次没有意义的战争——记太平天国》,因“有血有肉的历史表达”,让他被来学校招人的上海中国画院点名录取。

初中时遇见冯远(现为中国美协名誉主席),成为俞晓夫艺术道路的一个重要转折点。看到同班同学冯远笔下栩栩如生的连环画,他开始系统学习这种艺术形式,后来以“第九名”跻身上海连环画专辑十大家,其他人还有贺友直、程十发、华三川等。而对贺友直的崇拜,则贯穿其艺术生命的始终,“小学在公交车站等车时,看到旁边有个哥哥在读艾明之的长篇小说《火种》,我发现插图是贺友直画的,求购不成,我当时难过得不得了。最后从在工厂图书馆工作的亲戚处借到这本书,整个春节假期我就没休息,把贺先生那本小说的插图完完整整地临摹下来。那次过年,如醉如痴。我谁都不告诉,偷乐,独自享受。”后来他曾把这个故事完整地说给贺友直听过,向他表示深深的感谢。

上世纪七十年代,当贺友直在全国会议上遭遇不公评价时,已是油画创作者的俞晓夫挺身而出:“不管贺先生对我们这代西画出身的画者有何看法,他的人品与艺术造诣没有问题。我在那次会议上激烈的发言,完全站在他一边,也得罪了很多人。”这段忘年交的情谊,让他从贺友直作品的线条中领悟到超越技法的人文智慧:“他给我的艺术养分,甚至超过了我的专业老师,对我的艺术道路起了至关重要的作用。”

画布春秋:历史叙事的艺术突围

1984年,俞晓夫的作品《我轻轻地敲门》以惊世骇俗的时空错置手法震动画坛。晚清沪上四大名家任伯年、吴昌硕、虚谷、蒲作英以及角落里一只竖起耳朵的白猫投向同一个方向的目光,和画外的“敲门者”俞晓夫完成了一次时光错位的奇妙交集,形成历史与当下的精神对话。一些评论家认为这幅画意味深远,充满了人文精神,敲开了中国新时代美术的大门。这幅画很快被列入中国当代美术史中一件不可或缺的经典作品。

这幅作品的创作基因,可追溯至他早期屡遭批评的经历:《一次没有意义的战争》因解构历史被打低分;画谭嗣同、詹天佑、林则徐三联画,反映清朝知识分子的悲惨命运,受到了批评。“这些经历让我褪去愤青情绪,转而思考如何用更内敛的方式表达个性。其实《一次没有意义的战争》和后来的《我轻轻地敲门》属于异曲同工,我想表达的是艺术家对自由的渴望。”

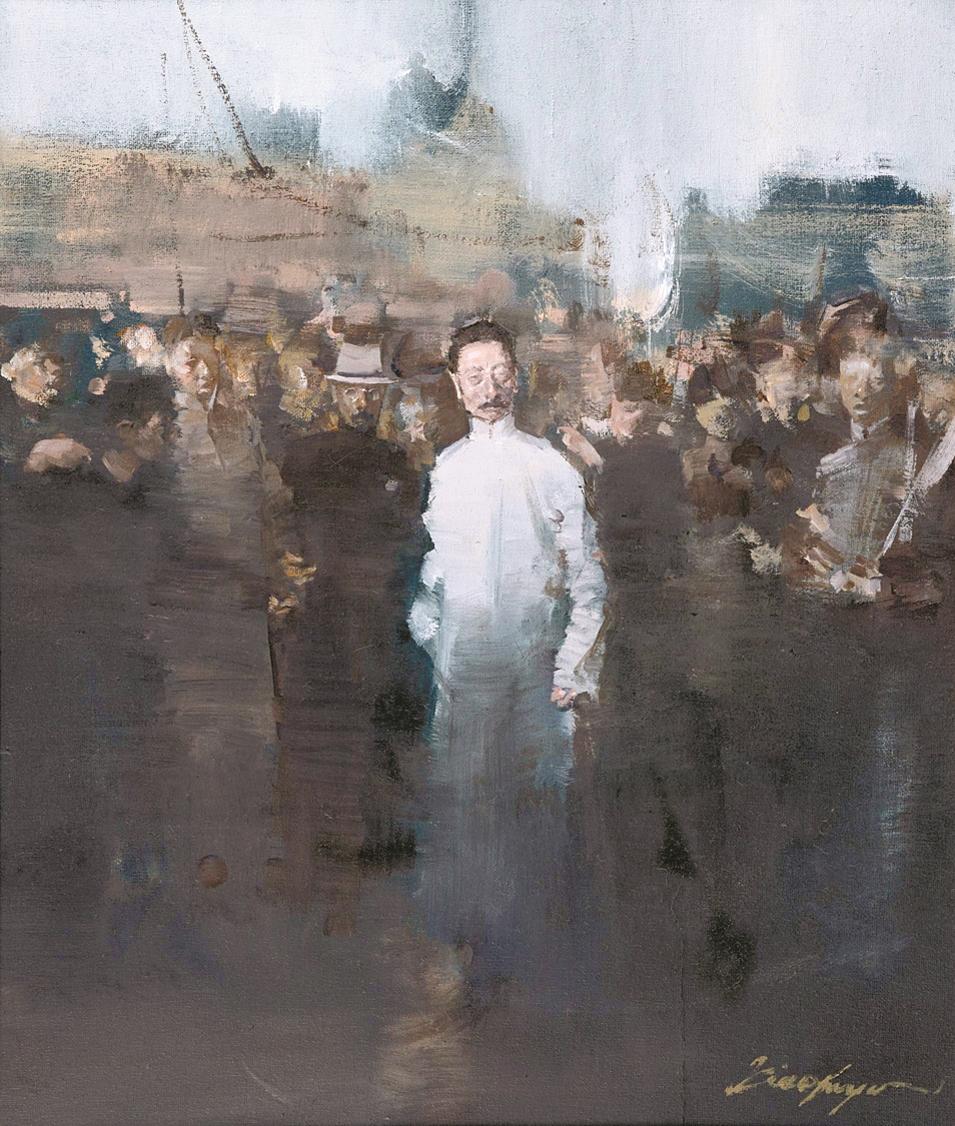

在俞晓夫的历史人物谱系中,鲁迅先生的出镜率尤为突出。他画鲁迅,拒绝概念化、说教化,“我笔下的鲁迅是脚踏实地的,穿着朴素的长衫,眼神里有悲悯而非高亢,让鲁迅融入他所处的那个时代,在对他的伟大人格塑造上也尽量平民化。”从上世纪八十年代的《鲁迅先生》到2009年的《鲁迅在上海》,再到近年的《大先生鲁迅》系列,鲁迅的形象贯穿其创作生涯。“我崇拜鲁迅,喜欢他的书法,喜欢他短文里那种尖锐又悲悯的气质。”俞晓夫坦言,鲁迅的精神成为他艺术创作的重要支柱:“我觉得画他比较符合我内心的一种想法,鲁迅对知识分子独立性的坚守,对现实的批判态度,和我追求的创作理念高度契合。”

俞晓夫的历史画始终是“思想的容器”与“精神的剧场”。《哲学家——纪念萨特和加缪》将存在主义大师置于霓虹闪烁的都市场景,《怀念经典——爱因斯坦在上海》还原科学家1922年在霞飞路漫步的瞬间,而《我和托尔斯泰共赴午餐》则将自己植入历史场景,形成艺术家与思想巨匠的跨时空对谈。

中国美协名誉主席冯远评价:“他是大写意油画风格的开创者,以快速精准的笔触解构常规叙事,让历史人物在荒诞场景中显影,赋予油画前所未有的叙事自由度。”这种时空错置的创作理念,本质上是知识分子对历史话语权的重新审视——当爱因斯坦的相对论与上海石库门的烟火气并置,当托尔斯泰的道德思考与当代餐桌礼仪碰撞,艺术成为解构历史宏大叙事的利器。

尽管以油画闻名,俞晓夫始终强调连环画对其创作的深远影响。“连环画画的是连续的故事,需要极强的叙事逻辑与图像组织能力,这让我的油画从未陷入形式主义的空洞。”他近年参与创作的共和国勋章获得者绘本《一粒种子——袁隆平的故事》,将现代漫画语言与传统水墨韵味融合,让科学家的形象“有血有肉”。

这种叙事性在当代艺术语境中转化为“批判性幽默”,上海油画雕塑院院长江梅指出,他“用戏谑笔触消解宏大叙事,却在荒诞场景中传递对人文精神的深切关怀,拓展了当代油画的表现维度”。从早期连环画《火种》插图的临摹者,到如今用油画重构历史的叙事者,俞晓夫的创作始终贯穿一条主线:拒绝成为技巧的奴隶,坚持用艺术讲述“人的故事”。

浙沪交响:地域文化的基因协奏

“我小时候有个绰号叫‘小常州半宁波’,祖籍虽然是江苏常州,但外婆和母亲是宁波人,母亲的宁波血统早已刻入味蕾、生活习惯与艺术基因。”俞晓夫对宁波的记忆,始于外婆烹制的咸鲜菜肴,如今还对丈人居住地奉化的牛肉干面念念不忘:“第一次吃牛肉干面时,惊觉这个地方怎么会有这么好吃的面!”

这份地域基因在艺术创作中转化为独特的美学气质:“宁波人的聪明是玲珑剔透又不失大气,如贺友直的线条、陈逸飞的构图,既有精巧的技术处理,又有磅礴的格局气象。”他笑称自己继承了宁波人“放眼四海的眼光”——这种眼光既体现在《我和吴昌硕游汉堡》的跨文化想象中,也显现在将中国大写意笔法融入油画的技法探索上。

中国文联副主席、中国油画学会会长许江曾如此解读:“他的工作室像个‘荒诞会客厅’,作品以‘三明治’式拼贴手法,将中西文明巨匠与自身肖像揉碎重组,形成直击都市文化困境的黑色幽默。”这空间特质也映射了俞晓夫的艺术核心,超越了地域性写实,何尝不是宁波人“海纳百川”精神的视觉表达,直呈人类共同的荒诞命运与深刻的人文关怀,在当代画坛独树一帜。

走出宁波美术馆展厅,俞晓夫在老外滩漫步时,做了一个文化溯源的猜想:“上海外滩的名称,是否源自宁波老外滩?”他分析:“都叫外滩,又都在码头旁边,宁波作为港口城市,早于上海发展航运文化,宁波人到上海闯荡后,将家乡的‘外滩’称谓带到黄浦江畔,久而久之成为上海地标。”

这种地域文化基因的溯源意识,恰与其作品中“时空折叠”的美学追求形成呼应。“上海很多名流、老克勒具有宁波基因,从商业巨擘到文化精英,宁波人将浙东文化的务实与开放带到上海发扬光大,孕育了独特的海派文化。”这种认知让他在宁波办展时格外注重学术对话——特意邀请中国美院原院长许江、中国美协名誉主席冯远出席开幕式,“宁波属于中国美院的学术辐射圈,在此办展更需强调思想深度,而非单纯展示技巧。”

俞晓夫将海派画家的核心特质归纳为三重维度:“首先,基本功要扎实如北方学院派,这是艺术表达的根基;其次,用笔用色需有宁波人式的灵巧,在放松中见精准;最后,题材必须契合上海的城市文化当量,展现中西交融的独特气质。”

从《寓言三联画》获第十届全国美展银奖,到《一次义演》获首届中国油画大展大奖,他的创作始终践行这一理念:《爱因斯坦在上海》以精准造型还原历史细节,《哲学家》用跳跃色彩传递存在主义哲思,《鲁迅在上海》则通过石库门场景提炼地域文化符号。上海市美协主席曾成钢评价:“他的画既有东方哲学的深邃,又有时空错位的现代意境,是海派文化精神在当代的鲜活诠释。”

面对当下艺术界的商业化冲击,俞晓夫给青年艺术家的建议朴素却深刻:“眼光一定要放远,不要急功近利。尤其是在这个浮躁的时代,最好能够静得下心来。”他以自身经历为例:“年轻时自学文学的经历,让我明白艺术创作不能仅靠技巧,更需要思想的滋养。”在宁波美术馆的开幕式上,他既呼吁老画家“跟上时代节奏,不被潮流抛弃”,也希望年轻人“在创新中坚守人文根基”。这种代际对话的开放姿态,恰似他画布上历史与现实的交融——当油彩遇见人文,画笔便成为丈量精神世界的标尺,在时光长河中勾勒出永不褪色的人文之光。

在宁波美术馆的展厅里,俞晓夫的作品构建了一个超越时空的人文剧场。从弄堂里的粉笔少年到海派艺术的旗帜性人物,俞晓夫用几十载的创作证明:真正的艺术,永远生长在历史与现实的交汇处,生长在技巧与思想的结合部,生长在地域文化与人类基因的共鸣中。当他在画布上肆意挥洒油彩时,实则在编织一张横跨中西、纵贯古今的人文图谱,而观众则可透过油彩的层叠,触摸这位海派大家留给时代的精神密码。

(图片由宁波美术馆提供)