汤丹文

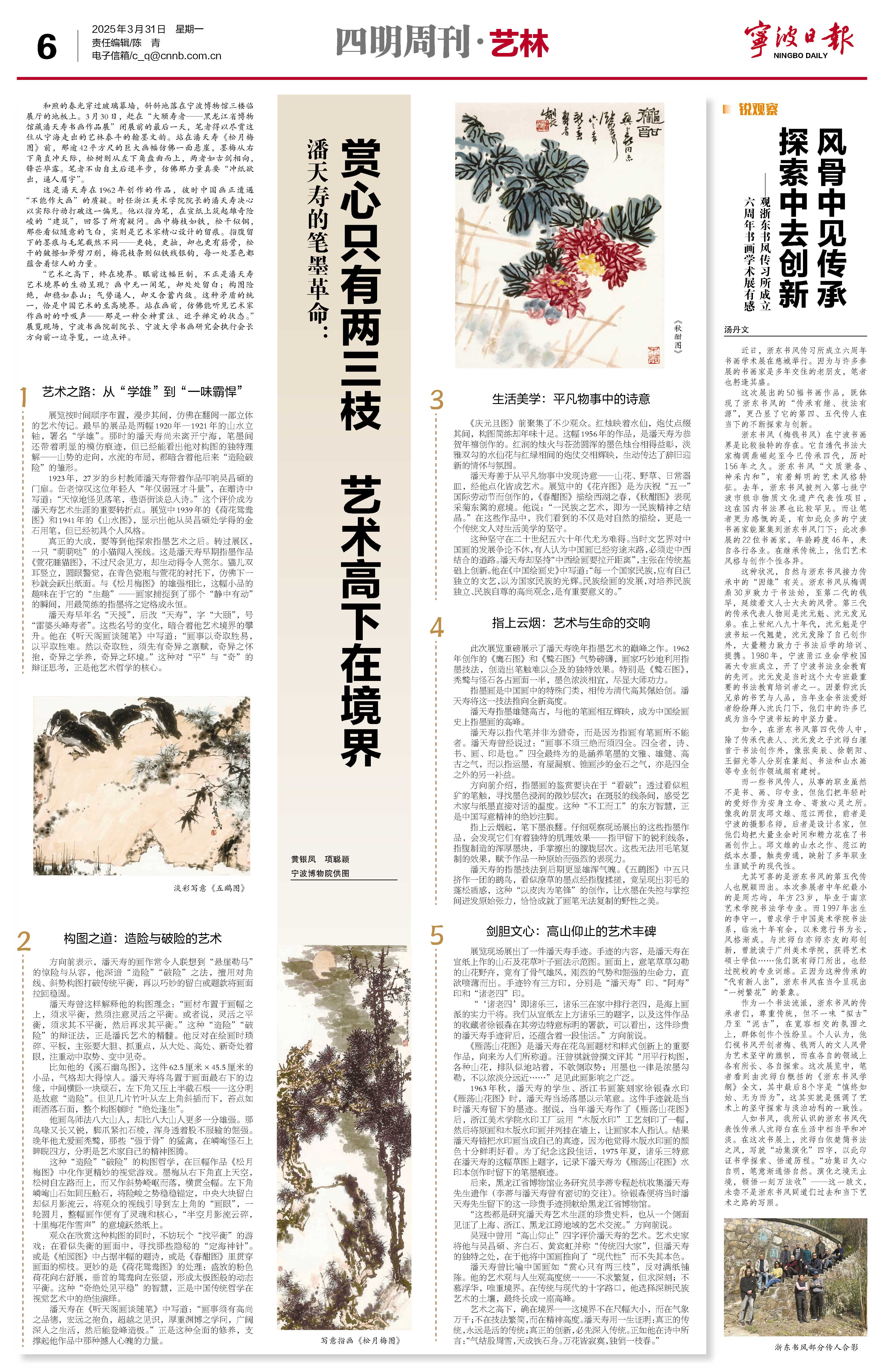

近日,浙东书风传习所成立六周年书画学术展在慈城举行。因为与许多参展的书画家是多年交往的老朋友,笔者也躬逢其盛。

这次展出的50幅书画作品,既体现了浙东书风的“传承有绪、技法有源”,更凸显了它的第四、五代传人在当下的不断探索与创新。

浙东书风(梅钱书风)在宁波书画界是比较独特的存在。它自清代书法大家梅调鼎崛起至今已传承四代,历时156年之久。浙东书风“文质兼备、神采内和”,有着鲜明的艺术风格特征。去年,浙东书风被列入第七批宁波市级非物质文化遗产代表性项目,这在国内书法界也比较罕见。而让笔者更为感慨的是,有如此众多的宁波书画家能聚集到浙东书风门下:此次参展的22位书画家,年龄跨度46年,来自各行各业。在继承传统上,他们艺术风格与创作个性各异。

这种状况,自然与浙东书风接力传承中的“因缘”有关。浙东书风从梅调鼎30岁致力于书法始,至第二代的钱罕,延续着文人士大夫的风骨。第三代的传承代表人物则是沈元魁、沈元发兄弟。在上世纪八九十年代,沈元魁是宁波书坛一代翘楚,沈元发除了自己创作外,大量精力致力于书法后学的培训、提携。1980年,宁波甬江业余学校国画大专班成立,开了宁波书法业余教育的先河。沈元发是当时这个大专班最重要的书法教育培训者之一。因景仰沈氏兄弟的书艺与人品,当年业余书法爱好者纷纷拜入沈氏门下,他们中的许多已成为当今宁波书坛的中坚力量。

如今,在浙东书风第四代传人中,除了传承代表人、沈元发之子沈师白埋首于书法创作外,像张奕辰、徐朝阳、王韶光等人分别在篆刻、书法和山水画等专业创作领域颇有建树。

而一些书风传人,从事的职业虽然不是书、画、印专业,但他们把年轻时的爱好作为安身立命、寄放心灵之所。像我的朋友邱文雄、范江两位,前者是宁波的摄影名师,后者是设计名家,但他们均把大量业余时间和精力花在了书画创作上。邱文雄的山水之作、范江的纸本水墨,触类旁通,映射了多年职业生涯赋予的现代性。

尤其可喜的是浙东书风的第五代传人也脱颖而出。本次参展者中年纪最小的是周芯屿,年方23岁,毕业于南京艺术学院书法学专业。而1997年出生的李守一,曾求学于中国美术学院书法系,临池十年有余,以米意行书为长,风格渐成。与沈师白亦师亦友的郑创新,曾就读于广州美术学院,获得艺术硕士学位……他们既有师门所出,也经过院校的专业训练。正因为这种传承的“代有新人出”,浙东书风在当今呈现出“一树繁花”的景象。

作为一个书法流派,浙东书风的传承者们,尊重传统,但不一味“拟古”乃至“泥古”,在宽容相交的氛围之上,群体创作个性纷呈。个人认为,他们视书风开创者梅、钱两人的文人风骨为艺术坚守的旗帜,而在各自的领域上各有所长、各自探索。这次展览中,笔者看到由沈师白概括的《浙东书风学纲》全文,其中最后8个字是“慎终如始、无为而为”,这其实就是强调了艺术上的坚守探索与淡泊功利的一致性。

人如书风,我所认识的浙东书风代表性传承人沈师白在生活中相当平和冲淡。在这次书展上,沈师白依楚简书法之风,写就“功集演化”四字,以此印证书学探索、悟道历程。“功集日久心自明,笔意渐通悟自然。演化之境无止境,顿悟一刻万法收”——这一跋文,未尝不是浙东书风同道们过去和当下艺术之路的写照。