黄银凤 项聪颖

宁波博物院供图

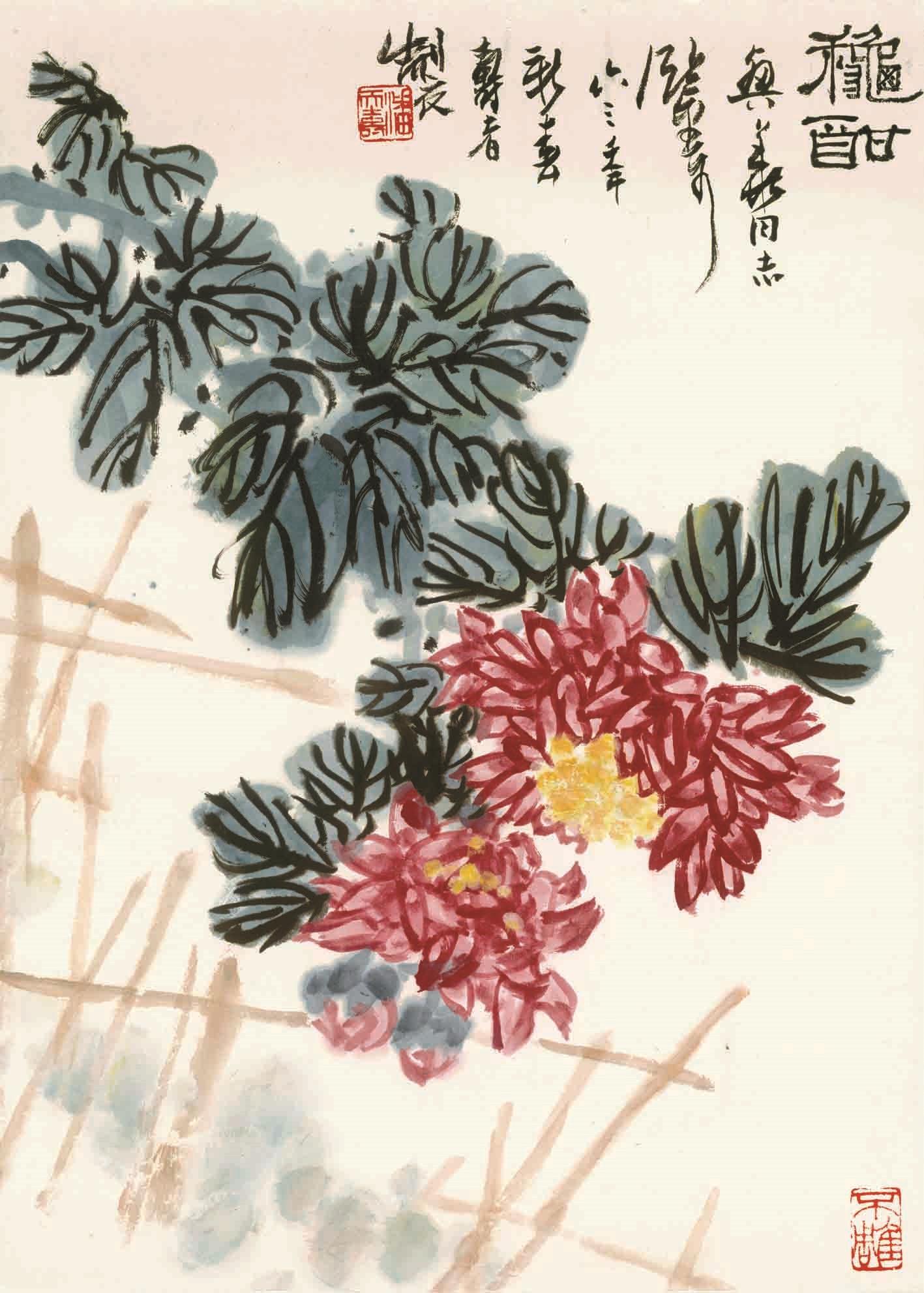

和煦的春光穿过玻璃幕墙,斜斜地落在宁波博物馆三楼临展厅的地板上。3月30日,赶在“大颐寿者——黑龙江省博物馆藏潘天寿书画作品展”闭展前的最后一天,笔者得以尽赏这位从宁海走出的艺林泰斗的翰墨文韵。站在潘天寿《松月梅图》前,那逾42平方尺的巨大画幅仿佛一面悬崖,墨梅从右下角直冲天际,松树则从左下角盘曲而上,两者如古剑相向,锋芒毕露。笔者不由自主后退半步,仿佛那力量真要“冲纸欲出,逼人眉宇”。

这是潘天寿在1962年创作的作品,彼时中国画正遭遇“不能作大画”的质疑。时任浙江美术学院院长的潘天寿决心以实际行动打破这一偏见。他以指为笔,在宣纸上筑起雄奇险峻的“建筑”,回答了所有疑问。画中梅枝如铁,松干似铜,那些看似随意的飞白,实则是艺术家精心设计的留痕。指腹留下的墨痕与毛笔截然不同——更钝,更拙,却也更有筋骨,松干的皴擦如斧劈刀削,梅花枝条则似铁线银钩,每一处墨色都蕴含着惊人的力量。

“艺术之高下,终在境界。眼前这幅巨制,不正是潘天寿艺术境界的生动呈现?画中无一闲笔,却处处留白;构图险绝,却稳如泰山;气势逼人,却又含蓄内敛。这种矛盾的统一,恰是中国艺术的至高境界。站在画前,仿佛能听见艺术家作画时的呼吸声——那是一种全神贯注、近乎禅定的状态。”展览现场,宁波书画院副院长、宁波大学书画研究会执行会长方向前一边导览,一边点评。

艺术之路:从“学雄”到“一味霸悍”

展览按时间顺序布置,漫步其间,仿佛在翻阅一部立体的艺术传记。最早的展品是两幅1920年—1921年的山水立轴,署名“学雄”。那时的潘天寿尚未离开宁海,笔墨间还带着明显的模仿痕迹,但已经能看出他对构图的独特理解——山势的走向,水流的布局,都暗含着他后来“造险破险”的雏形。

1923年,27岁的乡村教师潘天寿带着作品叩响吴昌硕的门扉。缶老惊叹这位年轻人“年仅弱冠才斗量”,在赠诗中写道:“天惊地怪见落笔,巷语街谈总入诗。”这个评价成为潘天寿艺术生涯的重要转折点。展览中1939年的《荷花鸳鸯图》和1941年的《山水图》,显示出他从吴昌硕处学得的金石用笔,但已经初具个人风格。

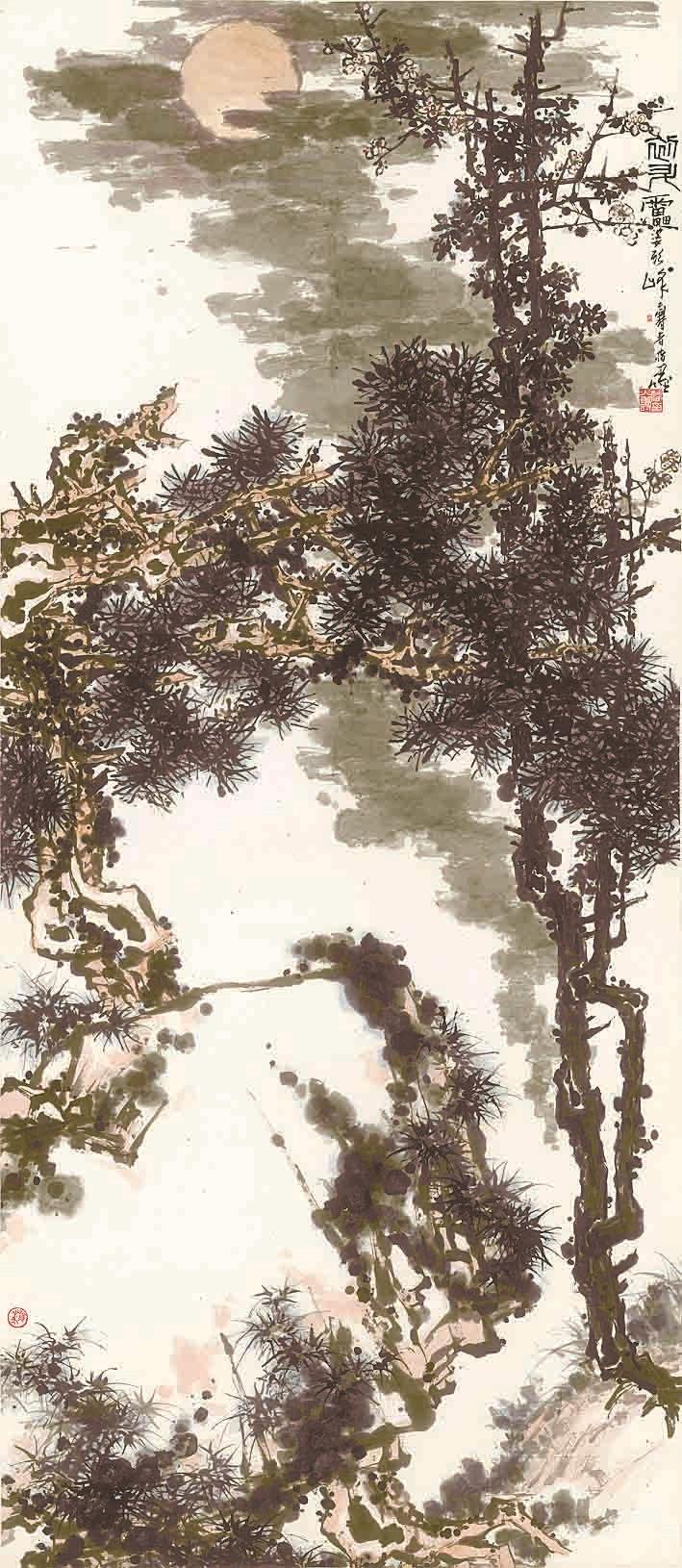

真正的大成,要等到他探索指墨艺术之后。转过展区,一只“萌萌哒”的小猫闯入视线。这是潘天寿早期指墨作品《萱花睡猫图》,不过尺余见方,却生动得令人莞尔。猫儿双耳竖立,圆眼警觉,在青色瓷瓶与萱花的衬托下,仿佛下一秒就会跃出纸面。与《松月梅图》的雄强相比,这幅小品的趣味在于它的“生趣”——画家捕捉到了那个“静中有动”的瞬间,用最简练的指墨将之定格成永恒。

潘天寿早年名“天授”,后改“天寿”,字“大颐”,号“雷婆头峰寿者”。这些名号的变化,暗合着他艺术境界的攀升。他在《听天阁画谈随笔》中写道:“画事以奇取胜易,以平取胜难。然以奇取胜,须先有奇异之禀赋,奇异之怀抱,奇异之学养,奇异之环境。”这种对“平”与“奇”的辩证思考,正是他艺术哲学的核心。

构图之道:造险与破险的艺术

方向前表示,潘天寿的画作常令人联想到“悬崖勒马”的惊险与从容,他深谙“造险”“破险”之法,擅用对角线、斜势构图打破传统平衡,再以巧妙的留白或题款将画面拉回稳固。

潘天寿曾这样解释他的构图理念:“画材布置于画幅之上,须求平衡,然须注意灵活之平衡。或者说,灵活之平衡,须求其不平衡,然后再求其平衡。”这种“造险”“破险”的辩证法,正是潘氏艺术的精髓。他反对在绘画时琐碎、平板,主张要大胆、抓重点,从大处、高处、新奇处着眼,注重动中取势、变中见奇。

比如他的《溪石幽鸟图》,这件62.5厘米×45.5厘米的小品,气格却大得惊人。潘天寿将鸟置于画面最右下的边缘,中间横卧一块顽石,左下角又压上半截石根——这分明是故意“造险”。但见几片竹叶从左上角斜插而下,苔点如雨洒落石面,整个构图顿时“绝处逢生”。

他画鸟师法八大山人,却比八大山人更多一分雄强。那鸟喙又长又锐,脚爪紧扣石棱,浑身透着股不服输的倔强。晚年他尤爱画秃鹫,那些“强于骨”的猛禽,在嶙峋怪石上睥睨四方,分明是艺术家自己的精神图腾。

这种“造险”“破险”的构图哲学,在巨幅作品《松月梅图》中化作更精妙的视觉游戏。墨梅从右下角直上天空,松树自左路而上,而又作斜势崎岖而落,横贯全幅。左下角嶙峋山石如同压舱石,将险峻之势稳稳锚定,中央大块留白却似月影流云,将观众的视线引导到左上角的“画眼”,一轮圆月,整幅画作便有了灵魂和核心,“半空月影流云碎,十里梅花作雪声”的意境跃然纸上。

观众在欣赏这种构图的同时,不妨玩个“找平衡”的游戏:在看似失衡的画面中,寻找那些隐秘的“定海神针”。或是《柏园图》中占据半幅的题诗,或是《春酣图》里贯穿画面的柳枝。更妙的是《荷花鸳鸯图》的处理:盛放的粉色荷花向右舒展,垂首的鸳鸯向左张望,形成太极图般的动态平衡。这种“奇绝处见平稳”的智慧,正是中国传统哲学在视觉艺术中的绝佳演绎。

潘天寿在《听天阁画谈随笔》中写道:“画事须有高尚之品德,宏远之抱负,超越之见识,厚重渊博之学问,广阔深入之生活,然后能登峰造极。”正是这种全面的修养,支撑起他作品中那种撼人心魄的力量。

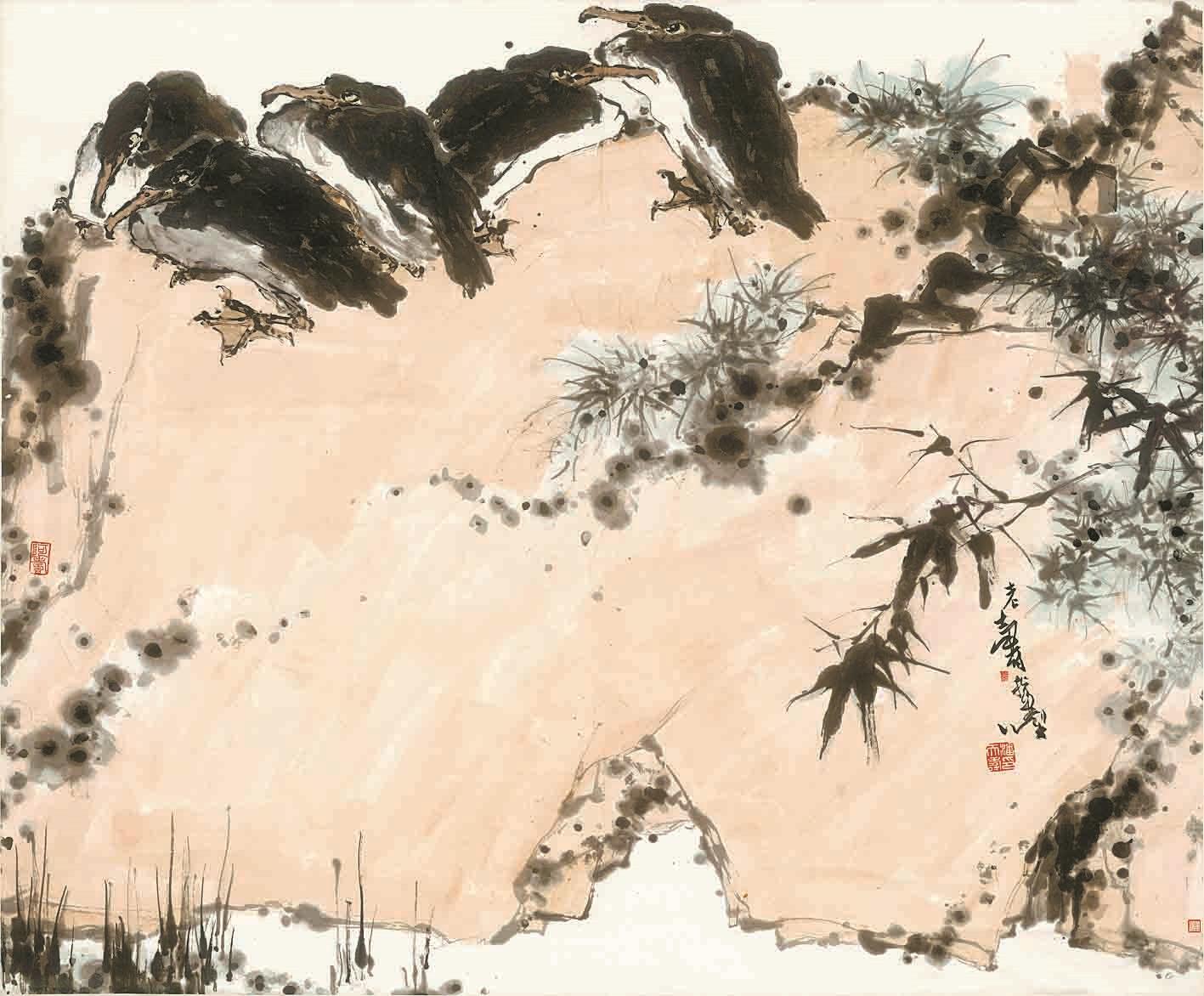

生活美学:平凡物事中的诗意

《庆元旦图》前聚集了不少观众。红烛映着水仙,炮仗点缀其间,构图简练却年味十足。这幅1956年的作品,是潘天寿为恭贺年禧创作的。红润的烛火与苍劲圆浑的墨色烛台相得益彰,淡雅双勾的水仙花与红绿相间的炮仗交相辉映,生动传达了辞旧迎新的情怀与氛围。

潘天寿善于从平凡物事中发现诗意——山花、野草、日常器皿,经他点化皆成艺术。展览中的《花卉图》是为庆祝“五一”国际劳动节而创作的,《春酣图》描绘西湖之春,《秋酣图》表现采菊东篱的意境。他说:“一民族之艺术,即为一民族精神之结晶。”在这些作品中,我们看到的不仅是对自然的描绘,更是一个传统文人对生活美学的坚守。

这种坚守在二十世纪五六十年代尤为难得。当时文艺界对中国画的发展争论不休,有人认为中国画已经穷途末路,必须走中西结合的道路。潘天寿却坚持“中西绘画要拉开距离”,主张在传统基础上创新。他在《中国绘画史》中写道:“每一个国家民族,应有自己独立的文艺,以为国家民族的光辉。民族绘画的发展,对培养民族独立、民族自尊的高尚观念,是有重要意义的。”

指上云烟:艺术与生命的交响

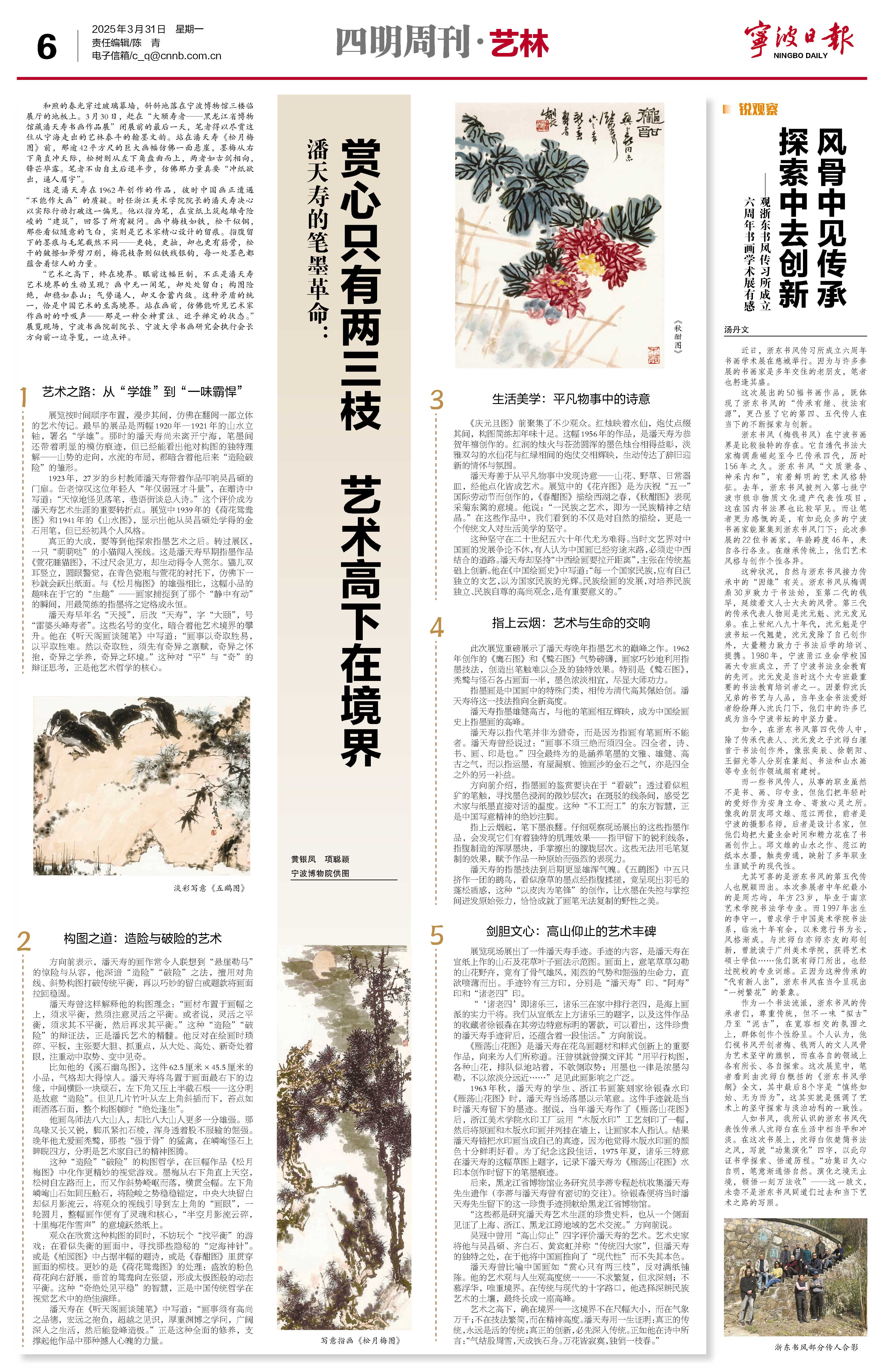

此次展览重磅展示了潘天寿晚年指墨艺术的巅峰之作。1962年创作的《鹰石图》和《鹫石图》气势磅礴,画家巧妙地利用指墨技法,创造出笔触难以企及的独特效果。特别是《鹫石图》,秃鹫与怪石各占画面一半,墨色浓淡相宜,尽显大师功力。

指墨画是中国画中的特殊门类,相传为清代高其佩始创。潘天寿将这一技法推向全新高度。

潘天寿指墨雄健高古,与他的笔画相互辉映,成为中国绘画史上指墨画的高峰。

潘天寿以指代笔并非为猎奇,而是因为指画有笔画所不能者。潘天寿曾经说过:“画事不须三绝而须四全。四全者,诗、书、画、印是也。”四全最终为的是涵养笔墨的文雅、雄健、高古之气,而以指运墨,有屋漏痕、锥画沙的金石之气,亦是四全之外的另一补益。

方向前介绍,指墨画的鉴赏要诀在于“看破”:透过看似粗犷的笔触,寻找墨色浸润的微妙层次;在斑驳的线条间,感受艺术家与纸墨直接对话的温度。这种“不工而工”的东方智慧,正是中国写意精神的绝妙注脚。

指上云烟起,笔下墨浪翻。仔细观察现场展出的这些指墨作品,会发现它们有着独特的肌理效果——指甲留下的锐利线条,指腹制造的浑厚墨块,手掌擦出的朦胧层次。这些无法用毛笔复制的效果,赋予作品一种原始而强烈的表现力。

潘天寿的指墨技法到后期更显雄浑气魄。《五鹚图》中五只挤作一团的鹚鸟,看似潦草的墨点经指腹揉搓,竟呈现出羽毛的蓬松质感,这种“以皮肉为笔锋”的创作,让水墨在失控与掌控间迸发原始张力,恰恰成就了画笔无法复制的野性之美。

剑胆文心:高山仰止的艺术丰碑

展览现场展出了一件潘天寿手迹。手迹的内容,是潘天寿在宣纸上作的山石及花草叶子画法示范图。画面上,意笔草草勾勒的山花野卉,竟有了骨气雄风,刚烈的气势和倔强的生命力,直欲喷薄而出。手迹钤有三方印,分别是“潘天寿”印、“阿寿”印和“诸老四”印。

“‘诸老四’即诸乐三,诸乐三在家中排行老四,是海上画派的实力干将。我们从宣纸左上方诸乐三的题字,以及这件作品的收藏者徐银森在其旁边特意标明的署款,可以看出,这件珍贵的潘天寿手迹背后,还蕴含着一段佳话。”方向前说。

《雁荡山花图》是潘天寿在花鸟画题材和样式创新上的重要作品,向来为人们所称道。汪曾祺就曾撰文评其“用平行构图,各种山花,排队似地站着,不欹侧取势;用墨也一律是浓墨勾勒,不以浓淡分远近……”足见此画影响之广泛。

1963年秋,潘天寿的学生、浙江书画篆刻家徐银森水印《雁荡山花图》时,潘天寿当场落墨以示笔意。这件手迹就是当时潘天寿留下的墨迹。据说,当年潘天寿作了《雁荡山花图》后,浙江美术学院水印工厂运用“木版水印”工艺刻印了一幅,然后将原画和木版水印画并列挂在墙上,让画家本人指认。结果潘天寿错把水印画当成自己的真迹,因为他觉得木版水印画的颜色十分鲜明好看。为了纪念这段佳话,1975年夏,诸乐三特意在潘天寿的这幅草图上题字,记录下潘天寿为《雁荡山花图》水印本创作时留下的笔墨痕迹。

后来,黑龙江省博物馆业务研究员李蒂专程赴杭收集潘天寿先生遗作(李蒂与潘天寿曾有密切的交往)。徐银森便将当时潘天寿先生留下的这一珍贵手迹捐献给黑龙江省博物馆。

“这些都是研究潘天寿艺术生涯的珍贵史料,也从一个侧面见证了上海、浙江、黑龙江跨地域的艺术交流。”方向前说。

吴冠中曾用“高山仰止”四字评价潘天寿的艺术。艺术史家将他与吴昌硕、齐白石、黄宾虹并称“传统四大家”,但潘天寿的独特之处,在于他将中国画推向了“现代性”而不失其本色。

潘天寿曾比喻中国画如“赏心只有两三枝”,反对满纸铺陈。他的艺术观与人生观高度统一——不求繁复,但求深刻;不慕浮华,唯重境界。在传统与现代的十字路口,他选择深耕民族艺术的土壤,最终长成一座高峰。

艺术之高下,确在境界——这境界不在尺幅大小,而在气象万千;不在技法繁简,而在精神高度。潘天寿用一生证明:真正的传统,永远是活的传统;真正的创新,必先深入传统。正如他在诗中所言:“气结殷周雪,天成铁石身。万花皆寂寞,独俏一枝春。”