记者 石承承 袁先鸣 潘苗

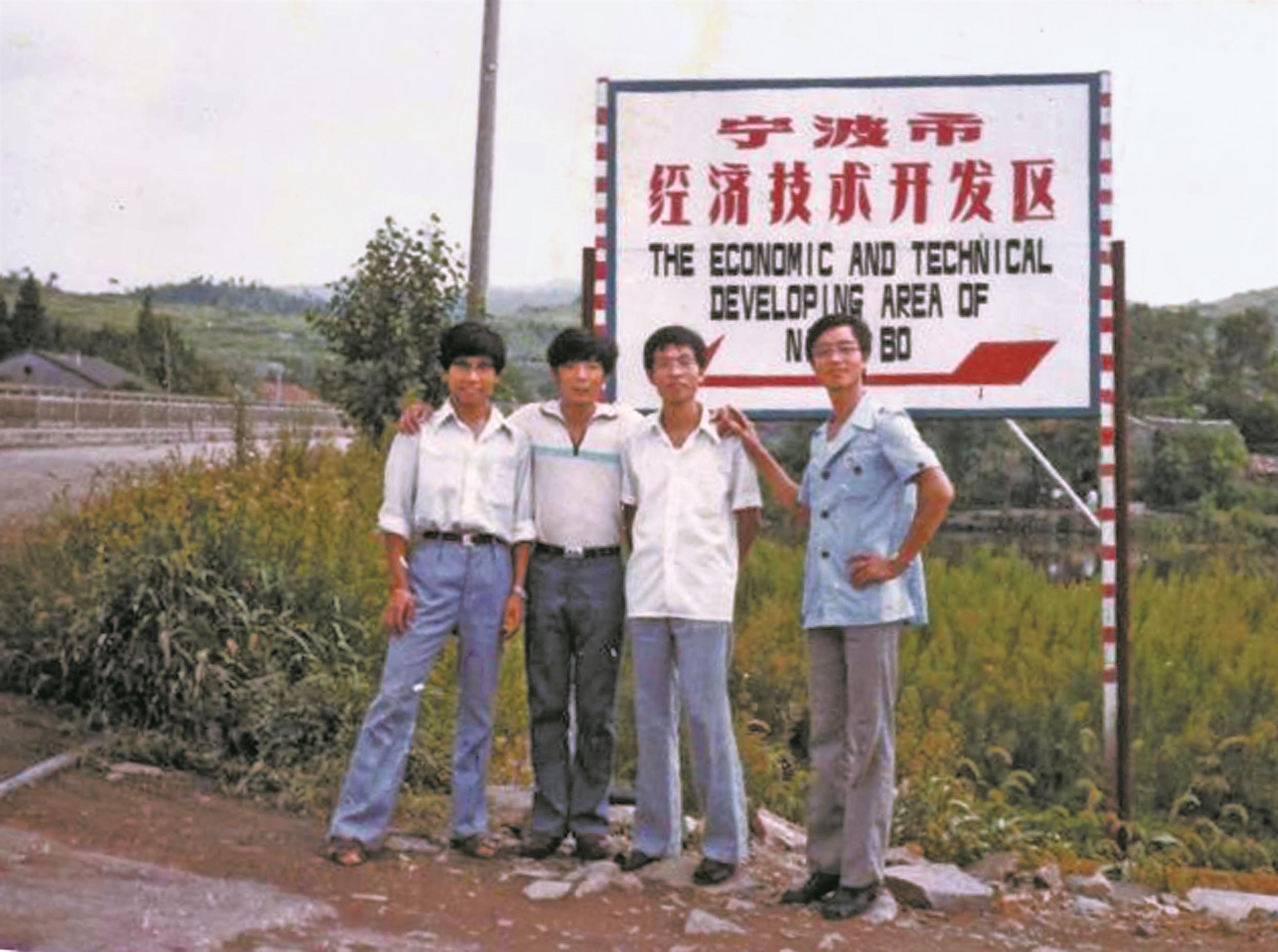

1984年5月4日,宁波被列为全国14个进一步对外开放的沿海城市之一。同年10月,国务院批准设立宁波经济技术开发区(以下简称“开发区”)。

伴随时代号角的吹响,宁波迎来大开放、大改革、大发展……

1985年夏天,广州外国语学院学生金一平做出了人生中最重要的决定:放弃分配的国家部委工作,骑车来到当时“一穷二白”的开发区,投身于沿海开放的“惊涛骇浪”。

时隔40年,金一平首次向记者完整细致地讲述了这一“闪耀时刻”,分享与时代同呼吸共命运、“并肩同行”的心路历程。

号角

1984年,在广州外国语学院日语系读大四的金一平随手翻开一份报纸,读到一篇关于宁波对外开放的报道。

“当时脑海中就冒出一个想法:我要到宁波去,我要投身于改革开放的伟大事业。”时隔40年,回忆起“如同被闪电击中”的那一瞬间,金一平仍心潮澎湃。

这是一个年轻人的心跳与一个时代脉搏的“同频共振”。

金一平的老家在金华东阳,当地人多地少,日子过得十分辛苦。考大学,是他们这代人跳出“农门”改变命运为数不多的选择之一。

大学期间,随着学识的增长、思想的碰撞,再加上学校毗邻日新月异的深圳经济特区,“特区速度”和“特区精神”如春风化雨,荡涤着包括金一平在内的一代年轻人的心。

金一平的想法在不知不觉中发生转变:摆脱贫苦生活这件事太“小”,如果有机会,或许自己可以成就更伟大的事业!

千里之外的宁波,也在等待这样一个机会。

新中国成立后的很长一段时间里,地处海防前哨、海外华侨较多的宁波,一直处于封闭状态。1984年5月,在党和国家领导人的关心支持下,在“宁波帮”人士的奔走疾呼下,宁波被列为全国14个进一步对外开放的沿海城市之一。

1984年10月,国务院正式批复《关于宁波市进一步对外开放规划的请示报告》,批准在小港兴办开发区。

同年10月,党的十二届三中全会确立了“对外开放”的基本国策。一个千载难逢的好机会摆在所有人面前……

启程

1985年夏天,大学毕业后的金一平揣着借来的60元钱,驮上单薄的行李,骑着自行车从广州出发了。

孟子曰,“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身”。当时年轻的金一平,希望通过这种“受苦”的方式来磨练心性。

脚下的路并不好走。他骑到温州时,不巧赶上暴风雨,一天只骑了四五十公里。等赶到宁波,已是半个月之后,而他也比出发前瘦了整整一圈。“到开发区的第一晚,我是在卫生所过的,挂了4瓶葡萄糖才缓过来。”

心里的“路”更不好走。当时大学毕业包分配,因为成绩优异,他本可以到国家部委工作,可他放弃“铁饭碗”,舍易求难。系主任得知后连连摇头:“你去国家部委是一块钢,你去宁波就是一块铁。”

“而今迈步从头越”的豪迈,纵然让人热血沸腾,可真要跨越“雄关漫道真如铁”的艰难险阻,又谈何容易?

金一平向往的“奋斗之地”,当时不过是占地面积仅3.9平方公里的“弹丸之地”——三面环山,一面临海;距离宁波市区18公里,没有直通的公路,要么从宁波到镇海后摆渡,抵达对岸再步行2.5公里;要么从宁波到大碶,再沿泥石小路翻山越岭绕到小港,来回一趟要两天,一天只有一班车。

与此同时,开发区该怎么搞,对当时的宁波来说,有满怀砥砺向前的雄心,却也备受“路在何方”的困扰。

一方面是“囊中羞涩”。开发区起步区1.3平方公里,按国家规定,可以借到1.4亿元专项开发资金,可要在荒野滩涂上“平地起高楼”,这些钱无疑是“杯水车薪”。金一平回忆,“光造江南公路就花去3000万元,还不包括征地拆迁、‘七通一平’等其他基础设施建设的花销”。

另一方面是缺企业和项目。“那时我们还年轻,天真地以为沿海开放就会有很多外国人来,结果连外国人的影子都没见到。”金一平说,“不仅没有外资,甚至连项目都没有”。

白天听着炸山平地的“隆隆”炮声,晚上伴着江心岛的“咕咕”蛙声,金一平有时也会怀疑自己的选择是否太过莽撞。

1985年底,金一平被派到北京“拉外资”。一开始摸不着门道,就自掏腰包买6角钱一包的“万宝路”作为“敲门砖”,到各部门去找宁波老乡。

直到遇见一位在领事馆工作的宁波老乡,金一平才知道,“拉外资”得找外贸部。“当时外贸部办了张小报,他们建议我去那边待着,说不定能听到什么信息,但同样收获寥寥。”

困难重重,但没人退缩。1986年8月,时任宁波市委书记葛洪升在开发区现场办公会上提出明确要求:开发区应该是全市的改革试点;开发区是新生事物,改革中要有创新精神。

金一平回忆,1987年,开发区管委会拉来中国五金矿产进出口总公司、中国机械进出口总公司两大国企“入股”,开发区占股50%,两家企业占股50%,实行联合开发。“以前只听说经济合作中有股份制,与政府合作也采用股份制方式,是史无前例头一遭。”

联合开发模式,不仅解决了钱的问题,还引来项目,这种模式后来被称为开发开放的“宁波模式”。

1988年,由阿联酋出资建设的宁波福瓦—卡迪拜工业有限公司在北仑成立,这是第一家落户北仑的外企;1989年,美国陶氏化学在开发区投资创办浙江太平洋化学有限公司,开创世界500强企业在宁波投资的先河……

加速

开发区真正“腾飞”要等到1992年。那一年,邓小平同志视察南方发表重要谈话,东方风来满眼春——

1992年,经国务院发文批复,开发区与北仑港工业区重点区域合并,区域面积扩大到29.6平方公里,统称为宁波经济技术开发区。同年11月,国务院批准设立宁波保税区。

1993年3月28日,宁波保税区第一期正式封关运作。保税区从获批到首期地块验收通过,前后不过百日,已有50余家注册企业,总投资近2亿美元。

统计数据显示,1992年到1996年,宁波经济技术开发区共批准项目443个,项目总投资37.8亿美元,合同利用外资31亿美元,实际利用外资7亿美元,比前七年分别增长3.6倍、15倍、20倍、26倍。

此时的金一平,早已摆脱最初的迷茫和犹豫,沉浸在“加速跑”的酣畅和喜悦中。他挑起了重建开发区商品经营基地的重担,短短一年吸引投资经营企业138家,12.5万平方米的基建项目进展迅速,旅游项目筹备也在有序推进……

那一年,金一平不过31岁。铆足劲、加油干……开发区为像他这样的年轻人创造了一方成就伟大事业的热土。

勇闯

在宁波沿海开放的进程中,改革始终是主旋律,大胆试、大胆闯,是一场场的接力赛。

1992年10月,党的十四大确定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。1993年11月,宁波被国家体改委确定为率先建立社会主义市场经济体制的全国综合配套改革试点城市。

相继成立的宁波经济技术开发区、宁波保税区、宁波大榭开发区,作为宁波率先建立社会主义市场经济体制试点的地区,全面争创体制新优势,自此迈上新征程。

也正是在1993年,金一平又做出一个大胆的决定:辞职下海!

“很多人不理解,干得挺好的,为什么要下海?”金一平再次把思绪拉回到那段激情燃烧的岁月,“感觉有更振奋人心的事可以做,就选择(从体制内)出来。”

和当年来宁波一样,这次“再出发”,金一平依然义无反顾!

如今,创业“稀松平常”,然而在当时,金一平却常常面临着自我的“灵魂拷问”:“我1983年入党,宣誓那一刻,觉得自己从今往后就是党的人,是要为共产主义奋斗的。辞职下海,感觉是为自己赚钱,有点不光彩。”

“后来一个朋友问我,下海后有没有依法纳税,有没有提供就业岗位,给员工发没发工资……如果都做到了,那同样是为社会作贡献,心理负担才减轻一些。”

如今一晃30年过去了,金一平的企业也在时代的“惊涛骇浪”中生存至今。

回首来时路,他坦言,无论是自己,还是宁波,都是时代的选择,凭借“敢饮头啖汤”的勇气,跨出观念破局、行动破界的一小步。

这一小步如逆水行舟,可只要勇敢迈出去,终将乘风破浪。