“亲爱的妈妈,我知道您为了这个家努力工作,真的很辛苦……”在余姚市姚江中学的报告厅里,一个平日里顽皮、好动的男生,埋头写下这句话时,眼泪打湿了信纸。

不远处,一个不善言辞的女孩手握水笔,写下了对远方外婆的思念:“每逢月圆,您总陪我看天说月亮的故事。您的声音伴着月光与蝉鸣,点亮了我无数个童年夏夜。”

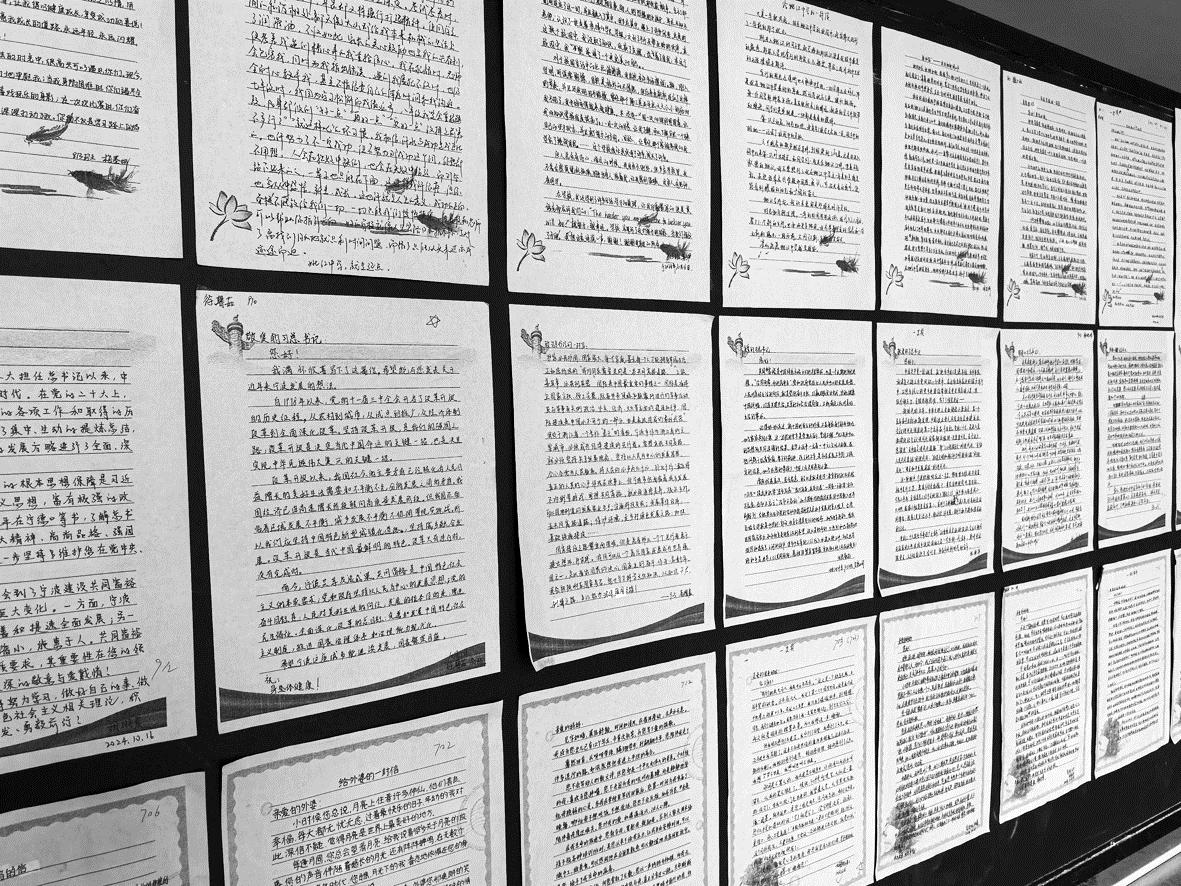

这些画面和文字,教师曹淑飞印象深刻。它们不是刻意编排的场景,而是该校“一封家书”德育课程里动人的瞬间。近日,这一坚持了7年的德育特色课程,成功获评2025年宁波市中小学德育创新案例。

□现代金报 | 甬派

记者 樊莹

A

把暖心的话写在信里,亲子间的心贴得更近了

这门德育课程,还得从2017年姚江中学刚建校时说起。

那时,该校的生源大多来自城乡接合部与农村,不少学生是“新余姚人”。家长们为了生计,每天忙于工作,没有太多时间陪伴孩子。

其实,孩子们心里藏着不少话。考试失利怕家长失望,和同学闹矛盾不知找谁倾诉……可每次看到爸爸妈妈拖着疲惫的身子回家,话在嘴边又咽了回去。“不是不想说,是怕给他们添负担。”有学生曾这样跟老师坦言。

正是看到孩子们有“说不出口”的心事,学校决定用最朴素的写家书的方式,为亲子沟通架起一座桥梁。

刚开始布置写一封家书的作业时,不少学生犯了难:平时连短信都很少发,现在要写一封长长的家书,写什么呀?为此,班主任老师便带着大家读《傅雷家书》等书本里的温情叮嘱,看红色家书中的家国担当,再引导大家聊一聊自己和家人的小故事。

慢慢的,孩子们有了写信的感觉。他们拿起笔,从“妈妈今天做的红烧肉很好吃”写到“我以后想考个好大学,让爸爸妈妈少辛苦点”,从“外婆讲的月亮故事我还记得”写到“您的循循善诱,让我成为更好的自己”。

作为项目负责人,曹淑飞是最早参与“一封家书”课程建设的老师。她还记得活动第一年,许多学生写完信后,把信纸小心翼翼地装进信封,带回家交给家长。小陈(化名)就是其中一个。他平时总因和同学闹矛盾、漏交作业等,让老师频繁联系家长,妈妈为此愁得睡不好。直到“一封家书”活动启动,小陈第一次认真写下对妈妈的心里话:“我知道您辛苦工作为我好,可我总惹您生气,很愧疚。”当这封信递到妈妈手里,她读着读着,眼眶一下就红了。

当晚,妈妈就给小陈写了封回信:“妈妈平时忙工作,没能好好陪你,还总怪你不懂事。以后我们有空多聊聊,你心里的事都能跟我说。”那天晚上,母子俩坐在一起聊了很久。

小丽(化名)则把思念写进了给外婆的信里。妈妈把信拍成照片发给远在老家的外婆,老人戴着老花镜,逐字逐句读了一遍又一遍,还录了一段语音:“我的乖囡囡,外婆天天想你!等暑假你回来,我们还坐在院子里看月亮、听故事。”后来女孩把外婆的语音存在手机里,睡前听一听那熟悉的乡音,像又回到了小时候外婆摇着蒲扇的夏夜。

B

从“情感交流”到“济世明志”,“一封家书”已成德育品牌

从最初的6个班、12个班,到如今的30多个班,随着生源覆盖面不断扩大,受益学生越来越多,“一封家书”也跳出了“给爸妈写封信”的简单框架,建设成为一套成熟的德育体系。

过去7年,该校围绕“一封家书”课程目标,结合校园文化与家书特色,构建起“三全三化”育人范式。课程团队深入研读《朱子家训》《颜氏家训》《傅雷家书》《梁启超家书》等经典书籍,还梳理了《红色家书》《家书中的百年史》等资料,深入拓展“家书”的内涵。

在此基础上,老师们还结合初中生的身心发展规律、德育发展目标及指南,遵循由浅入深、由简到繁的逻辑顺序,在“情感交流·尺素传情”“文化育德·修身正己”“文化立志·济世明志”三大主题下,设置“名人家书”“红色家书”“师长家书”三个单元,形成“个人—家庭—国家”的育人体系。

曹淑飞介绍,目前“一封家书”德育课程已开发了“师长篇”“学生篇”“亲子篇”三类篇目。其中,“学生篇”里饱含“想和爸妈多聊聊天”的学子心声,“亲子篇”藏着家长“愿你健康长大”的温柔期许,“师长篇”则是老师“要立大志、做小事”的悉心引导。三类书信覆盖了亲子教育、师生关系、家校共育等多个方面,还集合了师生、家长、社会机构甚至教育专家的力量,真正实现了“全员参与、全员育人”。

C

学校每一个重要时刻

都有“书信”出现

在课程实施中,家书时不时出现在姚江中学的每一个重要时刻。

贯穿初中三年的“四季八节”德育活动中,处处能看见家书的身影,如,开学典礼上,新生读着爸妈写的“别怕陌生,勇敢交朋友”;青春礼上,学生把对未来的期许写成信交给自己。就连学科嘉年华上,都有“家书分享演绎”环节;社会实践结束后,学生们也需要提笔给伟大祖国写信。

2025届毕业典礼上,一位女生写了封信给未来的自己。家长读完信后眼眶泛红,感慨道:“孩子长大了,懂得规划未来,也学会了感恩。”面对即将告别的母校,有学生感慨:“‘青霄有路终须到,金榜题名待日归’,母校是我逐梦、迈向成功的起点。”还有学生在信中写满对老师的不舍:“回首初中三年,我感激老师的耐心教导与无私关怀。他们用温暖的心照亮我前行的路,不仅教我知识,更教会我直面困难与挑战。”

为了让这门纸短情长的德育课程走得更远,近年来,学校利用数字化平台和工具,不仅在公众号上开了“一封家书”专栏,还在“知行堂”电子阅览室搭建平台,整合教育资源、分享优秀家书。学校还建立跨省、跨区域的“云家书”互通传播平台,让家书文化走出校园。如孩子们给远在四川省凉山州的小伙伴写信,余姚学生说“我们这里的杨梅熟了,下次寄给你”,对方回信写道“我们这里的大熊猫很可爱,欢迎你来玩”。书信成了两地学生友谊的纽带。

曹淑飞欣喜地说,以前总有学生抱怨“爸妈不理解我”,现在更多人会说“我跟妈妈写信聊了,她懂我了”。家长会上,不少家长拿着孩子的信说“原来他心里是这么想的”。如今,这门课程的家长、师生满意度达95%,不少曾经内向、自卑的“心困生”,在写信时打开了心扉,变得开朗又有目标。而老师也从“知识传授者”变成了“课程设计师”,在开发家书教学模块的过程中实现了专业成长。

“尽管现在沟通方式越来越多,但亲笔写下的字里,藏着不一样的温度。”姚江中学校长卢浩挺说,看着孩子们从“不会写”到“停不下笔”,从“不愿说”到“主动聊”,就知道这一课程建设非常有价值。接下来,学校会推进多学科融合教育实践,用好“书信”这一载体,把亲情、感恩和担当,一笔一画刻到孩子们心里。