近日,随着第二十八届中国(象山)开渔节的到来,整个石浦都沉浸在浓厚的节日氛围中,象山县石浦镇第一幼教集团也不例外。

“哇!运冰桥好高啊!”“快看!有冰块滑过去了!”“天气这么热,冰块会融化吗?”户外活动时间,老师带孩子们参观码头时,孩子们看到了运冰桥上的忙碌景象,七嘴八舌地议论着。

教师敏锐捕捉到这一教育契机,顺势开展了“护冰行动”这一项目活动。从确定“护冰计划”的探索主题,到前期调查和准备实验工具,再到分组开展实验,整个过程完全由孩子们主导,完成了一场颇具地域特色的探索活动。

□现代金报 | 甬派 记者 林桦

通讯员 俞益佳 黄瑜

A

运冰桥

是如何运行的?

儿童需要走出幼儿园对周边的自然社会环境进行感知、探索。这样的活动,在“行为课程”中称为考察行为。

考察现场,当那座庞大的运冰桥真实地映入孩子们眼帘时,兴奋与好奇的表情瞬间出现在他们的小脸上,孩子们的小脑袋里满是疑惑与好奇。

“这个桥是怎么把冰运到那么远的地方的呢?”“运冰链会不会断?冰块掉下来怎么办呢?”孩子们你一言我一语地发问。

通过询问现场的渔民叔叔,孩子们知道运冰桥凭借特殊的轨道设计和动力装置来确保冰块在运输过程中稳定前行,而运冰链采用高强度材料制作而成,具备出色的耐磨性和承载力。

这次考察,在孩子们心中种下了好奇的种子,他们的探索欲望正在悄悄萌发。

有家长表示,以前不太喜欢搭积木的儿子回家后立马用积木认真复刻运冰桥,展现出了丰富的想象力和创造力;也有当渔民的爸爸发现,日常跟自己关系不太亲密的女儿竟然主动关心起了老爸的工作,还想到渔船上去一探究竟。

园长张银雪表示,孩子们的考察走出了幼儿园,把活动场所转移到渔港的各个码头,他们有机会在“真实场景”中与渔民和其他渔业工作者进行交流与互动,了解他们的工作内容,亲身体验民俗节日的氛围,唤醒对家乡传统文化的热爱。

B

怎样才能让冰融化得更慢?

只要能够让幼儿实际行动的,都应该让他们去行动。“行为”的本质就是在思维参与下多感官地与环境相互作用,这是幼儿成长的基本途径,也是“行为课程”展开的基本线索。在石浦镇第一幼教集团,孩子们可以在班级的任意角落,使用各种材料充分开展“工作”。

回到幼儿园,孩子们回忆着考察过程,不禁产生了新的疑问:“夏天天气这么热,运冰桥上的冰会不会很快就融化了呢?我们能不能想办法让冰融化得慢一点呢?”这个问题引发了孩子们的热烈讨论。

“凡是能行动的,都让他们经历。孩子们有想法和愿望,就要支持他们,教师要观察、记录孩子们的行为,做好支持者和引导者。”大三班教师陈梅梅说,活动进行过程中,教师需观察、识别“可探究的兴趣点”,完成课程从兴趣捕捉到思维规划的初步架构。

“我看过《长安的荔枝》,把它包起来就能提升保鲜效果。我们可以把冰包起来试试!”孩子们积极行动起来,收集了大量信息并开展实验。

“生活即课程,我们会关注孩子们在日常生活中的突发奇想,追随他们的兴趣点开展研究,使孩子们在生活情境中愉快学习,进而提升多种能力。”张银雪说。

C

藏在“试错”中的成长课

经验是课程的归宿,孩子们只有在亲身实践和不断试错中才能重构经验。成人应允许和支持儿童不断试错,因为试错是儿童学习的重要方式,能触发他们反思,能让他们带着反思精神和意志去行动,符合张雪门先生“在劳力上劳心”的理念。

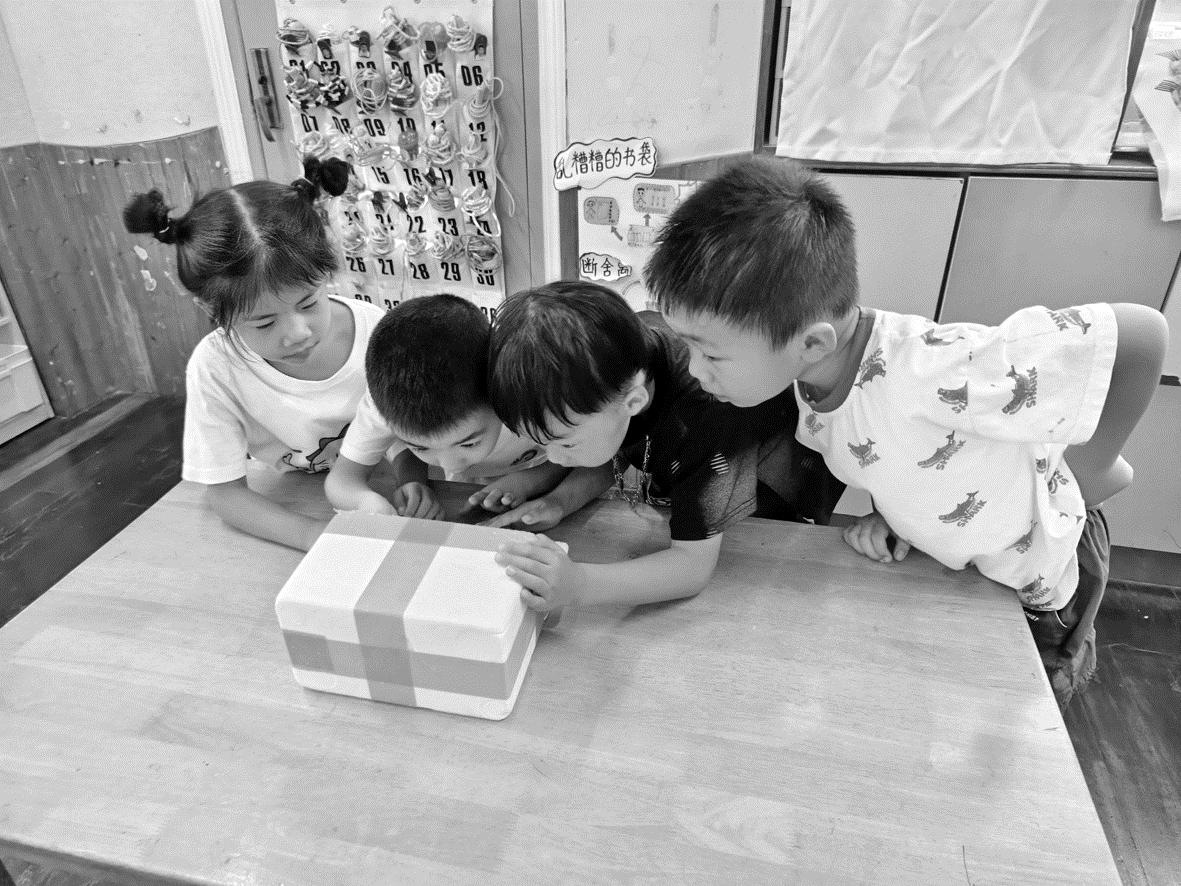

为了探究怎样“护冰”更有效,孩子们进行了分组实验。他们用被子、毛巾、小风扇、泡沫箱等各种材料,按照实验计划,全神贯注地观察着冰块的变化,并不时地记录着自己的发现。

“我们的冰块过了好久才融化了一点点,保温箱真的太有用啦!”“我们用了保温箱加毛巾双重保护的方法,冰块融化得最慢,看来这个方法是最棒的!”孩子们纷纷兴奋地喊着。而风扇组的孩子们显然有些失落,因为他们的冰块融化得最快,他们猜测:“可能是风把热气都吹到冰块上了,所以冰块反而融化得更快了。”

失败肉眼可见,真正做到接受失败不是件容易事,需要不断调整,以积极心态接纳失败。在交流分享中,教师和孩子们一起分析了不同方法让冰融化速度变慢或变快的原因。原来,毛巾、棉被和保温箱等材料具有良好的隔热性能,可以阻止外界的热量传递到冰块上;而风扇吹出的风会加速空气流动,使冰块周围的热量更快地散发出去,从而加快冰块的融化速度。

“‘孩子如鱼,教育似水’,我们是这么说的,也是这么做的。让孩子们成为合作创想、勇敢乐观的现代石浦娃,更是我们为之努力奋斗的教育理想。”张银雪表示,在充分挖掘家乡资源的基础上,幼儿园将本土文化、自然元素转化为幼儿可探、可感的课程素材,将儿童适应未来要具备的经验和能力充分考虑在内,最大程度地发挥他们自身的主动性和创造性,相信这样的教育理念能够为孩子们的全面发展奠定坚实的基础。