新学期,总是伴随着各类新话题。从幼儿园里的哭声和笑声,一年级小萌新的各种小状况,到大学新生的离家远行,都牵动着家长的心。这一次,记者把镜头对准了特殊教育学校的师生们,因为对他们来说,每一天都是全新的挑战。

新学期伊始,记者走进特殊教育学校的校园,这里的课后服务、校—家—社协同育人,以及送教上门等,是不同于普通中小学的另一种课堂。

□现代金报 | 甬派 记者 王伟 林桦 通讯员 李静 郁葱葱 王铭

A

课后大活动

运动不仅是锻炼,更是疗愈

9月15日16:20,一阵雨下过,天气变凉爽些了,宁波市特殊教育中心学校的操场上,同学们正做着热身运动。

“大家排好队,我们接下来要慢跑一圈。”体育老师指挥着大家。

每周周一到周四16:20-16:50,是该校的课后大活动时间,寄宿生以及家长有事不能及时来接的孩子,都可以参加。

“我们学校近半数学生住宿,涵盖了听障、视障大部分学生,解决了相当一部分家庭的接送问题。”学校相关负责人介绍。

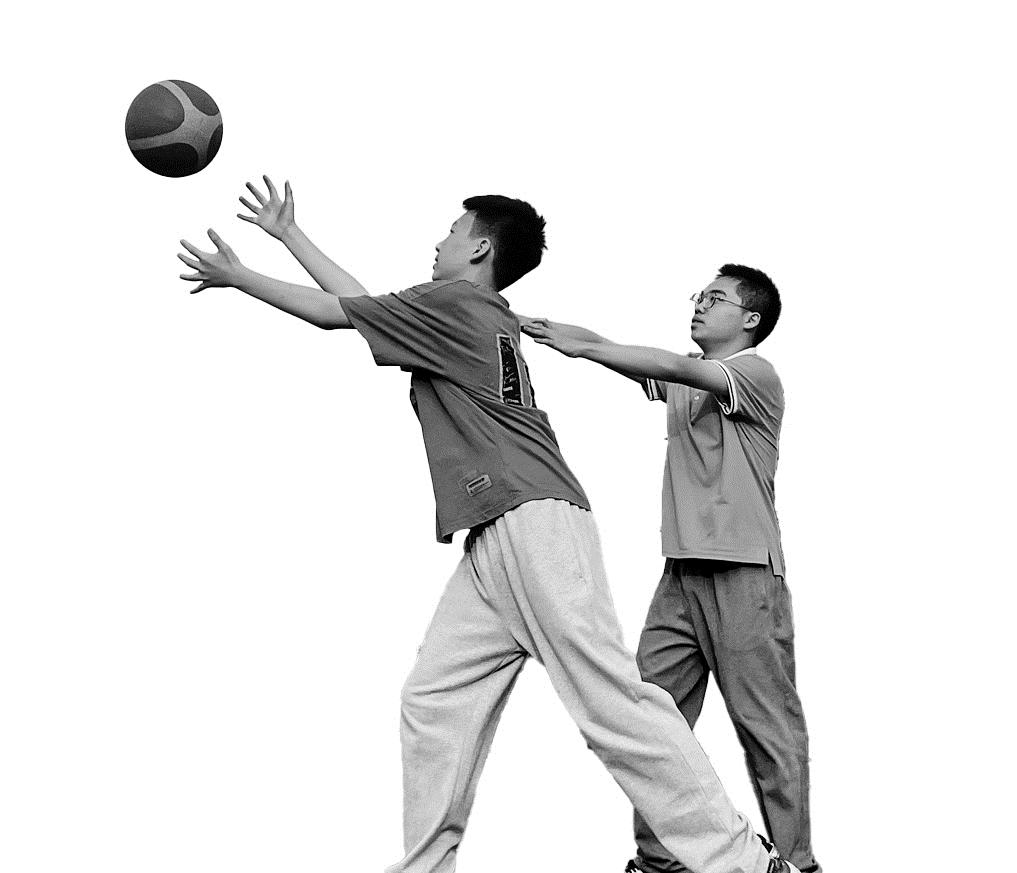

慢跑一圈,相当于热身运动,之后,同学们在老师带领下开始身体素质练习和自由活动。蹲跳、往返跑、打篮球、踢足球……虽然大家的动作不是很流畅,但每个人都神情专注地投入运动。

在操场一角,两名女生吸引了记者的目光,她们正一遍遍地练习飞盘。学校老师告诉记者,这两名女生本学期刚从新疆远道而来,和她俩一起来校的,共有10人,都是听障学生,新学期入读高二,学的是面点专业。他们将在宁波特殊教育中心学校学习2年,然后升入浙江省特殊教育职业学院。“这种跨区域‘1+2+2’的合作模式,是特教领域的一种创新。因为来宁波时间不长,同学们还在适应新环境。目前看来,他们在运动中的表现很不错。”

“运动对他们而言,不仅是锻炼,更是疗愈。”在象山县培智学校,运动也是学生课后时间的内容之一。校长王俊龙以这句话开头,给记者讲了学生小陆(化名)的故事。

这是一个孤独症孩子,不大能适应家以外的环境,刚住校时极度焦虑,整夜睡不着。开始运动后,他睡得好一些了,但情况并没有真正缓解。有一天,王俊龙带着他到鹅卵石上光脚走路,走了30分钟,当晚,他的睡眠好了很多。从那以后,运动成为他每一天的期待,他也逐渐睡得踏实,慢慢适应了集体生活。

在“知觉—动作”花园做康复训练、动作游戏,在小树林间穿梭……象山县培智学校的校园里,有多个活动区(角)供学生课后活动。每隔一天,学校还会安排篮球特色活动。

B

学会刷牙、梳头……

“生活自理”是住宿生的必修课

作为象山唯一的特殊教育学校,象山县培智学校的招生范围北起贤庠镇、南至高塘岛乡,最远的一个孩子,家离学校80多公里。因此,学校有学生宿舍,配备了值周老师、保育员和校医,全力打造孩子们的“第二个家”,以解决家长接送难的问题。无论孩子是智力障碍,还是孤独症,只要身体状况允许,均可申请住宿。目前,该校154个中小学生中有87个寄宿生。

让这些特殊孩子真正适应集体生活,并不是一件容易的事。

“最难的是生活自理问题。”学校党支部书记吴素芬坦言,如果一个保育员要同时照顾十个不能生活自理的孩子,穿衣、吃饭、如厕全都需要协助,那几乎是不可能完成的任务。

也因此,“生活自理”成了这里每一个住宿生放学后的一门“必修课”。每天下午放学至晚餐这段时间,都是技能训练时间,同学们有的练穿衣、洗脸等自理技能,有的学扫地、擦桌等劳动技能,职高班的学生还学习烹饪、藤编等职业技能。

“王老师再见!”六年级的小妮(化名)在校门口练习扫地时,会热情地和每一位路过的老师打招呼,甚至还会主动指导同学,“这里有垃圾,快来一起扫掉。”谁能想到,两年前刚从普通学校转学过来时,她连自己梳头发都不会。

根据象山县培智学校自编的《生活自理能力成长册》,班主任和保育员为小妮量身定制了阶段性目标:先学习刷牙、梳头,再学习叠被、洗袜子。“每一项技能反复学、持续练,一个月攻一个难关,孩子总会进步的。”保育员张云娅说。

一点一滴,见证改变。如今,上六年级的小妮已掌握了十余项技能,基本实现了生活自理。她的每月技能掌握情况和同学们一起张贴在宿舍门口,持续激励着她自己与其他同学。

在宁波特珠教育中心学校,面对住宿生中需要特殊关注的学生,老师们同样操碎了心。学校德育处杜老师告诉记者,学校面对不同的特殊孩子制定了专项安排:对独立生活能力较弱的,如不会整理床铺、不懂合理安排洗漱时间、情绪行为明显等孩子,学校安排生活老师“一对一”帮扶,每天利用洗漱整理时间,手把手教学生整理床铺、收纳物品。同时每周开展一次“住宿生活适应课”,通过各种方式,帮助学生缓解情绪问题,学习宿舍生活技巧,以达到“三生教育”中的生活课程学习效果。对一些有慢性病的学生,校医会建立专属特殊体质档案,记录学生各种身体状况;生活老师每天定时观察学生,同时与校医保持实时沟通。

C

晚间社团

让学生逐步提升

体育运动、生活自理课之外,不同的特殊教育学校,在课后时间还有不同的课程内容安排。

9月15日18:00,宁海县培智学校的巧手社团准时开课。12名同学在老师带领下,开启了一段充满趣味的动手之旅——学习制作香甜美味的蛋挞。为了让孩子们能够理解步骤并顺利操作,社团课的杨老师一边示范,一边耐心讲解每个动作的要领,把整个流程拆解成一个个简单的小任务。

学习过程中,老师珍视学生的每一个微小进步、每一句简短表达。无论是学生成功把蛋液倒入挞皮,努力搅拌混合液体的尝试,还是仔细模仿老师手势,或发出一个表示“好了”“香”的音节,老师都会用温暖的笑容和肯定的话语进行鼓励,如“蛋液倒得真稳当”等。有时候,老师还会用热情的掌声以示鼓励。当金黄的蛋挞出炉,浓郁的蛋奶香弥漫在教室中,学生们小心翼翼地拿起自己制作的蛋挞,脸上的笑容会感染所有人。

宁海县培智学校是一所寄宿制学校,办学已有15年。为了丰富学生们的课后生活,学校开展晚间社团活动,包括悦读社团、体康社团、巧手社团等。

悦读社团以绘本阅读、故事分享为主,为的是激发学生的语言表达能力;体康社团结合学生身心特点设计趣味性体康项目,增强学生身体协调能力;巧手社团则通过折纸、拼图、手工制作等活动,锻炼学生动手操作能力。

课后服务、住宿管理、系统的生活训练与体育活动……在学校日复一日、年复一年的训练之下,特需学生的自理能力、体能水平和社会适应能力得以逐步提升。这个过程,离不开学校老师的精心付出,也离不开校家社的协力合作。