【摘 要】本文以“萤火虫班”积分兑换活动为案例,探讨如何通过真实情境中的实践经历促进幼儿核心素养的生成。研究发现,幼儿在自主设计积分规则、参与兑换决策、践行责任行为的过程中,不仅培养了规则意识、问题解决能力和社会情感技能,更实现了由知识向素养的转化,为素养导向的幼儿园课程设计提供了实践范本。

素养生成的教育逻辑

与“萤火虫币”的实践契机

当前教育改革强调“化知识为素养”,而素养生成的关键在于实践经历。幼儿阶段的核心素养如责任意识、合作能力、创造性思维,需通过真实情境中的体验与反思逐步形成。

在“萤火虫班”的带班教学中,我抓住幼儿对值日生制度消极态度的教育契机,以“积分兑换”为项目载体,引导幼儿从被动接受规则转向主动建构规则。这一过程充分体现了主体性、实践性、情境性的素养生成路径。

实践经历的设计:

从问题到行动的素养生成链条

1.立足真实问题,激发主体参与

在一次离园谈话过程中,有小朋友“吐槽”说:“今天的小当家打扫卫生太糟糕了,桌子上都是没擦干的水!”这引起了其他小朋友的共鸣,他们七嘴八舌地对当天的值日生提出了看法。老师也发现了近段时间小当家们不积极、缺乏热情的工作现象,于是引导小朋友们讨论“为什么小当家们不爱打扫卫生了呢”。

“因为小当家工作太累了。”“因为一直做这些事情很无聊。”“没有奖励,大家都不愿意做了。”一听到“奖励”这个词,小朋友们马上兴奋了起来,“我想要奖励!”“我也想要奖励!”

“我们班不是有奖励吗?贴贴纸就是奖励!”我把讨论引向深入。“贴贴纸是给小班弟弟妹妹的,我才不喜欢呢。”“贴贴纸没什么用,一下子就没粘性了。”孩子们说。于是我又问:“那你们想要什么奖励呢?”

“我想要礼物!”“要是有各种各样的礼物就好了。”“我学跳舞的地方有礼物,但是要用积分去兑换。”“积分”这个词一提出,引起了孩子们的热议,什么是积分呢?有过“积分”经验的瑄瑄和小乐进行了分享,瑄瑄说:“积分就是你做了一些事情,然后老师给你记录下来,越攒越多,这就是积分。”小乐说:“如果我在舞蹈班表现好,老师就会给我一个章,一个印章就是一个积分,攒够了10个积分就能兑换一件礼物啦!”“我也好想攒积分兑换礼物。”“我也想!”就在孩子们的一片热议中,我们决定来制作一面属于“萤火虫班”的积分兑换墙。

幼儿对值日生任务的“吐槽”成为了我们课程的起点,我顺势引导幼儿展开讨论,通过间接经验迁移,结合课外兴趣班的积分经验,对“公平与激励”进行思考,并提出“萤火虫币”设想,实现生活逻辑与学科逻辑的联结。

2.全程自主探究,深化实践体验

孩子们有了初步的想法后,接下去,“用什么来当积分呢?”“怎样才能获得积分呢?”“大家想要什么奖励呢?”“怎么兑换?”……一连串的问题等着孩子们去解决。

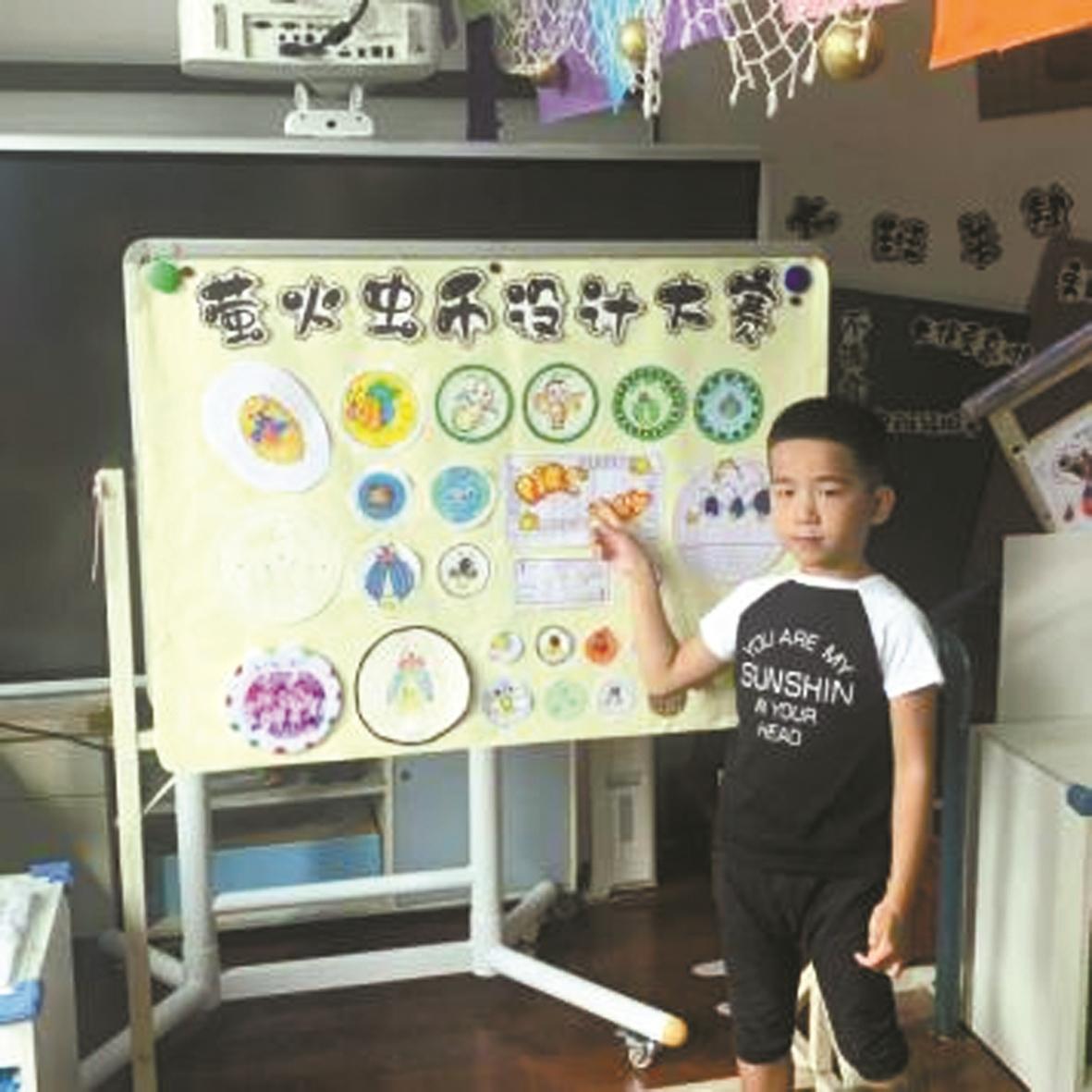

难道积分只能用在小当家做值日的时候吗?“我觉得平时表现好也可以获得。”“班级里有好多事情,做得好都可以兑换积分!”是呀,不要让积分只局限在“值日”这一项内容,将积分融入班级生活,会发挥大大的作用呢。那用什么来当积分呢?“可以用贴贴纸”“可以用硬币,一个硬币就是一个积分”“我想自己设计漂亮的硬币”……最终,大家一致同意自己设计“积分币”,并给“积分币”取了个好听的名字——“我们是萤火虫班,就叫‘萤火虫币’吧!”

第二天,大家把各自设计的“萤火虫币”贴在黑板上,开展投票,有两种“萤火虫币”获得了最高票(票数相同)——圆圆的“萤火虫币”像一块钱硬币,可以当成1个积分;长方形的“萤火虫币”像10元钱一样,可以当成10个积分。就这样,我们确定了1个积分和10个积分的“萤火虫币”。

幼儿自主设计、投票选定“萤火虫币”样式,并赋予其价值,体现数学表征能力与审美创造力。

那么,又该如何获取“萤火虫币”呢?“把地板上的垃圾捡起来,让教室干干净净的,就可以获1个‘萤火虫币’”“收拾好玩具也能得1个‘萤火虫币’”“早上认认真真升旗做早操也可以获得”……很好,把这些获取“萤火虫币”的方法都记录下来吧!

“我想要漂亮的贴贴纸”“我想要玩具”“我想要万花筒”……孩子们想要的奖励最初都停留在物质层面。其实,在幼儿园,有很多身边的小事都能变成孩子们想要的奖励,在老师的引导下,孩子们又有了一些新的想法。“我想做一次队伍的小火车头”“我想在礼拜一升国旗的时候做小小领唱员”“我想站在台阶上领早操”……这些愿望都收集进了我们的“积分兑换墙”里。

“多少‘萤火虫币’才能兑换这些礼物呢?我好想马上就能兑换呀!”“我觉得这个玩具要10个‘萤火虫币’”“我觉得10个太容易了,要30个才行”……在激烈的小组讨论中,孩子们最终达成一致意见,把对应的积分数和礼物都粘贴在了“积分兑换墙”里。

幼儿通过小组讨论确定积分获取方式(如“整理玩具得1分”)和兑换标准(如“领唱员需50个积分”),培养民主决策与批判性思维。

3.跨学科整合,促进素养融合

在“萤火虫币”项目的实施过程中,幼儿的学习体验自然地跨越了学科边界,实现了多领域素养的有机融合。

在数学应用方面,幼儿通过计算个人积分数量、比较不同礼物的兑换成本,不仅巩固了对数概念的理解,更培养了实际问题解决中的量化思维。

语言表达方面,幼儿在阐述自己设计的“萤火虫币”理念时锻炼了描述性语言能力,而在小组辩论积分规则合理性时,则发展了逻辑论证与观点表达技巧。

尤为可贵的是在社会情感层面的成长,幼儿通过亲身体验“努力—积累—回报”的闭环,建立起对劳动价值的认知。这种跨学科的素养融合,使幼儿获得的不仅是碎片化知识,而是应对复杂情境的综合能力。

素养生成的实证:

从“经历”到“成长”的关键证据

1. 行为习惯的积极转变

幼儿从“被动值日”转为主动承担班级责任(如主动扫地、帮助同伴),印证了责任素养的内化。

2. 社会性情感的升华

小小积分作用大,用积分兑换礼物的方式进行鼓励,更好地调动了孩子们参与活动的积极性,也有效帮助孩子们培养良好的学习习惯和生活习惯,同时也帮助孩子们理解了“努力才有收获”的道理。

在兑换礼物的过程中,还出现了许多暖心时刻。例如,夏天说:“妈妈每天上班很辛苦,我要用我兑换的贴贴纸奖励给妈妈。”曈曈说:“我妹妹很喜欢刮画本,我要攒够30个‘萤火虫币’,兑换一个刮画本送给她。”简单的对话,实际的行动,孩子们用自己的努力表达对家人的爱。

教育经历设计的核心原则:

开展团队讨论

1.主体性优先

教师转变角色为引导者和支持者,将决策权交还给幼儿,使其在规则制定、实施与评价中发挥主体作用,从而培养自主意识与责任感。

2.情境真实性

积分机制与幼儿的日常生活紧密关联,如升旗领唱、值日任务等,确保任务具有实际意义,避免脱离真实情境的形式化活动。

3.反思性引导

通过开放式提问如“积分能带来什么”“如何让规则更公平”等,激发幼儿对行为动机和结果的深度思考,促进其批判性思维与元认知能力的发展。

结论与启示

“萤火虫币”的实践研究表明,幼儿核心素养的生成离不开真实情境中的实践经历。通过“做中学”的方式,幼儿在自主设计积分规则、参与兑换决策、践行责任行为的过程中,实现了知识、能力与价值观的有机融合。

这一行动研究不仅印证了“经历是素养生成的载体”这一核心理念,也为幼儿园素养导向的课程设计提供了可操作的实践范本。

“萤火虫币”不仅是激励工具,更是幼儿素养生成的催化剂,其成功实践启示我们:唯有让幼儿成为活动的真正主体,在真实经历中体验、反思与成长,素养教育才能落地生根。