“今年是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。8月下旬,我们要举办一场反映浙东抗战的钩针作品展,9月国际灾童教养院创办人竺梅先的孙子要来宁波,为孩子们讲述那段历史。”这个暑假,宁波教育博物馆馆长黄兴力正忙着对接两场重要活动。

1937年全面抗战爆发后,宁波的教育事业与整个中华民族一样,面临着生死存亡的考验。然而,正是在这民族危亡之际,宁波的学校与师生们以惊人的韧性与创造力,在战火中守护着文明的火种,谱写了一曲曲“烽火弦歌”。

□现代金报 | 甬派

记者 张志龙

宁波学生的书桌,放不稳了

1937年8月13日,淞沪会战爆发,战火迅速蔓延至浙江沿海,日军飞机开始轰炸宁波。

对于宁波教育事业而言,是一个重要的转折时刻。

此前,因为开埠较早,加上本身就有浓厚的崇文重教传统,宁波的教育和学校蓬勃发展。

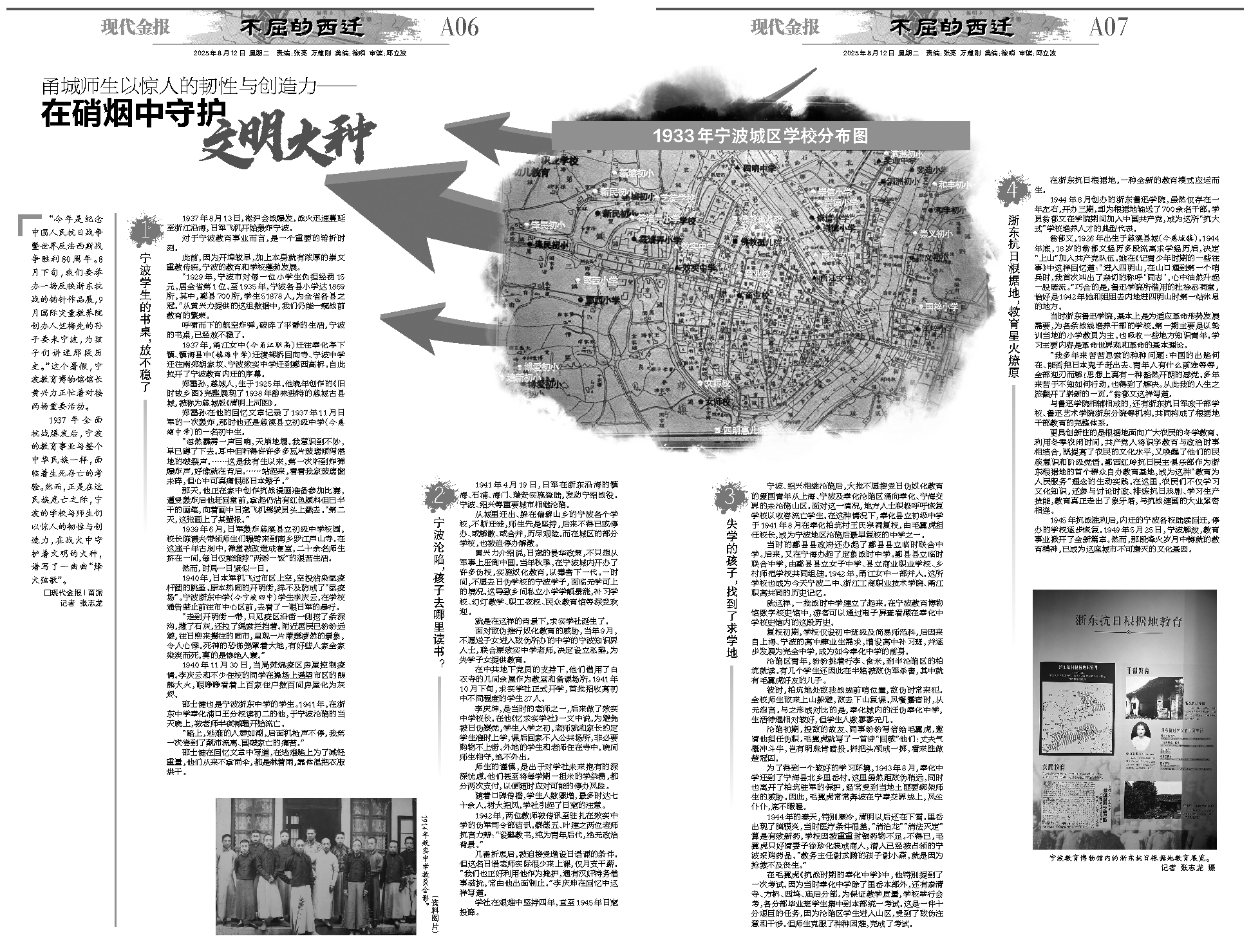

“1929年,宁波市对每一位小学生负担经费15元,居全省第1位。至1935年,宁波各县小学达1869所,其中,鄞县700所,学生51878人,为全省各县之冠。”从黄兴力提供的这组数据中,我们仍能一窥战前教育的繁荣。

呼啸而下的航空炸弹,破碎了平静的生活,宁波的书桌,已经放不稳了。

1937年,甬江女中(今甬江职高)迁往奉化亭下镇、镇海县中(镇海中学)迁渡驾桥回向寺、宁波中学迁往南郊胡家坟、宁波效实中学迁到鄞西高桥。自此拉开了宁波教育内迁的序幕。

郑雷孙,慈城人,生于1925年。他晚年创作的《旧时故乡图》完整展现了1938年韵味独特的慈城古县城,被称为慈城版《清明上河图》。

郑雷孙在他的回忆文章记录了1937年11月日军的一次轰炸,那时他还是慈溪县立初级中学(今慈湖中学)的一名初中生。

“忽然霹雳一声巨响,天崩地塌。我意识到不妙,早已蹲了下去。耳中但听得许许多多瓦片玻璃倾泻落地的破裂声。……这是我有生以来,第一次听到炸弹爆炸声,好像就在背后。……站起来,看看我家玻璃窗未碎,但心中可真痛恨那日本矮子。”

那天,他正在家中创作抗战漫画准备参加比赛,遭受轰炸后他赶回堂前,拿起仍沾有红色颜料但已半干的画笔,向着画中日寇飞机驾驶员头上戳去。“第二天,这张画上了某壁报。”

1939年6月,日军轰炸慈溪县立初级中学校园,校长陈谦夫带领师生们辗转来到南乡罗江芦山寺。在这座千年古刹中,禅堂被改造成寝室,二十余名师生挤在一间,每日仅能维持“两粥一饭”的艰苦生活。

然而,时局一日紧似一日。

1940年,日本军机飞过市区上空,空投沾染鼠疫杆菌的跳蚤。原本热闹的开明街,猝不及防成了“鼠疫场”。宁波浙东中学(今宁波四中)学生李庆云,在学校通告禁止前往市中心区前,去看了一眼日军的暴行。

“走到开明街一带,只见疫区沿街一侧挖了条深沟,撒了石灰,还拉了绳索拦挡着。附近居民已纷纷远避,往日熙来攘往的闹市,呈现一片萧瑟凄然的景象,令人心悸。死神的恐怖笼罩着大地,有好些人家全家染疾而死,真的是惨绝人寰。”

1940年11月30日,当局焚烧疫区房屋控制疫情。李庆云和不少住校的同学在操场上遥望市区的熊熊大火,眼睁睁看着上百家住户数百间房屋化为灰烬。

邵士健也是宁波浙东中学的学生。1941年,在浙东中学奉化浦口王分校读初二的他,于宁波沦陷的当天晚上,被老师半夜喊醒开始流亡。

“路上,逃难的人群如潮,后面机枪声不停,我第一次尝到了颠沛流离、国破家亡的痛苦。”

邵士健在回忆文章中写道,在逃难路上为了减轻重量,他们从来不拿雨伞,都是淋着雨,靠体温把衣服烘干。

宁波沦陷,孩子去哪里读书?

1941年4月19日,日军在浙东沿海的镇海、石浦、海门、瑞安实施登陆,发动宁绍战役。宁波、绍兴等重要城市相继沦陷。

从城里迁出、躲在偏僻山乡的宁波各个学校,不断迁徙,师生先是坚持,后来不得已或停办、或解散、或合并,历尽艰险。而在城区的部分学校,也被迫停办解散。

黄兴力介绍说,日寇的侵华政策,不只想从军事上压倒中国。当年秋季,在宁波城内开办了许多伪校,实施奴化教育,以毒害下一代。一时间,不愿去日伪学校的宁波学子,面临无学可上的境况。这导致乡间私立小学学额暴涨,补习学校、幻灯教学、职工夜校、民众教育馆等深受欢迎。

就是在这样的背景下,求实学社诞生了。

面对敌伪推行奴化教育的威胁,当年9月,不愿送子女进入敌伪所办的中学的宁波知识界人士,联合原效实中学老师,决定设立私塾,为失学子女提供教育。

在中共地下党员的支持下,他们借用了白衣寺的几间余屋作为教室和备课场所。1941年10月下旬,求实学社正式开学,首批招收高初中不同程度的学生27人。

李庆坤,是当时的老师之一,后来做了效实中学校长。在他《忆求实学社》一文中说,为避免被日伪察觉,学生入学之初,老师就和家长约定学生准时上学,课后回家不入公共场所,非必要购物不上街。外地的学生和老师住在寺中,晚间师生相守,绝不外出。

师生的谨慎,是出于对学社未来抱有的深深忧虑。他们甚至将每学期一担米的学杂费,都分两次支付,以便随时应对可能的停办风险。

随着口碑传播,学生人数骤增,最多时达七十余人。树大招风,学社引起了日寇的注意。

1942年,两位教师被传讯至驻扎在效实中学的伪军司令部诘讯。蔡箴五、叶建之两位老师抗言力辩:“设塾教书,纯为青年后代,绝无政治背景。”

几番折衷后,被迫接受增设日语课的条件。但这名日语老师实际很少来上课,仅月支干薪。“我们也正好利用他作为掩护,遇有汉奸特务借事滋扰,常由他出面制止。”李庆坤在回忆中这样写道。

学社在艰难中坚持四年,直至1945年日寇投降。

失学的孩子,找到了求学地

宁波、绍兴相继沦陷后,大批不愿接受日伪奴化教育的爱国青年从上海、宁波及奉化沦陷区涌向奉化、宁海交界的未沦陷山区。面对这一情况,地方人士积极呼吁恢复学校以收容流亡学生。在这种情况下,奉化县立初级中学于1941年8月在奉化柏坑村王氏宗祠复校,由毛翼虎担任校长,成为宁波地区沦陷后最早复校的中学之一。

当时的鄞县县政府还办起了鄞县县立临时联合中学。后来,又在宁海办起了定象战时中学。鄞县县立临时联合中学,由鄞县县立女子中学、县立商业职业学校、乡村师范学校共同组建。1942年,甬江女中一部并入。这所学校也成为今天宁波二中、浙江工商职业技术学院、甬江职高共同的历史记忆。

就这样,一批战时中学建立了起来。在宁波教育博物馆数字校史馆中,游客可以通过电子屏查看藏在奉化中学校史馆内的这段历史。

复校初期,学校仅设初中班级及简易师范科,后因来自上海、宁波的高中肄业生需求,增设高中补习班,并逐步发展为完全中学,成为如今奉化中学的前身。

沦陷区青年,纷纷挑着行李、食米,到半沦陷区的柏坑就读。有几个学生还因此在半路被敌伪军杀害,其中就有毛翼虎好友的儿子。

彼时,柏坑地处敌我战线前哨位置,敌伪时常来犯。全校师生敌来上山躲避,敌去下山复课。风餐露宿时,从无怨言。与之形成对比的是,奉化城内的汪伪奉化中学,生活待遇相对较好,但学生人数寥寥无几。

沦陷初期,投敌的故友、同事纷纷写信给毛翼虎,邀请他担任伪职。毛翼虎就写了一首诗“回敬”他们:丈夫气概冲斗牛,岂有明珠肯暗投。拼把头颅成一掷,看来胜做楚冠囚。

为了得到一个较好的学习环境,1943年8月,奉化中学迁到了宁海县北乡里岙村。这里虽然距敌伪稍远,同时也离开了柏坑驻军的保护,经常受到当地土匪要绑架师生的威胁。因此,毛翼虎常常奔波在宁奉交界线上,风尘仆仆,席不暇暖。

1944年的春天,特别寒冷,清明以后还在下雪。里岙出现了脑膜炎,当时医疗条件很差,“消治龙”“消法灭定”算是有效新药,学校因被重重封锁药物不足。不得已,毛翼虎只好请妻子徐珍化装成商人,潜入已经被占领的宁波采购药品。“教务主任谢武鹏的孩子谢小燕,就是因为抢救不及丧生。”

在毛翼虎《抗战时期的奉化中学》中,他特别提到了一次考试。因为当时奉化中学除了里岙本部外,还有泰清寺、方桥、西坞、庙后分部。为保证教学质量,学校举行会考,各分部毕业班学生集中到本部统一考试。这是一件十分艰巨的任务,因为沦陷区学生进入山区,受到了敌伪注意和干涉。但师生克服了种种困难,完成了考试。

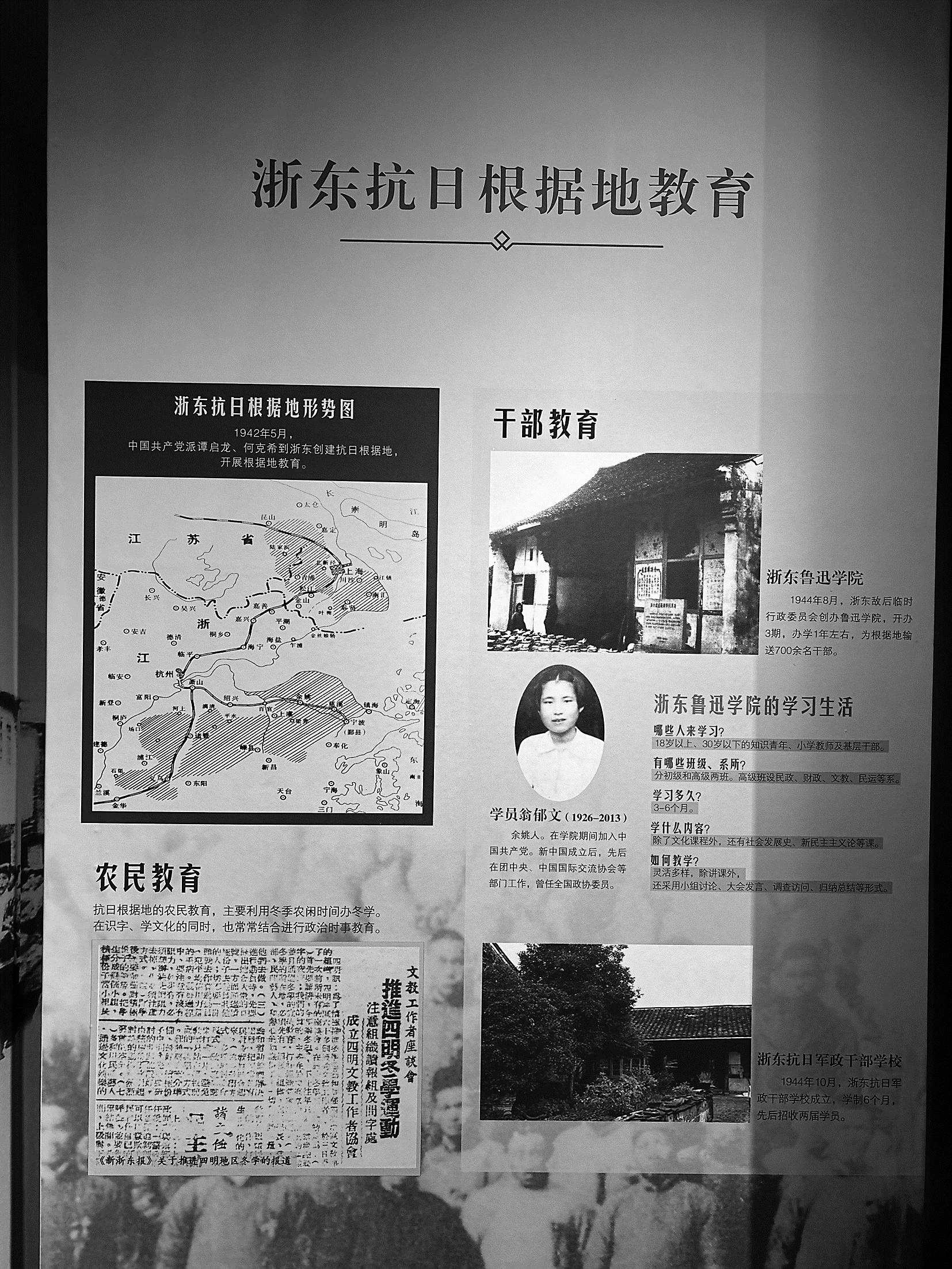

浙东抗日根据地,教育星火燎原

在浙东抗日根据地,一种全新的教育模式应运而生。

1944年8月创办的浙东鲁迅学院,虽然仅存在一年左右,开办三期,却为根据地输送了700余名干部。学员翁郁文在学院期间加入中国共产党,成为这所“抗大式”学校培养人才的典型代表。

翁郁文,1926年出生于慈溪县城(今慈城镇)。1944年底,18岁的翁郁文经历多段流离求学经历后,决定“上山”加入共产党队伍。她在《记青少年时期的一些往事》中这样回忆道:“进入四明山,在山口遇到第一个哨兵时,我首次叫出了亲切的称呼‘同志’,心中油然升起一股暖流。”巧合的是,鲁迅学院所借用的杜徐岙祠堂,恰好是1942年她和姐姐去内地进四明山时第一站休息的地方。

当时浙东鲁迅学院,基本上是为适应革命形势发展需要,为各条战线培养干部的学校。第一期主要是以轮训当地的小学教员为主,也吸收一些地方知识青年。学习主要内容是革命世界观和革命的基本理论。

“我多年来苦苦思索的种种问题:中国的出路何在、能否把日本鬼子赶出去、青年人有什么前途等等,全部迎刃而解!思想上真有一种豁然开朗的感觉。多年来苦于不知如何行动,也得到了解决。从此我的人生之旅翻开了崭新的一页。”翁郁文这样写道。

与鲁迅学院相辅相成的,还有浙东抗日军政干部学校、鲁迅艺术学院浙东分院等机构,共同构成了根据地干部教育的完整体系。

更具创新性的是根据地面向广大农民的冬学教育。利用冬季农闲时间,共产党人将识字教育与政治时事相结合,既提高了农民的文化水平,又唤醒了他们的民族意识和阶级觉悟。鄞西红岭抗日民主俱乐部作为浙东根据地的首个群众自办教育基地,成为这种“教育为人民服务”理念的生动实践。在这里,农民们不仅学习文化知识,还参与讨论时政、排练抗日戏剧、学习生产技能,教育真正走出了象牙塔,与抗战建国的大业紧密相连。

1945年抗战胜利后,内迁的宁波各校陆续回迁,停办的学校逐步恢复。1949年5月25日,宁波解放,教育事业掀开了全新篇章。然而,那段烽火岁月中铸就的教育精神,已成为这座城市不可磨灭的文化基因。