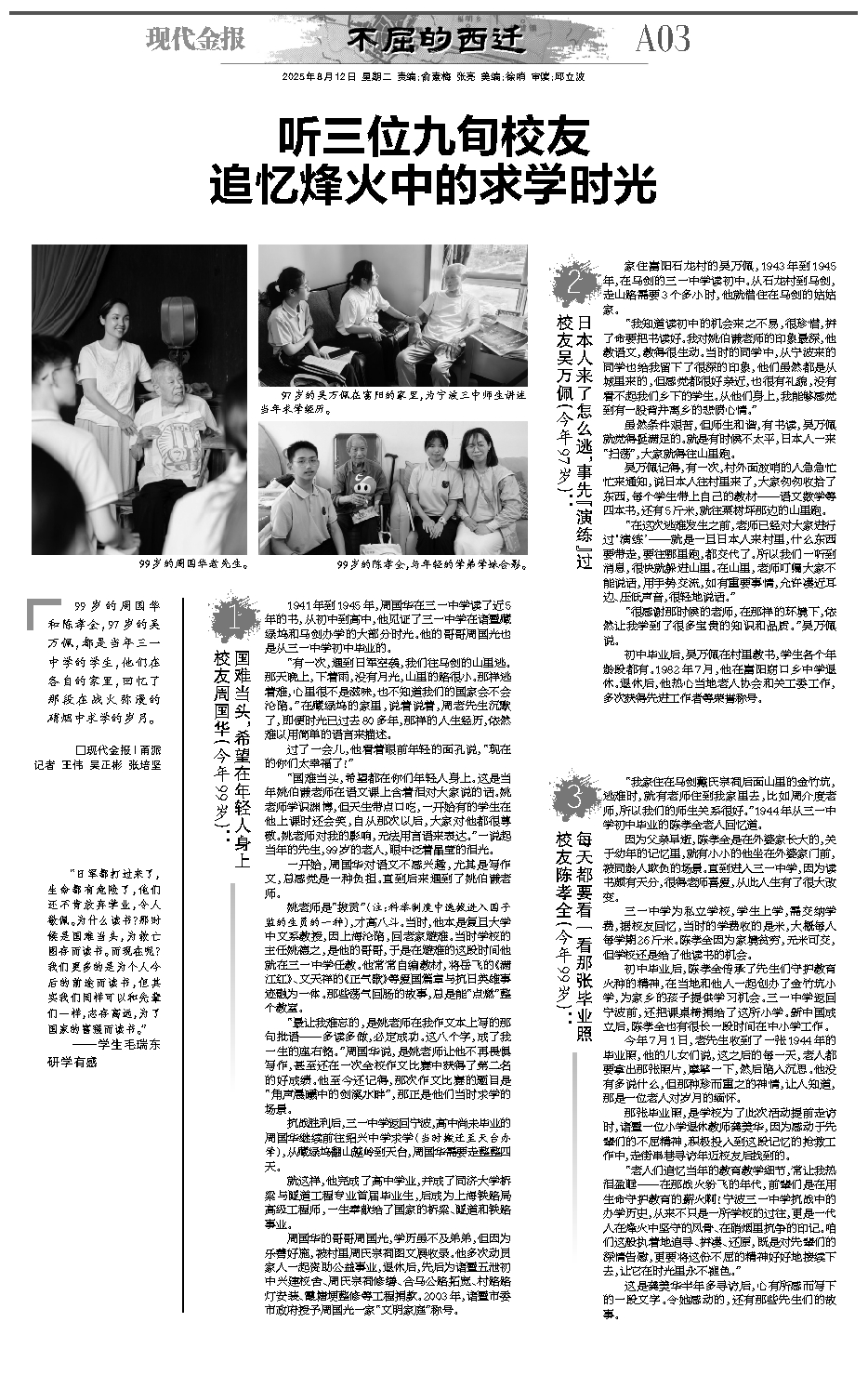

99岁的周国华和陈孝全,97岁的吴万佩,都是当年三一中学的学生,他们在各自的家里,回忆了那段在战火弥漫的硝烟中求学的岁月。

□现代金报 | 甬派

记者 王伟 吴正彬 张培坚

“日军都打过来了,生命都有危险了,他们还不肯放弃学业,令人敬佩。为什么读书?那时候是国难当头,为救亡图存而读书。而现在呢?我们更多的是为个人今后的前途而读书,但其实我们同样可以和先辈们一样,志存高远,为了国家的富强而读书。”

——学生毛瑞东研学有感

校友周国华(今年99岁):

国难当头,希望在年轻人身上

1941年到1945年,周国华在三一中学读了近5年的书,从初中到高中,他见证了三一中学在诸暨藏绿坞和马剑办学的大部分时光。他的哥哥周国光也是从三一中学初中毕业的。

“有一次,遇到日军空袭,我们往马剑的山里逃。那天晚上,下着雨,没有月光,山里的路很小。那样逃着难,心里很不是滋味,也不知道我们的国家会不会沦陷。”在藏绿坞的家里,说着说着,周老先生沉默了,即便时光已过去80多年,那样的人生经历,依然难以用简单的语言来描述。

过了一会儿,他看着眼前年轻的面孔说,“现在的你们太幸福了!”

“国难当头,希望都在你们年轻人身上。这是当年姚伯谦老师在语文课上含着泪对大家说的话。姚老师学识渊博,但天生带点口吃,一开始有的学生在他上课时还会笑,自从那次以后,大家对他都很尊敬。姚老师对我的影响,无法用言语来表达。”一说起当年的先生,99岁的老人,眼中泛着晶莹的泪光。

一开始,周国华对语文不感兴趣,尤其是写作文,总感觉是一种负担。直到后来遇到了姚伯谦老师。

姚老师是“拔贡”(注:科举制度中选拔进入国子监的生员的一种),才高八斗。当时,他本是复旦大学中文系教授,因上海沦陷,回老家避难。当时学校的主任姚德之,是他的哥哥,于是在避难的这段时间他就在三一中学任教。他常常自编教材,将岳飞的《满江红》、文天祥的《正气歌》等爱国篇章与抗日英雄事迹融为一体。那些荡气回肠的故事,总是能“点燃”整个教室。

“最让我难忘的,是姚老师在我作文本上写的那句批语——多读多做,必定成功。这八个字,成了我一生的座右铭。”周国华说,是姚老师让他不再畏惧写作,甚至还在一次全校作文比赛中获得了第二名的好成绩。他至今还记得,那次作文比赛的题目是“角声晨曦中的剑溪水畔”,那正是他们当时求学的场景。

抗战胜利后,三一中学返回宁波,高中尚未毕业的周国华继续前往绍兴中学求学(当时搬迁至天台办学),从藏绿坞翻山越岭到天台,周国华需要走整整四天。

就这样,他完成了高中学业,并成了同济大学桥梁与隧道工程专业首届毕业生,后成为上海铁路局高级工程师,一生奉献给了国家的桥梁、隧道和铁路事业。

周国华的哥哥周国光,学历虽不及弟弟,但因为乐善好施,被村里周氏宗祠图文展收录。他多次动员家人一起资助公益事业,退休后,先后为诸暨五泄初中兴建校舍、周氏宗祠修缮、合马公路拓宽、村路路灯安装、霞塘埂整修等工程捐款。2003年,诸暨市委市政府授予周国光一家“文明家庭”称号。

校友吴万佩(今年97岁):

日本人来了怎么逃,事先“演练”过

家住富阳石龙村的吴万佩,1943年到1945年,在马剑的三一中学读初中。从石龙村到马剑,走山路需要3个多小时,他就借住在马剑的姑姑家。

“我知道读初中的机会来之不易,很珍惜,拼了命要把书读好。我对姚伯谦老师的印象最深,他教语文,教得很生动。当时的同学中,从宁波来的同学也给我留下了很深的印象,他们虽然都是从城里来的,但感觉都很好亲近,也很有礼貌,没有看不起我们乡下的学生。从他们身上,我能够感觉到有一股背井离乡的悲愤心情。”

虽然条件艰苦,但师生和谐,有书读,吴万佩就觉得挺满足的。就是有时候不太平,日本人一来“扫荡”,大家就得往山里跑。

吴万佩记得,有一次,村外面放哨的人急急忙忙来通知,说日本人往村里来了,大家匆匆收拾了东西,每个学生带上自己的教材——语文数学等四本书,还有5斤米,就往栗树坪那边的山里跑。

“在这次逃难发生之前,老师已经对大家进行过‘演练’——就是一旦日本人来村里,什么东西要带走,要往哪里跑,都交代了。所以我们一听到消息,很快就躲进山里。在山里,老师叮嘱大家不能说话,用手势交流,如有重要事情,允许凑近耳边、压低声音,很轻地说话。”

“很感谢那时候的老师,在那样的环境下,依然让我学到了很多宝贵的知识和品质。”吴万佩说。

初中毕业后,吴万佩在村里教书,学生各个年龄段都有。1982年7月,他在富阳窈口乡中学退休。退休后,他热心当地老人协会和关工委工作,多次获得先进工作者等荣誉称号。

校友陈孝全(今年99岁):

每天都要看一看那张毕业照

“我家住在马剑戴氏宗祠后面山里的金竹坑,逃难时,就有老师住到我家里去,比如周介度老师,所以我们的师生关系很好。”1944年从三一中学初中毕业的陈孝全老人回忆道。

因为父亲早逝,陈孝全是在外婆家长大的,关于幼年的记忆里,就有小小的他坐在外婆家门前,被同龄人欺负的场景。直到进入三一中学,因为读书颇有天分,很得老师喜爱,从此人生有了很大改变。

三一中学为私立学校,学生上学,需交纳学费,据校友回忆,当时的学费收的是米,大概每人每学期26斤米。陈孝全因为家境贫穷,无米可交,但学校还是给了他读书的机会。

初中毕业后,陈孝全传承了先生们守护教育火种的精神,在当地和他人一起创办了金竹坑小学,为家乡的孩子提供学习机会。三一中学返回宁波前,还把课桌椅捐给了这所小学。新中国成立后,陈孝全也有很长一段时间在中小学工作。

今年7月1日,老先生收到了一张1944年的毕业照,他的儿女们说,这之后的每一天,老人都要拿出那张照片,摩挲一下,然后陷入沉思。他没有多说什么,但那种珍而重之的神情,让人知道,那是一位老人对岁月的缅怀。

那张毕业照,是学校为了此次活动提前走访时,诸暨一位小学退休教师龚美华,因为感动于先辈们的不屈精神,积极投入到这段记忆的抢救工作中,走街串巷寻访年迈校友后找到的。

“老人们追忆当年的教育教学细节,常让我热泪盈眶——在那战火纷飞的年代,前辈们是在用生命守护教育的薪火啊!宁波三一中学抗战中的办学历史,从来不只是一所学校的过往,更是一代人在烽火中坚守的风骨、在硝烟里抗争的印记。咱们这般执着地追寻、拼凑、还原,既是对先辈们的深情告慰,更要将这份不屈的精神好好地接续下去,让它在时光里永不褪色。”

这是龚美华半年多寻访后,心有所感而写下的一段文字。令她感动的,还有那些先生们的故事。