【摘 要】本研究基于过程性评价理念,构建“目标-任务-反馈”实践模型,探索表现性评价在小学音乐美育中的应用。实证表明,该模型通过真实情境任务和动态评价机制,有效促进学生音乐学科知识习得、核心素养发展及社会情感能力提升,为深化美育改革提供关键路径。

【关键词】过程性评价;表现性评价;美育实践;增值效应

一、研究设计

当前小学音乐教育深化核心素养培养转型,但仍面临重技能轻育人、评价方式单一(尤缺过程性评价)等挑战。音乐教育作为美育重要载体,应充分发挥其在动态培养学生审美情趣、人文修养方面的功能。国家政策及《艺术课程标准(2022)》均强调美育根本地位与“重视艺术体验(过程性)”理念,要求践行“以美育人”使命。亟须推进融合过程性理念的表现性评价改革,通过真实情境任务,在动态、持续的评价过程中考查学生核心素养,实现美育浸润与学生个性渐进成长。

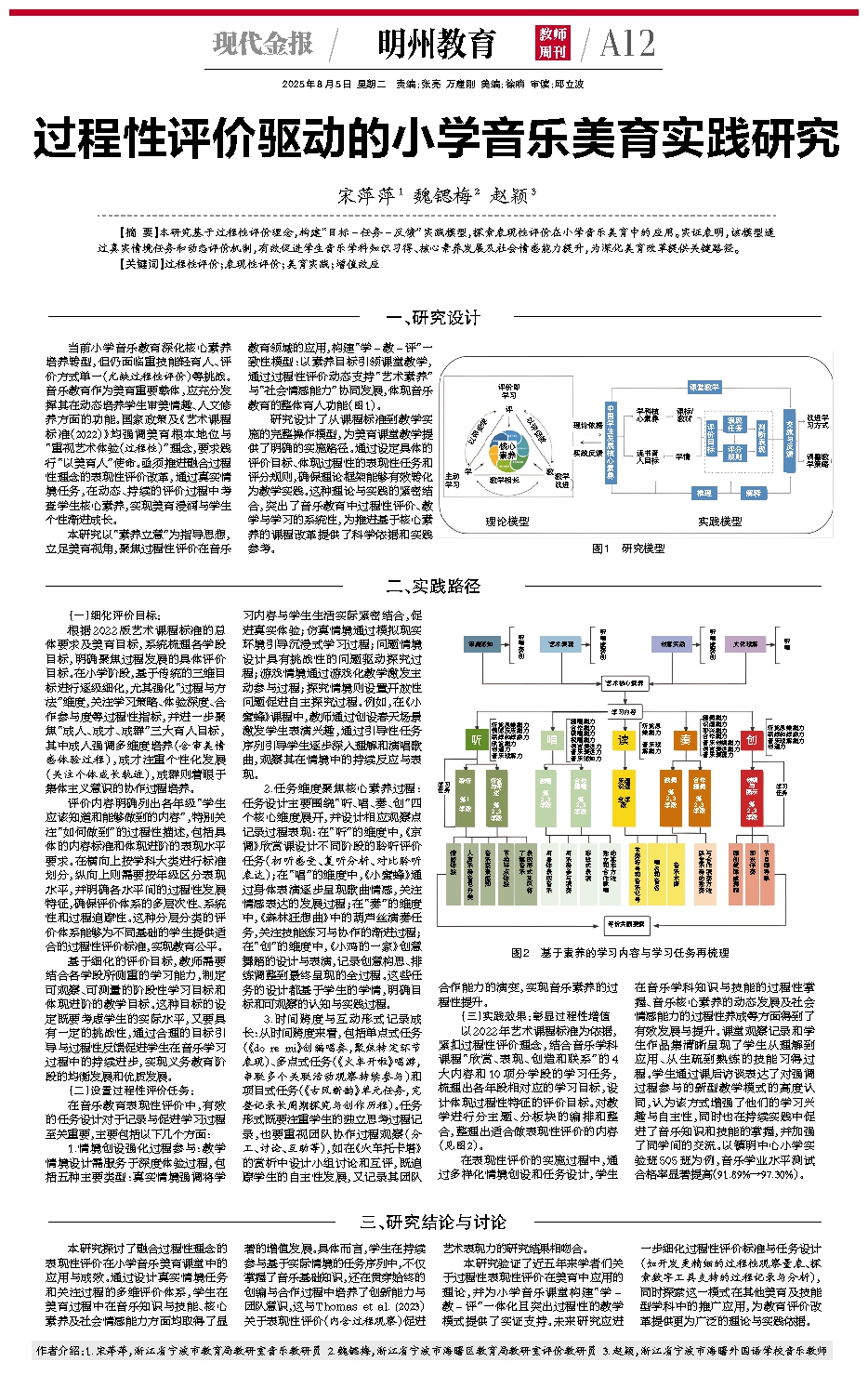

本研究以“素养立意”为指导思想,立足美育视角,聚焦过程性评价在音乐教育领域的应用,构建“学-教-评”一致性模型:以素养目标引领课堂教学,通过过程性评价动态支持“艺术素养”与“社会情感能力”协同发展,体现音乐教育的整体育人功能(图1)。

研究设计了从课程标准到教学实施的完整操作模型,为美育课堂教学提供了明确的实施路径。通过设定具体的评价目标、体现过程性的表现性任务和评分规则,确保理论框架能够有效转化为教学实践。这种理论与实践的紧密结合,突出了音乐教育中过程性评价、教学与学习的系统性,为推进基于核心素养的课程改革提供了科学依据和实践参考。

二、实践路径

(一)细化评价目标:

根据2022版艺术课程标准的总体要求及美育目标,系统梳理各学段目标,明确聚焦过程发展的具体评价目标。在小学阶段,基于传统的三维目标进行逐级细化,尤其强化“过程与方法”维度,关注学习策略、体验深度、合作参与度等过程性指标,并进一步聚焦“成人、成才、成群”三大育人目标,其中成人强调多维度培养(含审美情感体验过程),成才注重个性化发展(关注个体成长轨迹),成群则着眼于集体主义意识的协作过程培养。

评价内容明确列出各年级“学生应该知道和能够做到的内容”,特别关注“如何做到”的过程性描述,包括具体的内容标准和体现进阶的表现水平要求。在横向上按学科大类进行标准划分,纵向上则需要按年级区分表现水平,并明确各水平间的过程性发展特征,确保评价体系的多层次性、系统性和过程追踪性。这种分层分类的评价体系能够为不同基础的学生提供适合的过程性评价标准,实现教育公平。

基于细化的评价目标,教师需要结合各学段所侧重的学习能力,制定可观察、可测量的阶段性学习目标和体现进阶的教学目标。这种目标的设定既要考虑学生的实际水平,又要具有一定的挑战性,通过合理的目标引导与过程性反馈促进学生在音乐学习过程中的持续进步,实现义务教育阶段的均衡发展和优质发展。

(二)设置过程性评价任务:

在音乐教育表现性评价中,有效的任务设计对于记录与促进学习过程至关重要,主要包括以下几个方面:

1.情境创设强化过程参与:教学情境设计需服务于深度体验过程,包括五种主要类型:真实情境强调将学习内容与学生生活实际紧密结合,促进真实体验;仿真情境通过模拟现实环境引导沉浸式学习过程;问题情境设计具有挑战性的问题驱动探究过程;游戏情境通过游戏化教学激发主动参与过程;探究情境则设置开放性问题促进自主探究过程。例如,在《小蜜蜂》课程中,教师通过创设春天场景激发学生表演兴趣,通过引导性任务序列引导学生逐步深入理解和演唱歌曲,观察其在情境中的持续反应与表现。

2.任务维度聚焦核心素养过程:任务设计主要围绕“听、唱、奏、创”四个核心维度展开,并设计相应观察点记录过程表现:在“听”的维度中,《京调》欣赏课设计不同阶段的聆听评价任务(初听感受、复听分析、对比聆听表达);在“唱”的维度中,《小蜜蜂》通过身体表演逐步呈现歌曲情感,关注情感表达的发展过程;在“奏”的维度中,《森林狂想曲》中的葫芦丝演奏任务,关注技能练习与协作的渐进过程;在“创”的维度中,《小鸡的一家》创意舞蹈的设计与表演,记录创意构思、排练调整到最终呈现的全过程。这些任务的设计都基于学生的学情,明确目标和可观察的认知与实践过程。

3.时间跨度与互动形式记录成长:从时间跨度来看,包括单点式任务(《do re mi》创编唱奏,聚焦特定环节表现)、多点式任务(《火车开啦》唱游,串联多个关联活动观察持续参与)和项目式任务(《古风新韵》单元任务,完整记录长周期探究与创作历程)。任务形式既要注重学生的独立思考过程记录,也要重视团队协作过程观察(分工、讨论、互助等),如在《火车托卡塔》的赏析中设计小组讨论和互评,既追踪学生的自主性发展,又记录其团队合作能力的演变,实现音乐素养的过程性提升。

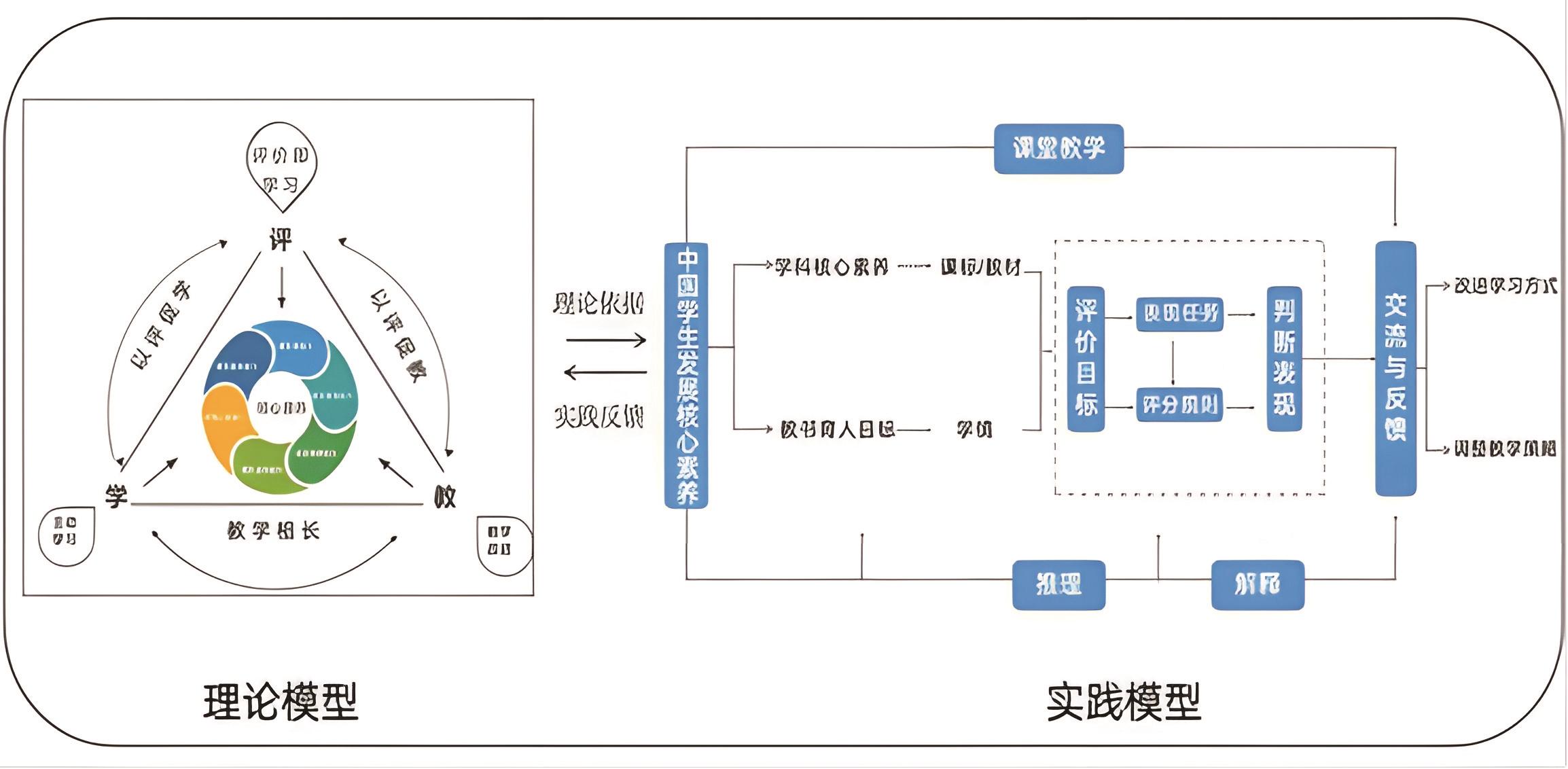

(三)实践效果:彰显过程性增值

以2022年艺术课程标准为依据,紧扣过程性评价理念,结合音乐学科课程“欣赏、表现、创造和联系”的4大内容和10项分学段的学习任务,梳理出各年段相对应的学习目标,设计体现过程性特征的评价目标。对教学进行分主题、分板块的编排和整合,整理出适合做表现性评价的内容(见图2)。

在表现性评价的实施过程中,通过多样化情境创设和任务设计,学生在音乐学科知识与技能的过程性掌握、音乐核心素养的动态发展及社会情感能力的过程性养成等方面得到了有效发展与提升。课堂观察记录和学生作品集清晰呈现了学生从理解到应用、从生疏到熟练的技能习得过程。学生通过课后访谈表达了对强调过程参与的新型教学模式的高度认同,认为该方式增强了他们的学习兴趣与自主性,同时也在持续实践中促进了音乐知识和技能的掌握,并加强了同学间的交流。以镇明中心小学实验班505班为例,音乐学业水平测试合格率显著提高(91.89%→97.30%)。

三、研究结论与讨论

本研究探讨了融合过程性理念的表现性评价在小学音乐美育课堂中的应用与成效。通过设计真实情境任务和关注过程的多维评价体系,学生在美育过程中在音乐知识与技能、核心素养及社会情感能力方面均取得了显著的增值发展。具体而言,学生在持续参与基于实际情境的任务序列中,不仅掌握了音乐基础知识,还在贯穿始终的创编与合作过程中培养了创新能力与团队意识,这与Thomas et al. (2023)关于表现性评价(内含过程观察)促进艺术表现力的研究结果相吻合。

本研究验证了近五年来学者们关于过程性表现性评价在美育中应用的理论,并为小学音乐课堂构建“学-教-评”一体化且突出过程性的教学模式提供了实证支持。未来研究应进一步细化过程性评价标准与任务设计(如开发更精细的过程性观察量表、探索数字工具支持的过程记录与分析),同时探索这一模式在其他美育及技能型学科中的推广应用,为教育评价改革提供更为广泛的理论与实践依据。