炎炎夏日,冷饮成了不少人的消暑“标配”。但刚从冰柜里取出的冰饮,一会儿就没了凉意。

如何利用科学知识留住清凉、锁住温度?刚刚结束的这学期,浙江省余姚市实验学校90后科学老师李斌以小学科学五年级教材中的《热传递》知识为切入口,将课堂变为创意十足的“保温杯研发现场”。

孩子们从天马行空的想象出发,动手设计、制作专属保温杯,在趣味实践中解锁热传递的奥秘。这一课例获评2024年教育部“基础教育精品课”。

栏目记者

记者 樊莹 通讯员 贾金怀

特邀科普老师

浙江省余姚市实验学校

科学老师 李斌

冷饮快速融化

夏日难题如何解?

“夏天买的冰可乐,还没走多久冰块就化完了!”“冷饮店的纸杯太薄,拿在手上没几分钟就冒水珠了!”当李斌老师抛出“冷饮快速融化”的夏日难题时,教室里立刻热闹起来。孩子们七嘴八舌地讨论起来:“要是冷饮店的杯子能像冰箱一样制冷就好了!”“对!普通的杯子根本锁不住冷气!”

抓住学生们高涨的讨论热情,李斌老师亮出“任务卡”:“今天我们就当一回工业设计师,用科学知识为冷饮打造专属保温杯!”随着指令发出,课桌秒变工作台,一场充满创意的保温杯研发之旅正式启航。

面对“选什么材料”“怎么提升保温效果”的双重挑战,李斌老师掏出两个“科学锦囊”。

第一个“锦囊”里,不锈钢杯、陶瓷杯、塑料杯并排摆放,盛装等量热水,并在专业仪器下进行温度测量。当五分钟倒计时结束,孩子们发现:陶瓷杯凉得最慢,保温效果最佳,而不锈钢杯凉得最快。随后,三个不同材质的杯子又盛装等量冰水,同样等待五分钟,结果依旧是陶瓷杯里的冰融得慢,保温效果好,而不锈钢杯的冰融得快。

结合实验结果,李老师适时引导同学们思考,从而得出结论:不锈钢是热的良导体,吸热快散热也快,所以水温降得快;而塑料、陶瓷是热的不良导体,吸热慢散热也慢,水温下降自然就慢。

第二个“锦囊”,无盖杯、加盖杯、裹毛巾杯、嵌入泡沫塑料并加盖的杯子等依次摆开,分别加入热水和冷水做对比实验。

结果显示,无论在杯中加热水或冷水,嵌入泡沫塑料并加盖的杯子阻隔热传递的效果都是最佳,能最大程度减慢物体热量的散失。“原来给杯子穿‘棉衣’、戴‘厚帽子’真的有用!”有同学兴奋地在笔记本上画下重点符号。

解决了材料和方法的问题后,同学们以小组为单位,正式动手制作。

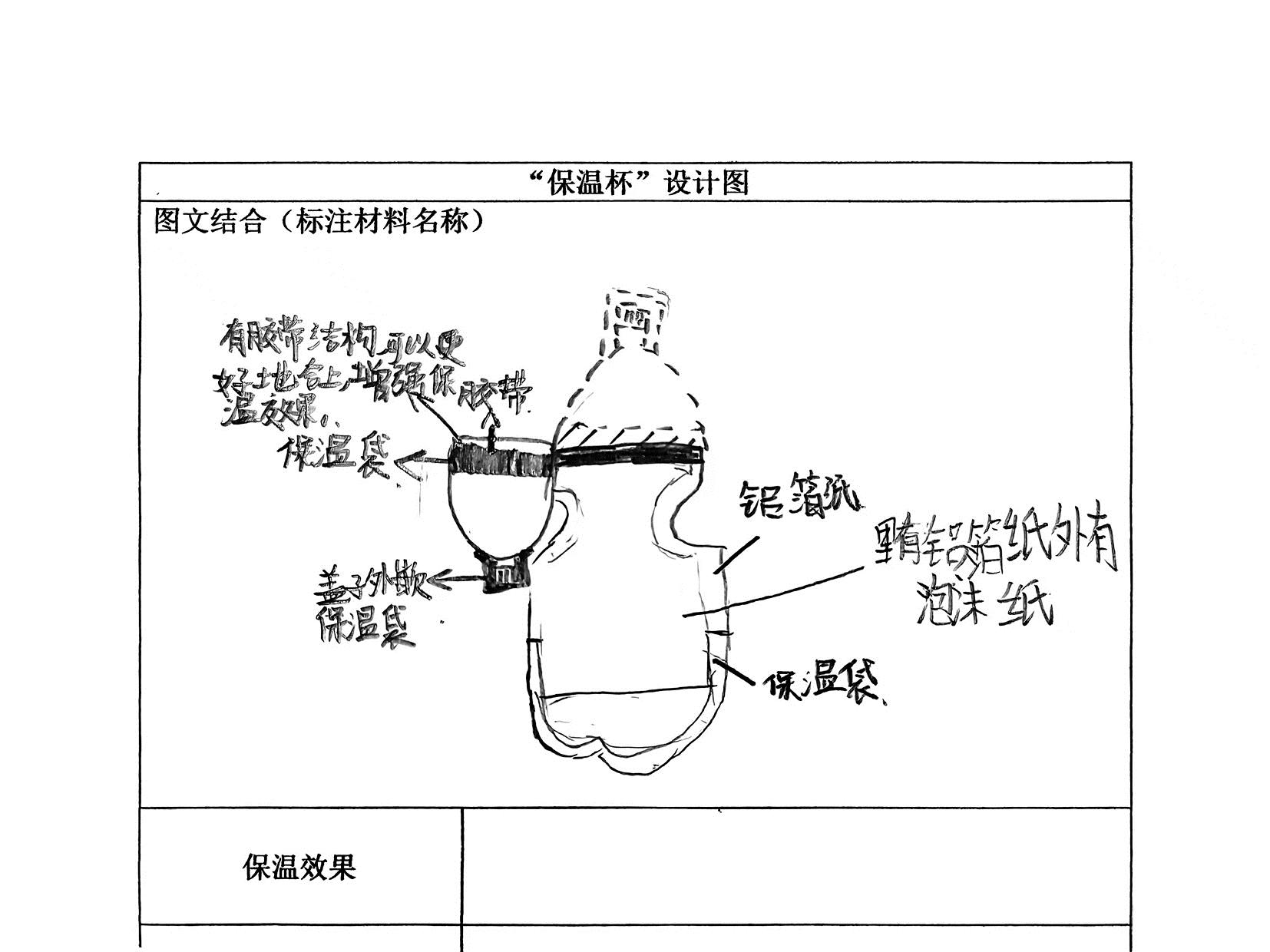

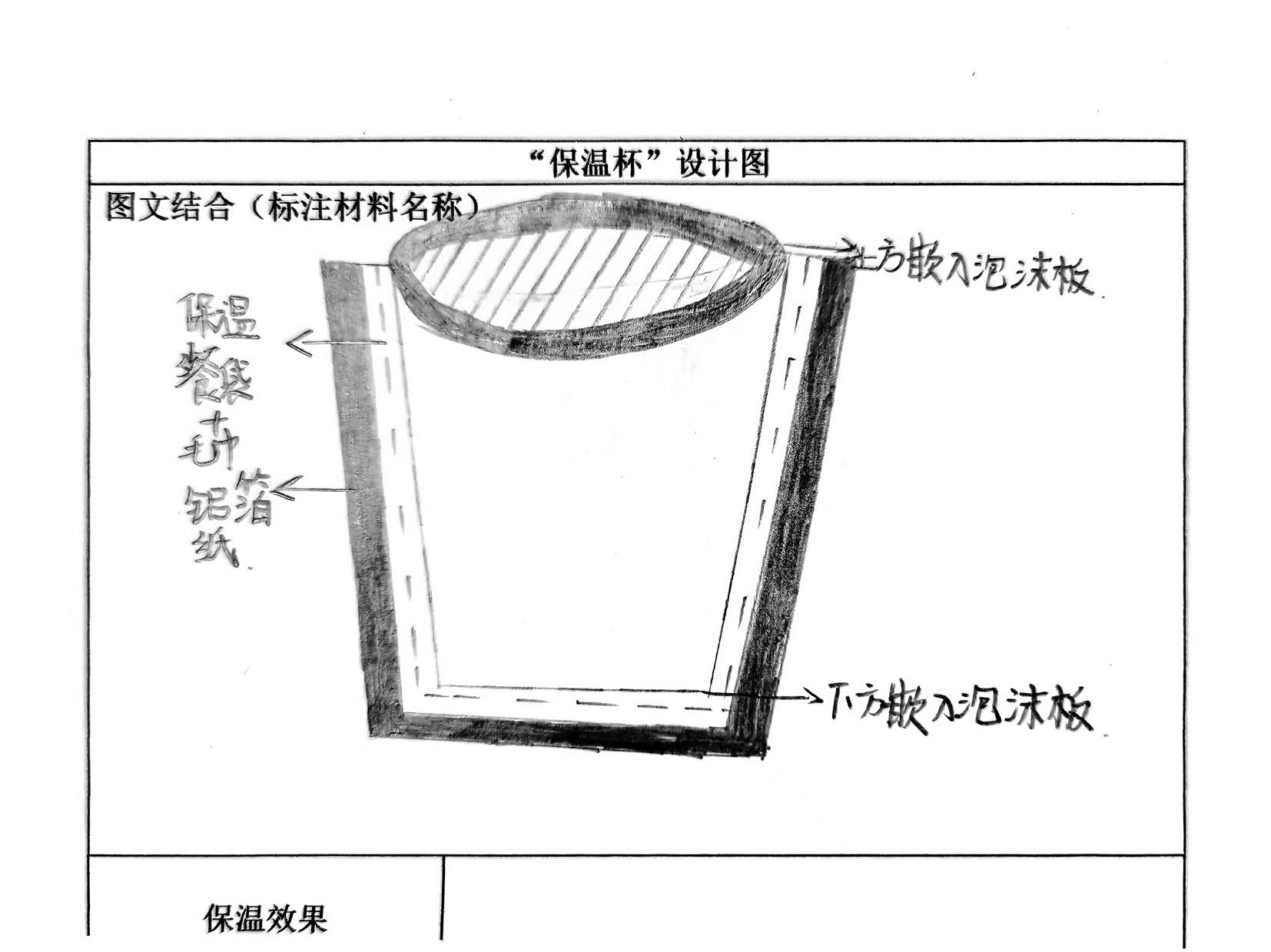

有的团队将保温餐袋、毛巾、铝箔纸与泡沫板“层层叠加”,让杯子“全副武装”;有的团队则聚焦细节,在杯盖上做文章,尝试用防水胶带加固缝隙,在杯盖和杯身之间嵌入特质保温袋。

然而,创新的道路不是一帆风顺。

测试环节,各种问题接踵而至。比如,一些保温杯虽然保温效果好、美观又方便携带,但比较难打开,需要在杯盖上加把手;还有一些保温杯外观欠佳,且瓶身和瓶盖接触不紧密,需要增加固定装置。

“这就像真实的产品研发!”李斌引导说,“任何一个产品设计都不是完美的,只有经过无数次的完善和改进,才能得到最优的产品。”他还向同学们展示目前市面上常见的双层真空杯剖面图,讲解镀银内壁如何“拦截”热辐射,密封圈怎样“堵住”热量缺口,为同学们的改进方向提供了新思路。

这场从生活难题出发的科学实践,不仅让孩子们掌握了热传递知识,更在动手、试错、改进的过程中,体会到科学探索的严谨与乐趣。

不接触也能传热?

热传递有三种方式

当把一碗热汤放在桌上时,过一会儿汤会变凉;当手握一杯热水时,手会变热。这些都是因为热量会从温度高的物体传向温度低的物体,这种传热过程叫热传递。热传递有三种方式:热传导、热对流、热辐射,它们在生活中随处可见。

热传导——沿着“接触”悄悄跑

开火后,烧菜的锅很快就热了——这就是热传导,当温度不同的两个物体直接接触,热量就会沿着物体进行传递。

在我们生活中,有很多的例子都与热传导相关。冬天用手握住金属门把手,手会觉得冷,是因为手上的热量通过热传导传递给了温度更低的门把手。

热对流——液体和气体的“循环舞”

烧开水时,锅底的水先变热,会向上“跑”,而上面的冷水会流下来补充,这样一圈圈循环,整壶水很快就烧开了。这种通过液体或气体的流动来传递热量的方式,叫做热对流。

开空调时,为了提升空调制冷或制热的效果,需要调整空调风叶的方向。这与热对流有关,冬天时开热空调,热空气向上流动,所以热风要向下吹;夏天时开冷空调,冷空气向下流动,所以冷风要向上吹。

热辐射——不接触也能“送温暖”

坐在火炉边,不用碰到火焰,也能感觉到暖和;晒太阳时,阳光照在身上会觉得热——这就是热辐射:物体以电磁波的方式向外传递热量的过程。这一过程不需要通过任何物体“帮忙”,甚至能穿过真空,比如太阳的热传到地球。

烤箱烤面包时,食物不用接触加热管,也能被“烤热”,靠的就是热辐射,加热管通电后温度升高,向外辐射热量被食物吸收。热辐射不仅应用在生活中,还会应用在军事上。热成像夜视仪能在黑暗中看到物体,是因为它能捕捉到物体自身辐射的红外线,而红外线正是热辐射的一种形式。

了解了热量传递的三种方式后,我们不禁要想:如果我们想要加快热量的传递或者减慢热量的传递,该怎么办?这就需要涉及物体的传热本领,也就是热的良导体和热的不良导体。

热的良导体,快速传递热量的“小能手”

金属是热的良导体的“主力军”,像银、铜、铝、铁等都表现出色。比如家里的铁锅,锅身用铁制成,火焰的热量能迅速通过铁锅传到锅内的食物上,让饭菜快速熟透;铜制的火锅锅底,能快速吸收炭火的热量并传递给汤料,让火锅很快沸腾;电线里的铜芯,不仅能导电,也能快速传递电流产生的热量,避免电线过热。

热的不良导体,阻挡热量传递的“守护者”

木头、塑料、陶瓷、玻璃、橡胶等非金属都是热的不良导体。除了这些以外,空气也是热的不良导体。冬天穿的羽绒服,里面的羽绒蓬松多孔,储存了大量空气,能有效阻挡身体热量散失,让我们感觉温暖。

了解热的传递,不仅能帮我们解释生活中的现象,还能指导我们科学地利用热量,优化产品设计、改进生产工艺,为创造更舒适、高效的生活环境提供有力支撑。