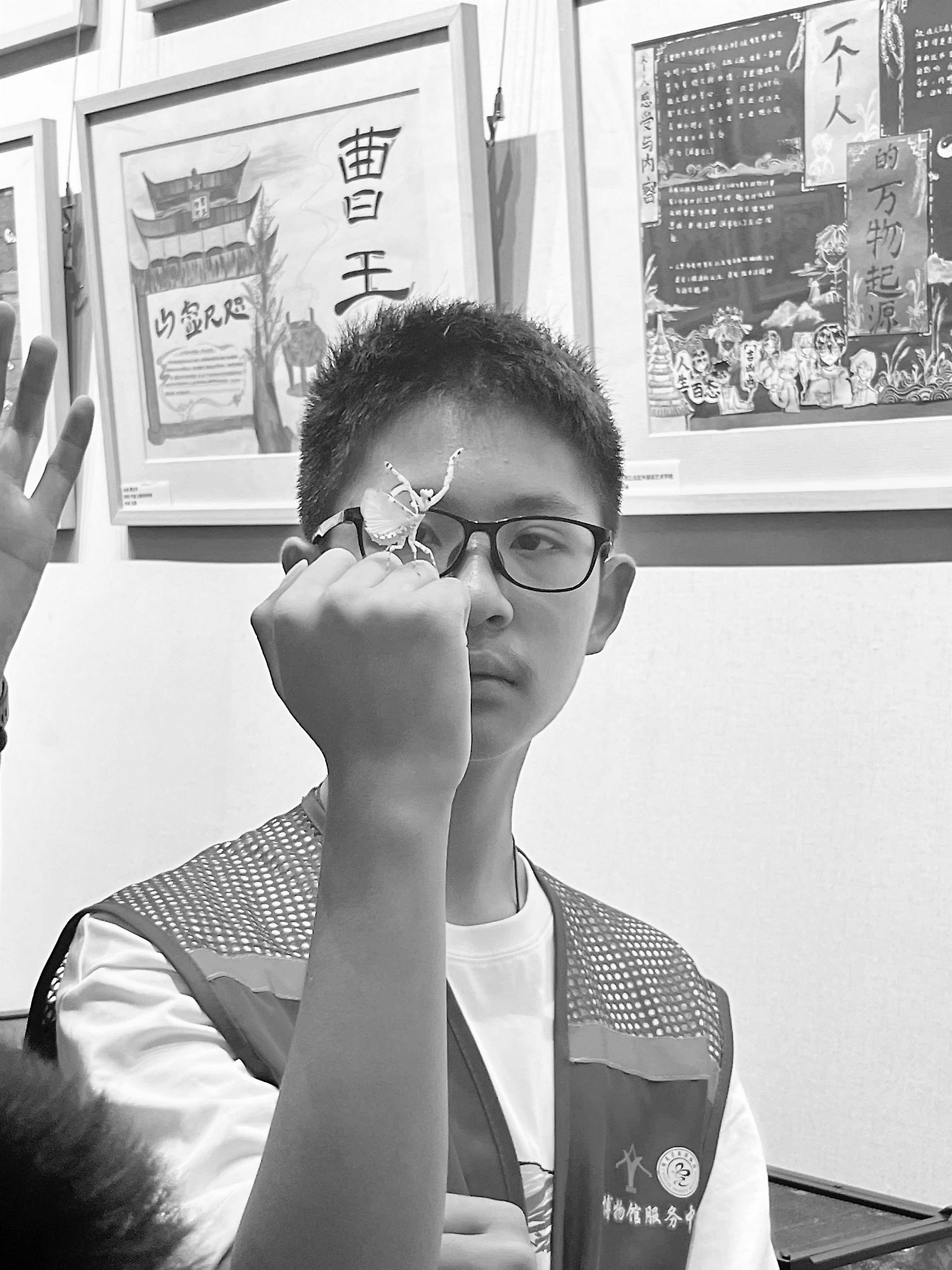

“当螳螂感到威胁时,就会高举镰刀状的前足,这个动作生动地诠释了‘螳臂当车’这个成语。”7月8日,在周尧昆虫博物馆的展厅里,14岁的汤益恺轻轻托着一只展开翅膀的中华弧纹螳,向围观游客们讲解,红色的志愿者马甲在人群中格外醒目。

汤益恺,宁波高新区外国语学校的初中生。14岁的他已累计饲养了80余种500多只螳螂。在“双刀大侠”螳螂特展首日,这位少年既是讲解志愿者,更是这场展览的参展者。□现代金报 | 甬派 记者 钟婷婷/文 张培坚/摄

一年级时的“一见倾心”

他与“双刀大侠”结下不解之缘

汤益恺自幼痴迷自然观察,5岁起便对节肢动物产生浓厚兴趣。一年级时,一只9厘米的螳螂让他“一见倾心”,从此与“双刀大侠”结下不解之缘。

从最初的刀螳到后来的兰花螳、幽灵螳,他不断积累饲养经验,并坚持记录、学习螳螂知识。五年级时,因对螳螂的独特热爱,他获得全校科学演讲的机会,这也改变了周围人对他拥有这个小众爱好的看法。

“小时候,因为喜欢螳螂这个特别的爱好,我经常被同龄人取笑。”汤益恺回忆道,眼神中闪过一丝落寞,“那时候确实觉得很孤单。幸好父母一直支持我,他们说别人害怕是因为不了解这些奇妙的小生命,我能发现它们的独特之处很了不起。”

二年级时,喜欢螳螂的汤益恺在学校里找到了拥有共同爱好的朋友。“他在网上购买了螳螂,并开始饲养。每天中午我们在学校逮蝴蝶、蝗虫喂给这只螳螂。”可惜一周后螳螂死了,这让他们伤心不已。因为这次经历,汤益恺的父母发现了儿子对螳螂的热爱不仅仅是玩玩而已,于是便给他购买了一本螳螂科普读物,也开启了他系统研究螳螂的“专业之路”。

为了更深入地掌握专业知识,他如饥似渴地研读《螳螂的自然史》《中国螳螂》等学术专著,甚至主动在学术论坛上检索英文文献。“遇到专业术语就查词典、做笔记,坚持下来,我的英文阅读能力也有了提升。”汤益恺笑着说。

汤益恺的昆虫探索之路离不开父母的支持。

每逢周末,父亲会驱车带他前往宁波周边的四明山、天童森林公园等,在密林深处寻觅螳螂的踪迹。最令汤益恺难忘的是去年暑假的西双版纳之旅。“我们特意聘请了当地的专业向导,晚上8点进山,深夜一点半出来。那次收获颇丰,发现了20多只螳螂,其中大多数是我从未见过的种类。”汤益恺告诉记者。

这位对昆虫充满热爱的少年,凭借着对昆虫世界的无尽好奇与执着探索,饲养过丰富多样的螳螂品种。从挑选合适的饲养环境,到精心调配食物,再到细致观察螳螂的生长习性,每一个环节都倾注了他大量的时间和心血。

“螳螂的世界远比想象中精彩,”汤益恺抚摸着饲养箱中的一只螳螂说,“我希望将来能够从事昆虫学研究,揭开更多自然界的奥秘。”

参展是对能力的挑战,更是对热爱的表达

这些螳螂在汤益恺的悉心照料下茁壮成长,如今得以在博物馆的展厅中与游客见面。此次,他精心挑选了30余种螳螂,成为这场特展的主角。

“参展,对我来说既是对能力的挑战,更是对这份热爱的表达。而对螳螂来说,这可能是对生存的考验。”为了保证观赏性,他提前一个月开始准备,筛选品种、设计展示环境,让原本住在小笼子里的螳螂搬进了专业生态展示缸。不过,螳螂虽然获得了更大的活动空间,但是因四面攀爬网的缺失可能会不适。

“得知昆虫博物馆邀请我带着我的宝贝们参展一个月时,我的内心犹如石落水中,溅起激动的浪花,又泛起担忧的涟漪。”汤益恺在展览自述中写道:“为了这次展览,我也在促进我的螳螂努力,就像考试前父母对儿女的督促一样。今天,这些螳螂就要随我一同出征。激动也罢,担忧也好,希望它们在7月份后都能平安归来,正如泪眼汪汪的母亲看着儿女背着背包,随着冲锋口令前往军营时内心所期盼的一样。”

汤益恺的展览自述幽默而含蓄,字里行间透露着少年复杂的心绪。

开展首日,有名年幼的儿童拍打生态缸,让汤益恺立即上前阻止。“螳螂需要安静的环境,”他轻声解释道,“我们可以用眼睛观察它们的美。”这个细节生动展现了少年对生命的尊重与呵护。

“这些小家伙给了我太多惊喜与感动。”汤益恺抚摸着展示缸说,“希望每位参观者都能感受到它们的独特魅力,并学会善待这些美丽的生命。”

展览期间,周尧昆虫博物馆特别策划了“探秘螳螂世界”主题研学课堂,并邀请汤益恺担任主讲人。从研学手册的知识问答设计到序言撰写,全部内容均由这位昆虫少年亲自操刀完成。

周尧昆虫博物馆馆长、宁波市科技新苗培养计划导师朱海燕表示,螳螂作为昆虫纲中一个相对小众的类群,目前国内专门研究螳螂的学者较为稀缺。

“汤益恺作为科技新苗培养计划的优秀学员,他展现出的科学素养和生命关怀令人欣慰,这份专注与热忱尤为可贵。”朱海燕表示,此次特展的举办,不仅是为了展示他的探究成果,也希望借此鼓励他在未来的生物学研究道路上持续探索,学习和传承周尧先生的科学家精神。