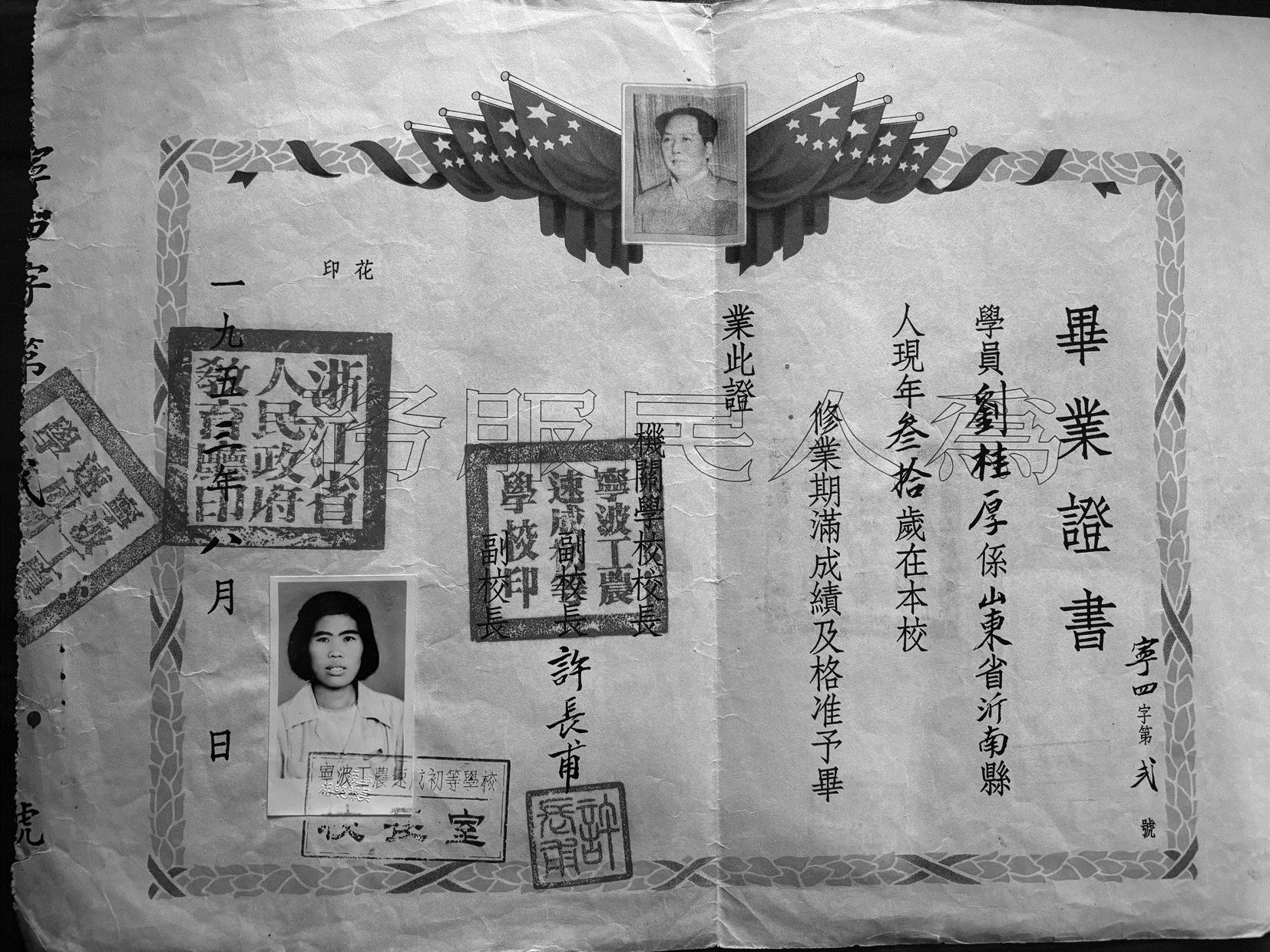

“学员刘桂厚系山东省沂南县人,现年三十岁。在本校修业期满成绩合格准予毕业。”

7月8日上午,记者在宁波教育博物馆,见到了这张特殊毕业证的捐赠者王文勇女士。她向我们讲述了背后的故事。

□现代金报 | 甬派

记者 张志龙 通讯员 张静

战火中的“全能战士”

山东省沂南县,位于沂蒙山区。抗日战争时期,这里曾经是抗日根据地,日军经常来扫荡和突袭。

1924年,刘桂厚出生在沂南县一个贫苦农民家庭。

抗日战争爆发后,山东人民在中国共产党的领导下奋起抗战。1943年,19岁的刘桂厚参加了革命。在这片硝烟弥漫的土地上,她加入了中国共产党,参加了抗日战争、解放战争。

那时,刘桂厚全家都参加抗日救国活动。刘桂厚和大妹先后入党,成为干部。父亲刘日环也是老党员,担任村农救会长。小弟小妹年龄虽小,也积极参加青救会的工作。一家人,都投入了抗战的洪流。

“沂南县,是八路军和游击队与日军势力的拉锯地带,斗争尤其残酷。”据刘桂厚的女儿王文勇介绍,母亲曾告诉她,为了消灭游击队,日军在每个村庄都设立了据点,围困抗日武装。

彼时,村里的男性青壮年都参加了八路军和游击队,留守的妇女儿童和老人,不仅要承受战争带来的死亡威胁,还要承担起粮食生产的重任。“粮食还没有完全成熟,就要在夜里悄悄收割。”王文勇介绍说,白天收割会受到鬼子枪击,收割时间晚了会被鬼子抢收走。

作为当地妇救会长,刘桂厚除了要组织妇女参加粮食生产、军衣军鞋制作,还要负责物资运送、伤员救治、军属转移,情况紧急还要直接参加战斗。“残酷的环境,让母亲成了全能战士。”

“有一次母亲和我说起,当时家中在地下埋了个小罐子,里面藏着苞米、高粱和鸡蛋。这是留给游击队和伤员的粮食,母亲及全家只吃地瓜野菜充饥。”王文勇说,“最危险的莫过于鬼子的突袭。村里的军属,家中时刻都做好转移的准备。一旦传来鬼子要进攻的消息,母亲就要组织大家分头转移。你往东边,我往西边。到后来鬼子愈发凶残,见人就杀。每一次转移,都是和死神赛跑。特别是有小孩的人家,转移愈发困难,母亲和干部们帮着抱小孩。”

南下后“第一次上学”

在这份毕业证书上,“宁波工农速成初等学校”和浙江省教育厅的大印,十分醒目。

工农速成初等学校是中华人民共和国成立初期,为提升工农干部文化水平而设立的成人初等教育机构,主要招收参加革命工作三年以上的工农干部,目标是达到完全小学毕业水平,以适应接管城市后现实工作对干部的要求。

由于家庭贫苦,刘桂厚没有接受过系统的教育。参加革命后,为了提高工作能力,她参加文化学习,初步能达到所担任工作的要求。

1949年她被抽调南下参与接管宁波后,现实工作对她提出了更高的要求。

1952年至1953年,刘桂厚就读宁波工农速成初等学校。“当时学校设在邱隘,我们家在城区。没有公交车也没有自行车。”王文勇回忆,母亲非常感谢组织给予的这次学习机会,每天步行一个多小时去上学。当时学校教授数学、物理、化学等课程。“当时她在班里担任支部委员。她学习刻苦努力,取得较好的成效。”

“母亲常和我们讲起,到宁波工作初期,从北方农村到南方城市,从革命战争到城市经济建设,语言不通、水土不服、残余反动势力的破坏,遇到的困难太多太多。”王文勇说,母亲和同志们一起,在党的领导下,发动群众,依靠群众,克服一个又一个困难,工厂复工,商业复市,经济逐步复苏。

据了解,刘桂厚先后担任宁波市北郊区委组织委员、市布业工会副主席、市纺织工会组织科长、市总工会组织部长,1957年后,任市港务局党总支组织委员、市重工业局人事科副科长等职。

在整理母亲遗物时,王文勇发现了这张毕业证,于是决定捐赠给宁波教育博物馆。“这是历史的一部分,证明了这所学校存在过,也证明了母亲的部分足迹。”

宁波教育博物馆馆长黄兴力表示,今年是中国人民抗日战争胜利80周年,这份毕业证和背后的故事,见证了当年那段历史,显得弥足珍贵。