当漫漶不清的烈士遗照变得渐渐清晰,露出了至亲的样貌,亲人潸然泪下;当裂成两半的《临时党员证》修复后,证件又变成记忆中的样子,烈属激动不已;当“光荣牺牲”的字迹与层层晕染的泪痕在放大镜下交织,有着丰富文物修复经验的曹明,也忍不住拭泪。

曹明是材料学博士,现为宁波财经学院老师。4年来,他带着一群“00后”学子修复红色文物,让160余件烈士遗物重绽光芒。

3月17日,这支团队跨越1000公里,将7件精心修复的“红色文物”护送至河南许昌烈属家中,让思念找到归宿。

□现代金报 | 甬派 记者 林桦 张培坚 章萍 通讯员 王轶群 文/摄

清明前的重逢

7件“红色文书”回家了

3月17日清晨,许昌市天气晴朗。当宁波财经学院师生推开建安区艾庄回族乡袁庄一小院斑驳的木门时,85岁的袁秋香老人早已守候在院中。陪她一同等候的,还有她的姑姑和四个堂弟。

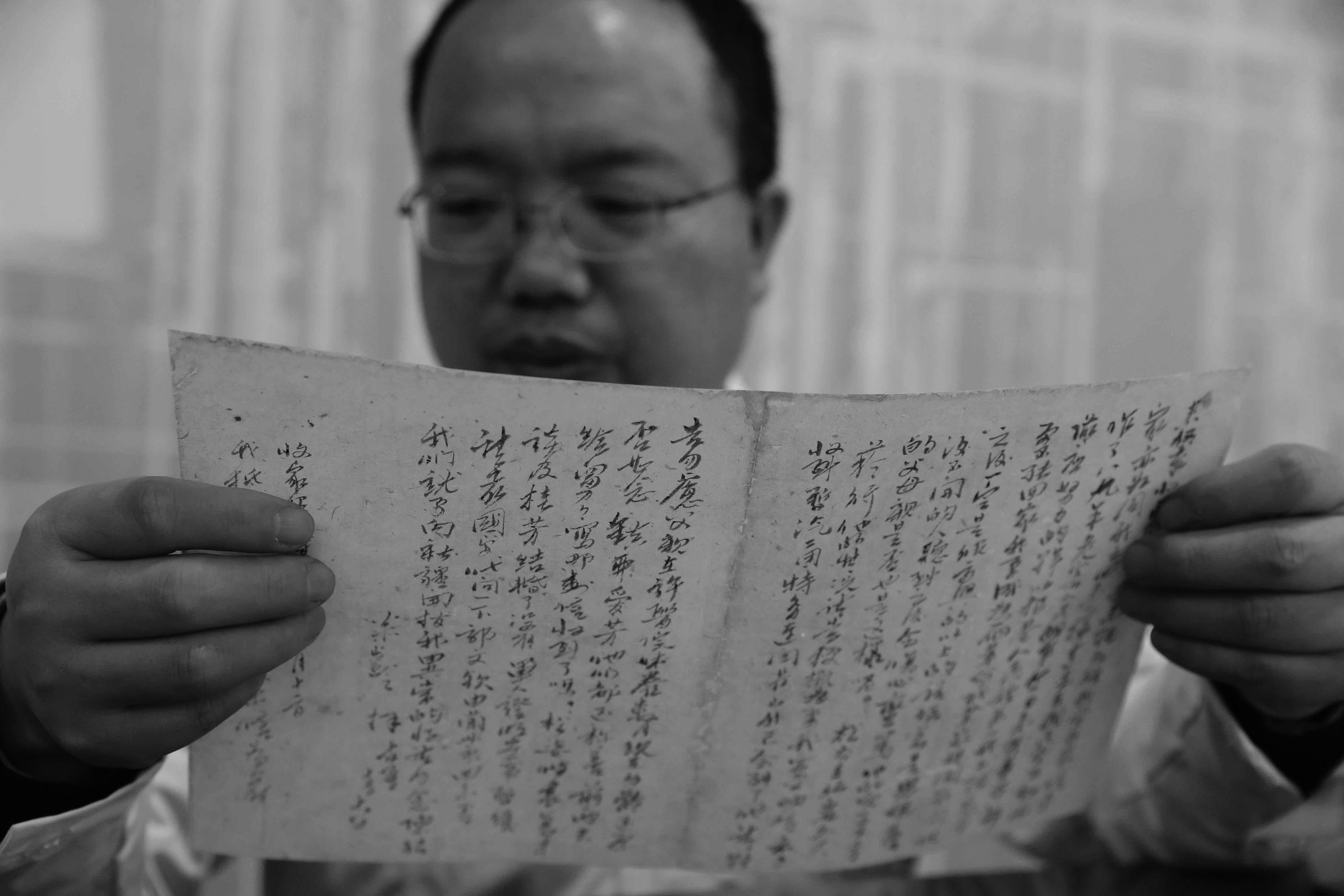

“您看,这是袁松鹤烈士的遗物。”大三学生黄裕彤拿着装裱好的家书,递给袁秋香。

“我不能忘本,更不能回家”“父亲在医院休养数月,身体还原否?”泛黄的纸页上,映着清秀的字迹,袁松鹤烈士不提“想家”,却句句饱含对家人的思念。

“爸……”老人呢喃着,将家书紧紧贴在胸口,仿佛要透过这封信,拥抱永远定格在青春年华的父亲。在场师生无不动容。

老人口中的“爸”,是烈士袁松鹤。

“‘公家的事儿再小也是大事,家里的事儿再大也是小事,你出去干革命,别想着回家。’这是爷爷对爸爸说的话。”袁秋香说,父亲出去那年,她才一两岁,之后就再也没有回来,甚至也没有留下一张照片。她早已忘记了父亲的样貌,只能透过家信想象。

这封家信背后,是袁松鹤的生命轨迹:1920年出生于书香门第,却逢军阀混战、日寇侵华的黑暗岁月。投身革命后,他随部队征战南北,1950年在哈密剿匪时牺牲。烈士遗骸在哈密烈士陵园沉睡了71年,直到2021年,袁松鹤的家人才找到他的下落。

这张被反复摩挲的家书,在岁月侵蚀中裂成了两半。去年,经多方辗转,这份家书连同袁松鹤其余的“红色文书”,送到了宁波财经学院“我为烈士修遗物”团队手中。

家书上的每一处褶皱都是家人思念的印记。曹明团队细心观察后发现,书信上还有不少液体渗透的痕迹。

“这些液体都是烈士家属的泪水,可以想象他们的痛苦与思念。”曹明带领团队花费了四个月左右的时间,通过三十余道工序让这些物件“重生”。

从找到合适的纸张再到专业修复,跨越百年的两种纸张终于完美融合。在师生们的努力下,七件“红色文书”于今年清明前交到了烈士家属手中。

“要让思念找到归宿。”这位常年义务护送文物的博士如是说。

160余件“红色文书”,让思念找到归宿

宁波财经学院人文学院实验室的窗户上,总映着忙碌的人影。

这里宛如微缩的“红色文物博物馆”:褪色的临时党员证、面容模糊的烈士遗照、残缺的“革命先锋”木匾、破损的信件……每个物件都在诉说着未完的故事。

博士曹明与文物保护结缘颇深。从参与汉阳陵陶俑保护,到守护西安唐皇城墙遗址,再到天一阁古籍修复,曹明始终秉持匠人之心。

2018年转入高校后,他将文物保护与育人使命相结合,带领学生踏上红色记忆修复之旅。

2019年,一个名为“甬城文保”的学生社会实践团体找到曹明,让他帮忙修复一些文书,这不禁让他想起了在西安求学时为延安革命纪念馆修老档案的往事。他一口答应,这一干,便延续至今。

故事转折发生在2021年。学生团队与孙嘉怿发起的“我为烈士来寻亲”公益项目联动,正式启动“我为烈士修遗物”志愿活动。

在曹明的记忆里,长津湖战役烈士汪文才家属保存的“革命先锋”木匾,是团队修复史上最难课题——仅存的半块木匾字迹模糊,材质风化严重。团队耗时好几个月寻找匹配木材,最后用三氯化铁与红茶进行做旧处理,让斑驳的木匾重现光泽。

曹明介绍,之所以“做旧”,是因为文物修复要遵循“修旧如旧”的原则,在保留历史痕迹的基础上进行最小范围修复。

“修复不是覆盖历史,而是让时光的沟壑更加清晰,让烈士的精神能世世代代传承下去。”曹明表示,从泛黄证件到残缺照片,每件遗物都经过材质分析、清洗去污、平整加固等严谨工序。

“最难的是寻找匹配的历史材料,有时为一张信纸要跑遍多个市场。”曹明带领学生经过上千个日夜的忙碌,已修复了160余件“红色文书”,为20余个家庭重筑记忆桥梁,为思念找到归宿。

修补者与被修补者:两代青年的隔空对话

在宁波财经学院人文学院实验室的电脑里,保存着一封特殊家书,是“我为烈士修遗物”团队修复的第一份“红色文书”。

这封信件,是抗美援朝战士林大茂牺牲后,部队写给他三岁女儿的。信中告知了她父亲光荣牺牲的消息。

林大茂的女儿将这封信视若珍宝,但岁月流转,书信难免出现破损。她将此信和父亲褪色的老照片委托给学校团队进行修复。

当完成修复工作后,女儿手握信件,看清了老父亲的面容,潸然泪下。这一幕,也给第一批修复遗物的学生很大的触动。

这份触动,也吸引着新的年轻面孔不断加入。在修复珍贵的“红色文物”过程中,英烈精神始终感染着年轻学子,让红色血脉在新时代奔流不息。

目前,这个团队一共有13位学生成员,大部分是文化产业管理、文物修复保护专业的学生。

大二学生王春雨说,烈士牺牲时的年纪大多与自己一般大。他们和现在的年轻人一样热爱生活,不同的是现在是和平年代,而当时却是烽火不断。

“在修复这些遗物的时候,我发现他们也会叮嘱父母要保重身体,会表达自己保家卫国的志向,这些鲜活细节让他们的形象愈发真实可感。”王春雨说。

多名学生表示,修复遗物时仿佛在与烈士隔空对话,相隔一个世纪的年轻人,有了千丝万缕的交集。

“修复遗物是双向治愈。”曹明欣慰地看到了学生的蜕变,有人主动深入各学校、社区,开展红色宣讲;有人对历史产生了浓厚兴趣,自发去档案馆实习。而他自己,则在与英烈精神朝夕相处中,愈发懂得守护当下的深意。

临近清明,袁家小院的杏花开得正盛。袁秋香把修复后的证书收藏在柜子里。

“现在安心了。”老人凝视远方,“证书比人活得久。”

1000公里外,宁波财经学院的实验室又亮起灯光。当激光风机发出呼呼声时,师生们仿佛听见了跨越时空的号角声。