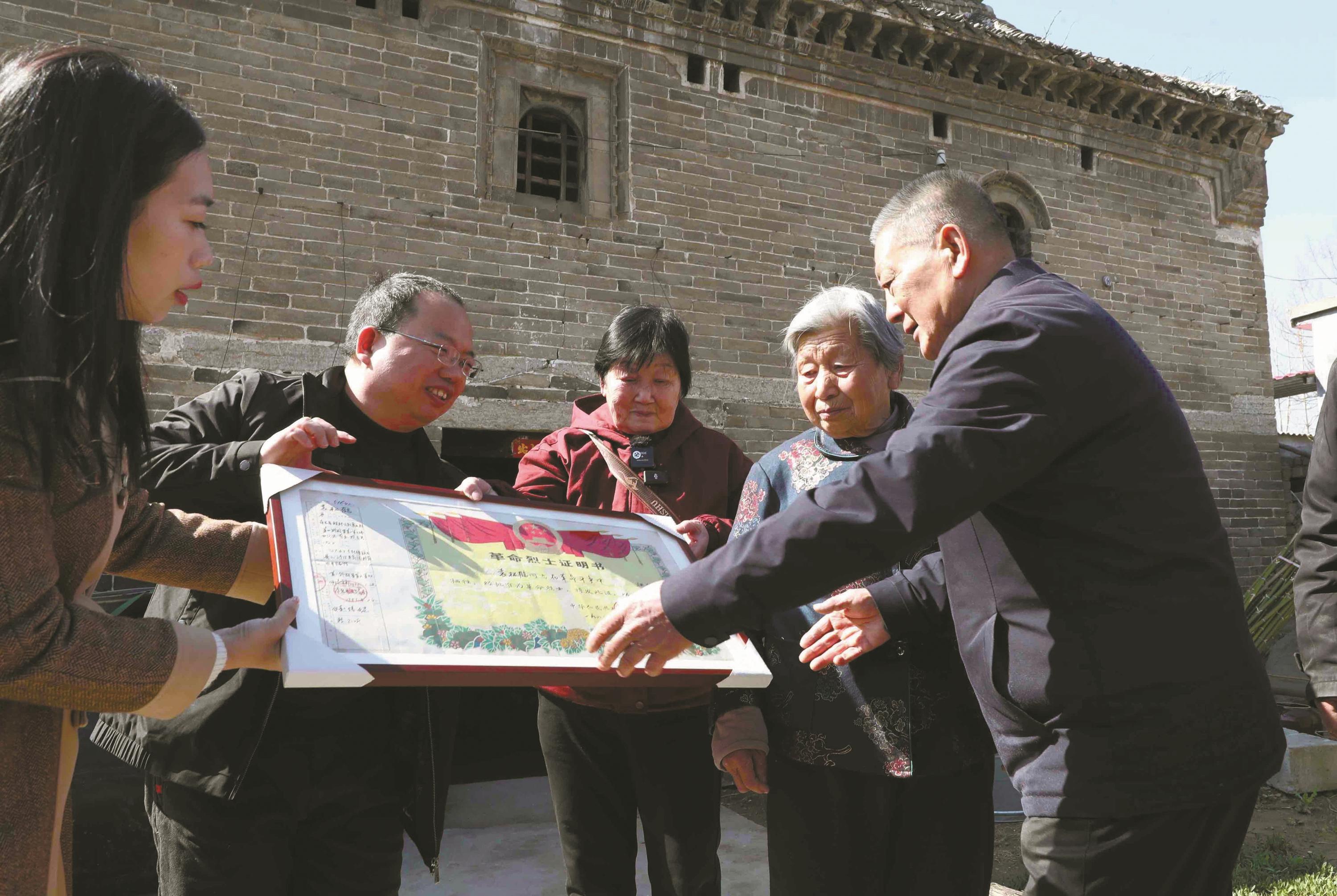

3月17日,清明前,河南省许昌市建安区袁庄,宁波财经学院的师生将一封书信交到了85岁的袁秋香手中。老人颤抖着抚摸书信上的字迹,红了眼眶。

“爸……”老人呢喃着,将书信紧贴在胸口,仿佛要透过这封信拥抱定格在青春年华里的父亲。

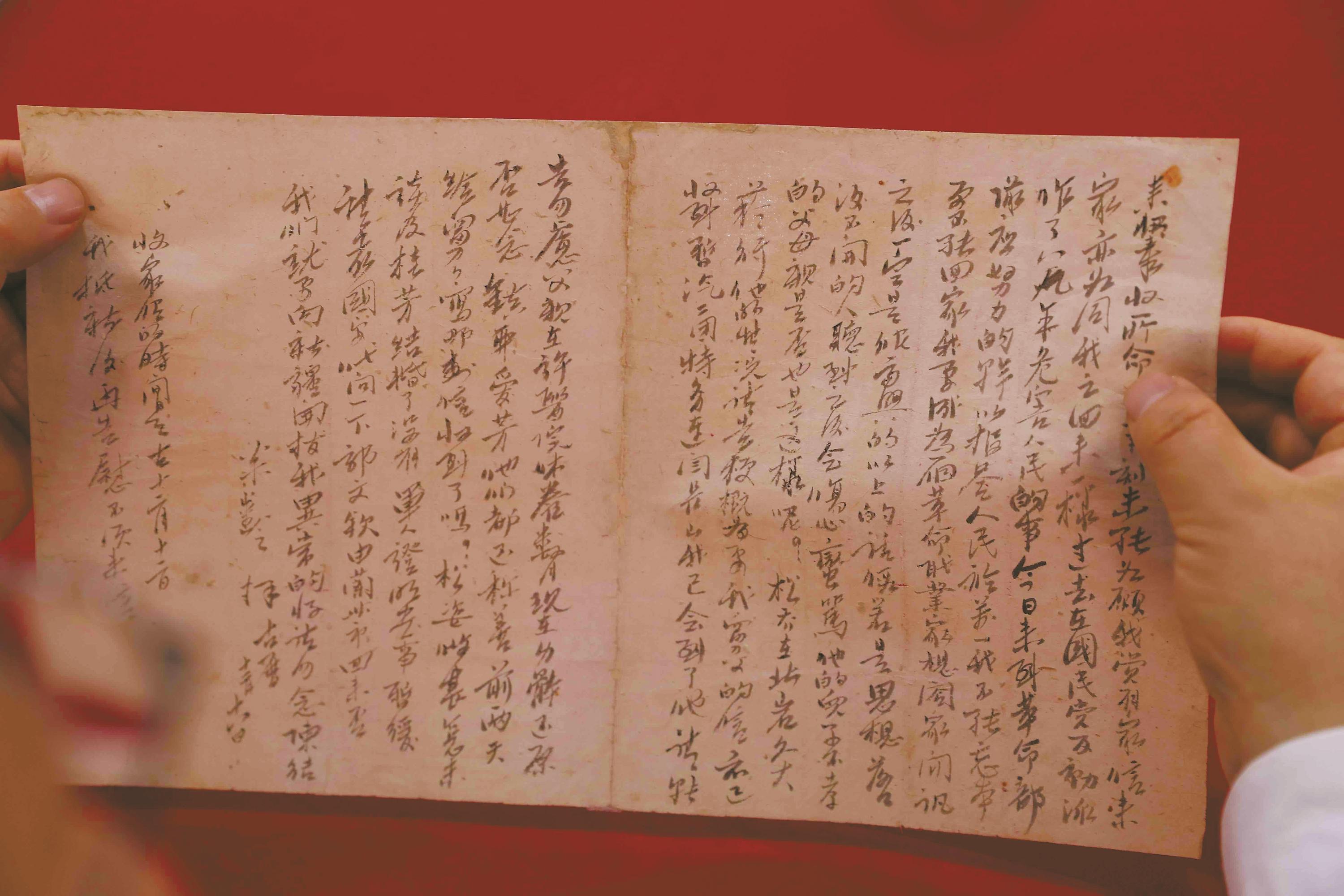

老人口中的“爸”是烈士袁松鹤,河南许昌人,1920年出生,七七事变后投笔从戎,随部队征战南北,1950年在哈密剿匪时牺牲。时隔71年,家属才在哈密烈士陵园寻得英魂归处。这封历经岁月侵蚀的家书,承载了袁秋香的无尽思念。

“‘公家的事儿再小也是大事,家里的事儿再大也是小事,你出去干革命,别想着回家。’这是爷爷对爸爸说的话,爸爸出去后,就再也没有回来。”袁秋香说,父亲出去那年,她才一两岁。

“我不能忘本,更不能回家”“父亲在医院休养数月,身体还原否”……信件上的字迹清秀,每一句都饱含了袁松鹤对家人的思念。

时光流转,家书裂成了两半。2024年,经多方辗转,这封饱经沧桑的家书连同袁松鹤的烈士证明、贺年卡等物件,来到宁波财经学院“我为烈士修遗物”团队手中。团队负责人曹明花费了4个多月的时间,修复了这些遗物。

“当把这些物件交给烈属后,我如释重负。”曹明说。

这位曾参与汉阳陵陶俑、西安唐皇城墙遗址等重大文物保护项目的材料学博士,从2018年起在宁波财经学院从事文物保护教学。修复工作的契机始于2019年,学生求助修复“红色文书”,让曹明开启了新领域。

2021年,随着烈士家属慕名而来,曹明正式专攻烈士遗物修复。实验室的灯光常年亮至深夜,师生们在修复过程中与历史展开对话。

“修旧如旧是基本原则,修复不是覆盖历史,而是让时光的印记更清晰。”提及修复的首件红色文物——部队写给烈士家属的信时,曹明眼眶湿润,“来信是告知战士牺牲的消息。当年收到信时,烈士的女儿年仅三岁。信纸上‘光荣牺牲’的字迹与层层泪痕,都是不能被抹去的历史见证。”

4年来,团队已修复160余件烈士遗物,为20余个家庭重筑记忆桥梁。从泛黄证件到残缺照片,每件遗物都经过材质分析、清洗去污、平整加固等严谨工序。“最难的是寻找匹配的材料,有时为一张信纸要跑遍多个市场。”曹明说。

“学生一届届地接力,我一直坚守,既是技术支撑,也是希望吸引更多人加入这场跨越时空的守护。”曹明表示。

现代金报 | 甬派 记者 张培坚 林桦

通讯员 王轶群