3月13日下午,江北区甬江实验学校热闹非凡,一场以“舌尖上和指尖上的家乡”为主题“家乡风俗博览会”在校园里举行。这是该校第四届“汉文化节”的子项目之一,“家乡风俗博览会”将学科知识与实践探究深度融合,语文、历史、地理、美术、劳动技术等学科交汇碰撞,学生们通过“做中学”,化身文化传播者,用美食与美器“书写”家乡故事。

□现代金报|甬派

记者 马亭亭 通讯员 王静静

本次活动充分发掘同学们的自身优势,跨年级整合资源,按照地域开设展区,分设“浙江”“安徽”“江西”“江苏”等13个区域。同学们结合家乡地域特色,探究食材与工艺背后的自然人文因素;设计省份海报、绘制传统纹样,诠释美器中的千年匠心;撰写项目介绍、展示工艺过程,用多元形式传递乡音乡情。

可以说,现场就是一个大型的“家乡代言人”实践舞台。活动一经发起,同学们便踊跃参与,有近百名同学以“自研、自备、自制”的方式,向大家介绍家乡特色、特产,让同学们大涨知识。

比如,仡佬族、苗族的民族服饰多姿多彩,安徽虎头鞋的针脚细密,山东风筝的彩绘飞扬,江苏绣团扇的丝线流转等,30余件工艺品来自十几个省份,每一件作品都有着传统技艺的青春表达。

在活动中,同学们看、听、做、品、记,将实践体验转化为思考和成长。“做风筝真不容易!以前我看大人做过风筝,看着看着觉得自己会了,但自己做起来真难,不断重做、不断修正。风筝是我们家乡的非物质文化遗产,我为家乡感到骄傲。”山东展区的学生讲解员说。

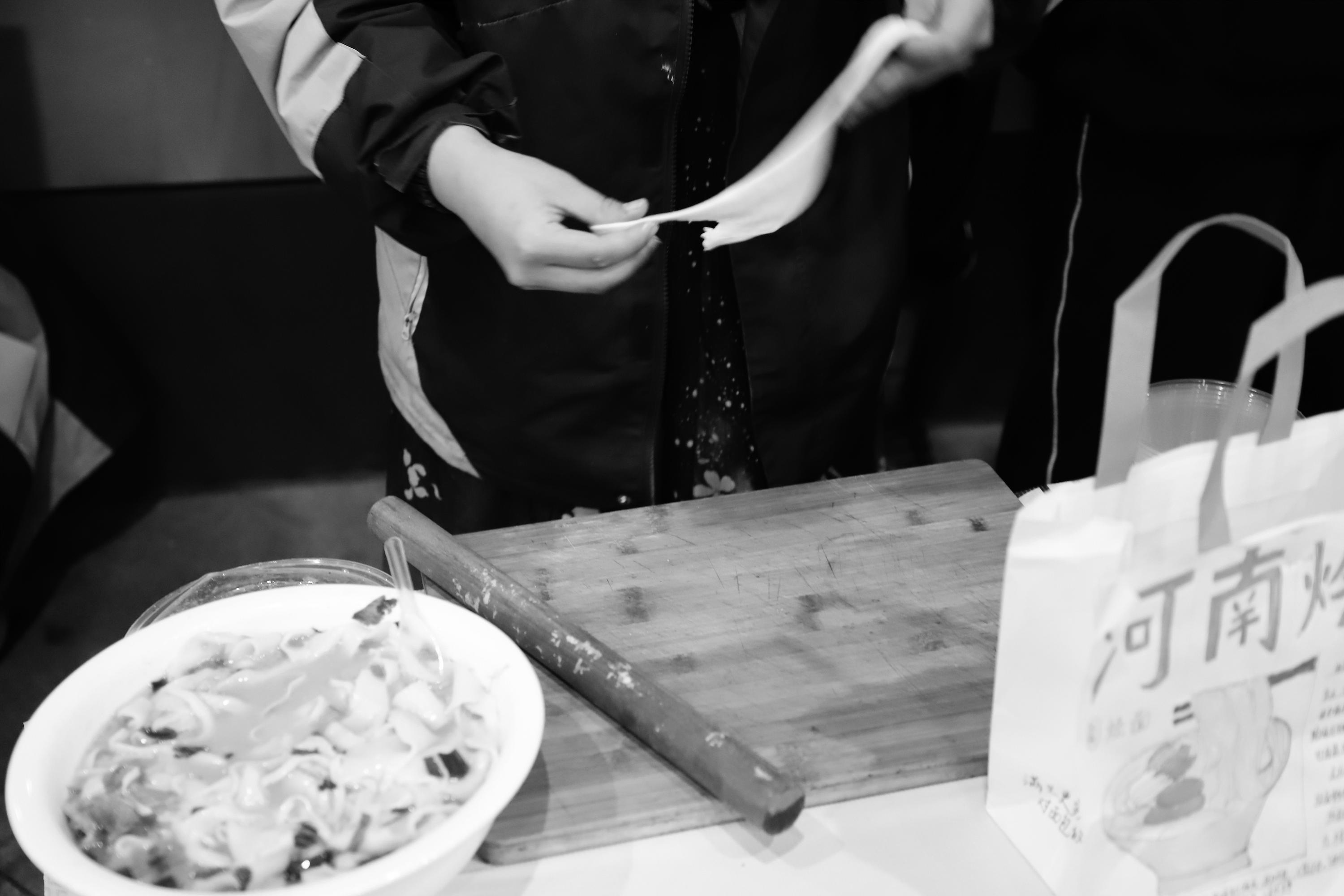

在美食区,四川钵钵鸡的麻辣鲜香、河南烩面的筋道醇厚、宁波汤圆的软糯清甜……60多种美食集合了全国各大菜系,舌尖上的风味成为最生动的文化教科书。 看到现场多种多样的面食,同学们由衷感叹:“原来中国人这么爱吃面条,武汉热干面、安徽格拉条、河南烩面、南昌拌粉、淮南牛肉汤……数都数不过来。”

“我们学校的生源来自全国各地,父母来宁波第二故乡创业、工作,孩子们随之而来,同时带来了各地的风俗和文化,我们通过举办家乡民俗博览会,就是想让各地的文化相互交流、融合,提升学生对家乡的热爱。”甬江实验学校党支部书记、校长徐明杰介绍,本次活动不仅是民俗风情的展示台,更是文化自信的养成课。学校打破课堂边界,让知识在真实情境中扎根生长,让学生们在分享交流中获得文化自信,不断拓宽认知视野,读懂家乡文化的深厚内涵,从而深爱脚下这片美丽的土地。

■金报快评

校园文化要以看得见的方式呈现

好一场校园里的“家乡风俗博览会”!从现场展示的美食种类和数量,工艺品和民族服饰的精美多样来看,这一活动的广度和深度都超越了以往见到的校园活动,其给学生的文化熏陶和影响必将是深刻的,也是长远的。

进入新时代后,各地各校都开始重视校园文化建设,因为大家都认识到,要从根本上提升办学水平,单凭抓课堂教学和升学率已经难以为继,必须立足于以文化人,用先进的文化去感化学生、教育学生,才能更好地完成新时代育人目标。为此,很多学校都在主抓校园文化建设,且取得了一定成果。

但因为文化这个概念比较抽象,看不见,摸不着,抓什么,怎么抓,很考验人。如若抓而不当,极有可能流于空谈,收不到实效。这是一些学校普遍遭遇的难题,也是一些学校急切想破解的课题。

甬江实验学校的这场大型民俗活动为各校提供了启示,即校园文化要以看得见的方式呈现。怎样才能让学生更好地了解各民族的民俗文化,怎样才能让学生增强文化自信,没有比让来自全国各地的学生展示家乡的美食、工艺品和民族服饰更好的载体了。

就以此次展示的60多种美食来说,四川钵钵鸡、河南烩面、宁波汤圆……通过各具特色的色、香、味,让学生直观地感受到了各地的饮食习惯和文化习俗,进一步体会,就能触摸到一地的人文环境和人文精神,无形中就拓宽了认知视野,读懂中华民族之所以生生不息的力量源泉。

对中学而言,要上好文化自信的养成课,一定要从学校实际出发选准合适的方式方法,切忌满足于抽象的说教,而是要注重具象的呈现,活体的展示,像甬江实验学校那样,让抽象的文化化成一道道美食、一件件工艺品或者一套套民族服饰,活灵活现地展示在学生眼前,看得见,摸得着,闻得出,甚至还能吃进肚子里,如此这般,校园文化建设才能得以深入持久地推进下去。王学进