从灶台跃动的蓝色火苗,到实验室震撼的火焰掌;从远古沼泽酝酿的天然气,到现代科技下的“万能原料”;从照亮千家万户的清洁能源,到助力火箭冲破大气层的澎湃动力,甲烷与丁烷的应用是人类驾驭自然能量的缩影。

这次,江北区洪塘中心小学的科学老师孙林杰带我们走进甲烷与丁烷的奇妙世界。

栏目主持人

记者 钟婷婷

特邀科普老师

孙林杰

江北区洪塘中心小学科学老师

(感谢余姚市食品检验检测中心理化检测工程师叶深杰提供专业指导)

实验中的科学密码

火焰魔法秀

传说科学老师都会一个绝招——江湖人称火焰掌。

将丁烷气体打进泡泡液里,要是没有泡泡液,加点洗洁精的水也行。这时就会产生好多泡泡。这些泡泡就像一个个小房子,把丁烷气体包裹在里面。将这些泡泡放在掌心,点燃瞬间升腾起半米高的火球,表演者却毫发无损。

手为什么不会被烧伤呢?这其实利用了水的比热容高的原理——丁烷燃烧时间很短,仅零点几秒,我们知道泡泡表面有很多水,水蒸发会吸收大量热。这些水吸收了火焰的热量,就像给手掌穿上了一层临时的隔热防护服,能保护手不被烫伤。

当然做这个实验的时候,一定要注意安全,请勿随意模仿。时间得严格控制好,不能让手在火下面待太久,不然这层“保护外套”不管用了,手就会被烫着啦。

脉冲炮实验

用两个塑料水桶,一根透明水管组装成“脉冲炮”。里面充入丁烷气体,用点火器点燃。火焰就会沿着水管进入水桶继续燃烧,气流从水桶的开口处喷出,生动展现燃烧产生的冲击波。但是网红“等离子脉冲炮”的制作过程及使用过程都存在一定风险,倘若操作不当,容易受伤。所以建议大家看看就好,不推荐模仿。

“气体双雄”甲烷与丁烷

从分子结构看本质

如果你对丁烷这个名称比较陌生,那么甲烷会不会更耳熟一些呢?从这两个名称当中你就会发现,它俩其实是一对“好兄弟”。甲烷是大自然中结构最简单的碳氢化合物,一个分子中只有1个碳原子。利用中国传统记序符号天干地支中的“十天干”——“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”来命名,它被取名为“甲烷”。猜一猜,如果它拥有4个碳原子,你会怎么称呼它呢?“甲、乙、丙、丁……”没错!丁烷。要不说他们俩是“亲兄弟”呢!还有朋友会问,那有没有乙烷、丙烷、戊烷呢?当然有!它们就像是一个大家庭中的兄弟排行:老大、老二、老三、老四……

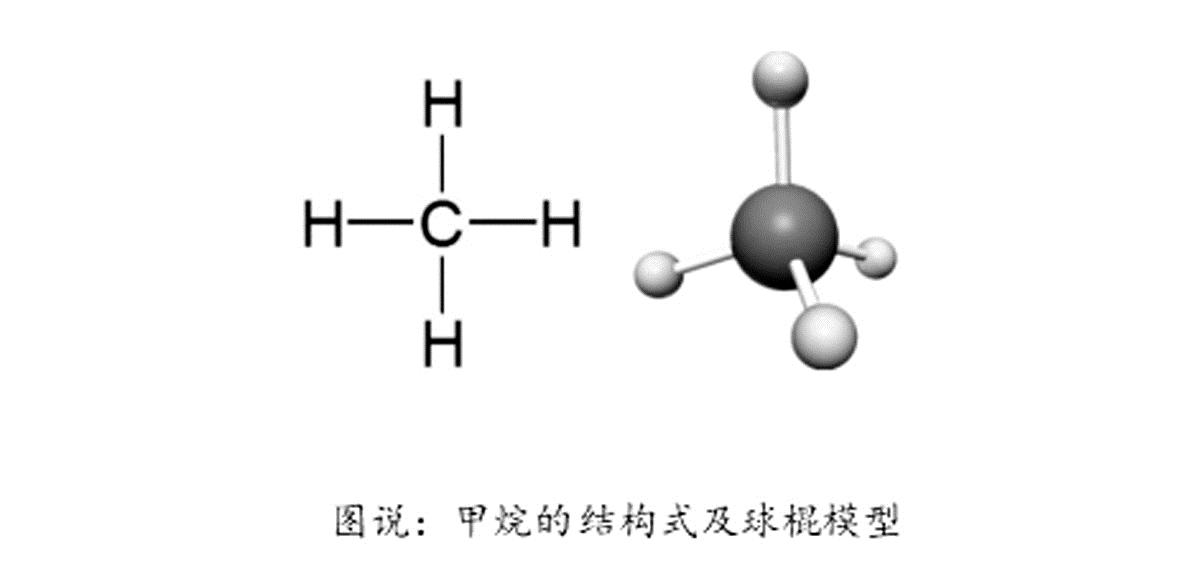

“老大”甲烷(CH4)是一种无色、无味、易燃的气体。它的分子结构就像自然界中最精巧的碳氢积木,1个碳原子稳稳托住4个氢原子,形成完美的正四面体结构。这种极简设计让它在常温下保持气态,密度只有空气的55%,所以泄漏时会向上飘散。与空气混合后,甲烷浓度在5%至15%时易发生爆炸。

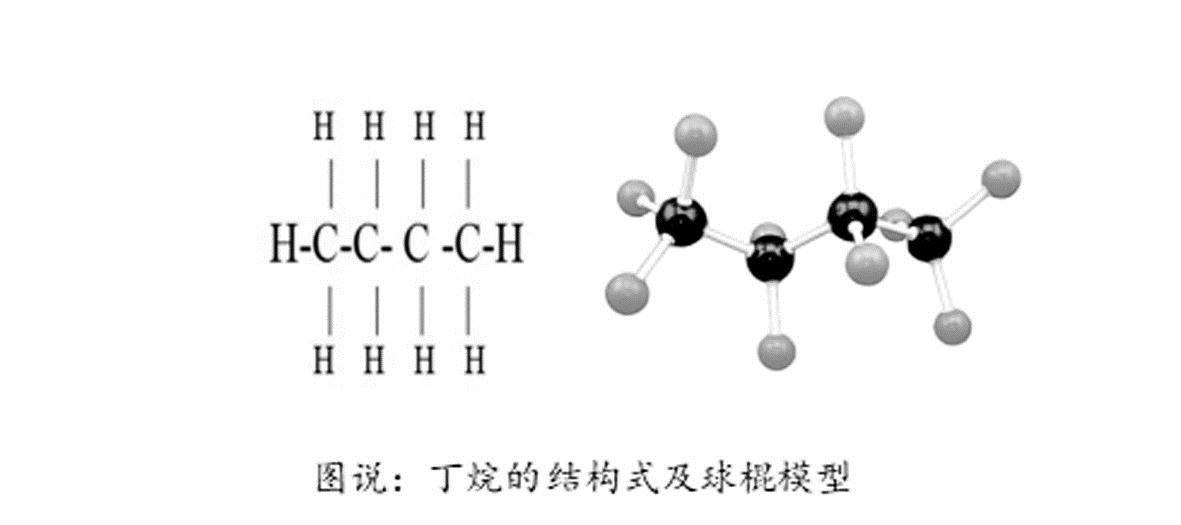

而丁烷(C4H10)则是4个碳原子手拉手排成长链,每个碳都带着氢原子。而且由于碳原子之间的“手牵手”角度不同,丁烷还分为正丁烷和异丁烷这两个“双胞胎”,我们生活中一般见到的是正丁烷。这种结构赋予它更高的沸点(-0.5℃),因此能轻松液化装进打火机。常压下为无色气体,有轻微的不好闻气味。在常温下比较稳定,遇强氧化剂或高温易分解,可能会引发爆炸,所以储存或运输时切记远离明火、高温,要避免与氧化剂接触。

有趣的是,这两兄弟天生都是“暴脾气”——一点就着,极易燃烧。且由于分子组成只有碳和氢两种元素,所以在释放大量热能的同时只会生成二氧化碳和水,是一种清洁能源。

从厨房到太空的应用

甲烷是名副其实的“清洁能源先锋”,每立方米完全燃烧大约能释放40MJ(兆焦耳)热量,且产物只有二氧化碳和水。每天清晨,当蓝色火苗在燃气灶上跳动时,正是甲烷在施展它的能量魔法!它燃烧时火力又大又稳,还没有黑烟,再也不会像老式煤炉那样熏黑锅底、呛得人直咳嗽。悄悄告诉你:天然气大家庭里90%都是甲烷,还有乙烷、丙烷、丁烷这些“能量兄弟”在默默帮忙!

在农村,人们会把牛粪秸秆倒进沼气池,短短几周,这些废弃物就会变成能烧饭、照明的甲烷气体,连剩下的渣滓都能变成滋养蔬菜的有机肥。这种“生态魔法箱”,既省了煤气费,又让菜园子长得绿油油!

这个透明无味的“隐身侠”其实还藏着安全妙招——工程师给它加了臭鸡蛋味的“警报”。哪怕只有1%的燃气泄漏,这种特殊气味就会像闹钟一样提醒我们:“快关阀门!快开窗!”这个聪明设计,每年能避免上千起安全事故!

丁烷则是户外爱好者的最佳拍档,现在很流行的露营装备中一定少不了卡式炉,用的就是丁烷气罐提供热源。手掌大的250克气罐就能支撑3小时炉头燃烧。它液化储存的特性,让珠峰营地也能享用热咖啡。顺便说一句:我们家里常用的打火机,里面装着的就是液态丁烷。轻轻一按,丁烷瞬间汽化,形成几厘米高的稳定火苗,防风设计让它在雨雪天也能点燃火焰。

在航天领域,压缩丁烷还可以作为备用燃料。其-138℃的超低冰点特性,确保在太空极端低温环境下仍能可靠工作。丁烷推进剂曾助力SSTL的首颗纳米卫星SNAP-1探测器完成精准轨道修正,这个厨房里的“小个子”竟在太空中大显身手。

甲烷和丁烷不仅能烧火,还能变身成各种有用的生活用品。比如塑料玩具、彩色颜料,甚至治病的药物!科学家用它们制造氢气、甲醇等工业产品,就像用积木搭出千变万化的新材料。

这两个小小的碳氢分子提醒着我们:最平凡的分子里,往往蕴藏着改变世界的能量密码。