小到做家务、护理植物,大到化学实验、医疗手术……橡胶手套作为日常生活中经常用到的一种防护手套,用途非常广。然而,因为橡胶不耐油、不耐热,使用不当的情况下极易老化、破损,这给使用者带来极大的不便。

余姚市第二实验小学北校区305班的陈韵伊同学观察到这一现象后,利用空气流动力学的原理,动手制作了一个“橡胶手套穿戴神器”,且制作材料全是生活中常见的。她的小发明,荣获宁波市第八届中小学生创客大赛一等奖第一名的好成绩。

□现代金报 | 甬派 记者 樊莹

妈妈的烦恼:

遇到一个“粘人”的家伙

陈韵伊的妈妈是一名医务工作人员,经常会使用橡胶手套。“有一次,我到妈妈的工作单位,发现一个阿姨因为手汗太多,橡胶时不时地粘在手上,只能用力拉扯手套,一不小心就扯坏了。而类似的情况,妈妈也经常碰到。”陈韵伊注意到这一细节后,开始认真研究起这个“粘人”的家伙。

她戴了几次橡胶手套后发现,若想一次性戴成功,就必须在戴的过程中将手套完全展开,避免任何褶皱,特别是指尖部分。当手部处于干燥状态时,戴橡胶手套相对轻松;而一旦手部出汗,戴橡胶手套就会变得棘手起来。

事实上,这一情况还发生在家务劳动中。有时,妈妈在家里打扫卫生时,也会使用橡胶手套。然而,手部如果处于湿润状态,穿脱手套都不是很方便。

怎么样才能让大家不受手部干湿状况的影响,轻松做到穿戴自如呢?陈韵伊想到,在医院里一些有经验的护士戴橡胶手套时,常常会往手套里吹一口气,让它先鼓起来,然后往里伸手就能较好地戴上它了。所以,只要想办法让手套在穿之前先自动鼓起来,变得胖胖的,一切就简单了。带着设想,陈韵伊一边翻看书本,一边求助爸爸妈妈和老师。

寻找思路和方法

花三个月做出小发明

在小学三年级科学课本里,有一个单元讲的正是“空气”。学生通过观察和实验,能够了解到空气的基本性质,如空气占据空间、空气的流动形成风等现象,并认识到空气流动在生活中的应用。为此,陈韵伊找到了学校发明社团的负责人马基法老师。

“马老师告诉我,可以运用课上学习到的空气流动力学的原理,试着利用气泵抽气让手套内外形成压力差,说不定能实现手套轻松鼓起的效果。”陈韵伊说,正是老师给出的方向,让她的思路一下子打开。

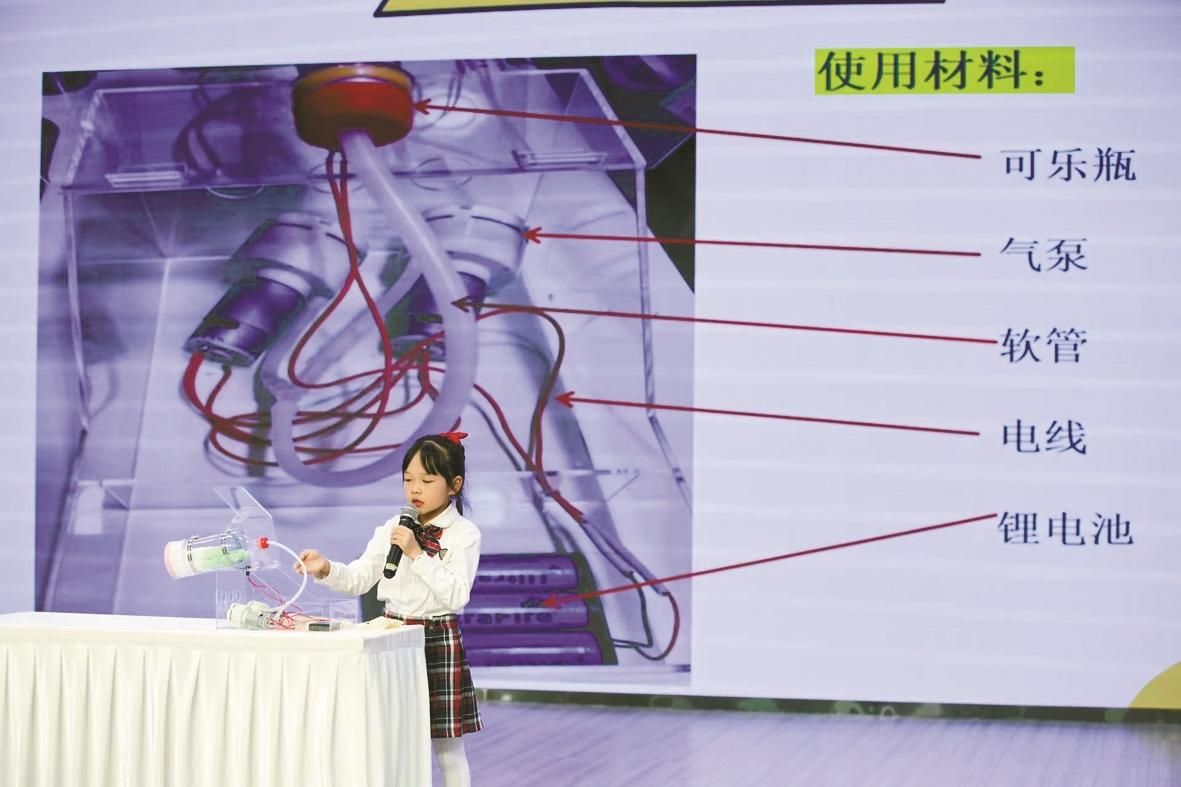

在老师的指导下,她和爸爸妈妈一起画设计草图,并反复改了三稿,包括外壳从纸箱升级到亚克力板,气泵压力开关的线路布局也更加合理。她还收集了所需要的材料,1个可乐瓶、2个气泵、3节锂电池、若干导线和若干软管,然后按流程制作、反复尝试。从设计草图到制作完成这个小发明,陈韵伊花了两三个月的时间。

“尽管过程中遇到很多困难,但获得成功的那一刻,我很开心!”陈韵伊还在现场演示了自己的小发明,把设备平放在桌面,接着把手套边缘套在可乐瓶开口处,形成一个密闭环境。最后,打开设备开关,利用气泵将瓶子里的空气抽走。使用者只要一伸手,短短几秒钟,就可以穿戴好橡胶手套。

为了验证这一发明的实用性,陈韵伊还在马基法老师的指导下做了一组实验,对比直接穿戴橡胶手套和使用橡胶手套穿戴神器这两种方式,戴所需时间、手部干燥时穿戴成功率、手部出汗、潮湿时穿戴成功率以及穿戴橡胶手套破损等情况。经过多次实验,她发现,使用手套穿戴神器后,各项数值都有明显提高,其中手部出汗、潮湿时穿戴成功率能达到100%,穿戴橡胶手套破损率为0%。

老师眼中的她

乐于观察、喜欢实践

从校赛到余姚市赛再到宁波市赛,陈韵伊凭借自己的科创发明一路过关斩将,最终荣获宁波市第八届中小学生创客大赛一等奖第一名的好成绩。这一结果,在老师们看来,既在“意料之外”也在“情理之中”。

在班主任胡捷老师眼里,陈韵伊是个特别的女孩,别看她性格内向,平时话不多,可内心满是独特的想法。她就像是一块“吸铁石”,学校或班集体一有什么活动,其他同学都喜欢跟着她。每次小组活动,陈韵伊都能合理分工,让任务高效完成。不仅如此,这个孩子还很热爱科技发明,设计出一个个新奇的作品,多次在科技发明比赛中获奖。在她安静的外表下,藏着大大的能量,激励着身边的同学一起探索知识、追求梦想。

“陈韵伊同学的作品来源于对生活的观察,也会想好的办法解决问题,应用到生活中去。”马基法老师说,这个孩子身上有着一股韧劲和爱钻研的精神,“比如,可乐瓶的瓶身很软,如何将它稳固地放置在设备上方,而不会因为空气流动速度加快造成偏移或掉落。为了解决这个问题,孩子经常来办公室请教我,直到找到最优的办法。”

不仅如此,在层层选拔中,陈韵伊不仅要一遍遍演示自己的科技小发明,还要站上台向评委们大方介绍自己的思路和实验过程。这对于一名三年级的小学生来说,不是件容易的事。“起初,我还有些担心,建议跟着妈妈或者老师一起上台完成,但孩子一再表示自己能独立完成。最后,大段大段的文字,她都背了下来,并且在舞台上的表现也很出色。”马基法老师说。

孩子的自信和洞察力,离不开良好的家庭教育。从小,陈韵伊妈妈鼓励孩子多观察、多思考,积极参加各种活动和团队合作,培养多元化的兴趣爱好和技能。工作再忙,她都会“挤”出时间陪伴孩子,一起经历、一起克服困难,“我常跟孩子说,得不得奖不重要,重在参与。值得高兴的是,短短三年时间,孩子的变化很大,从一开始有些抗拒参加活动到现在主动报名参加,收获快乐和经验。”