北仑区岷山学校

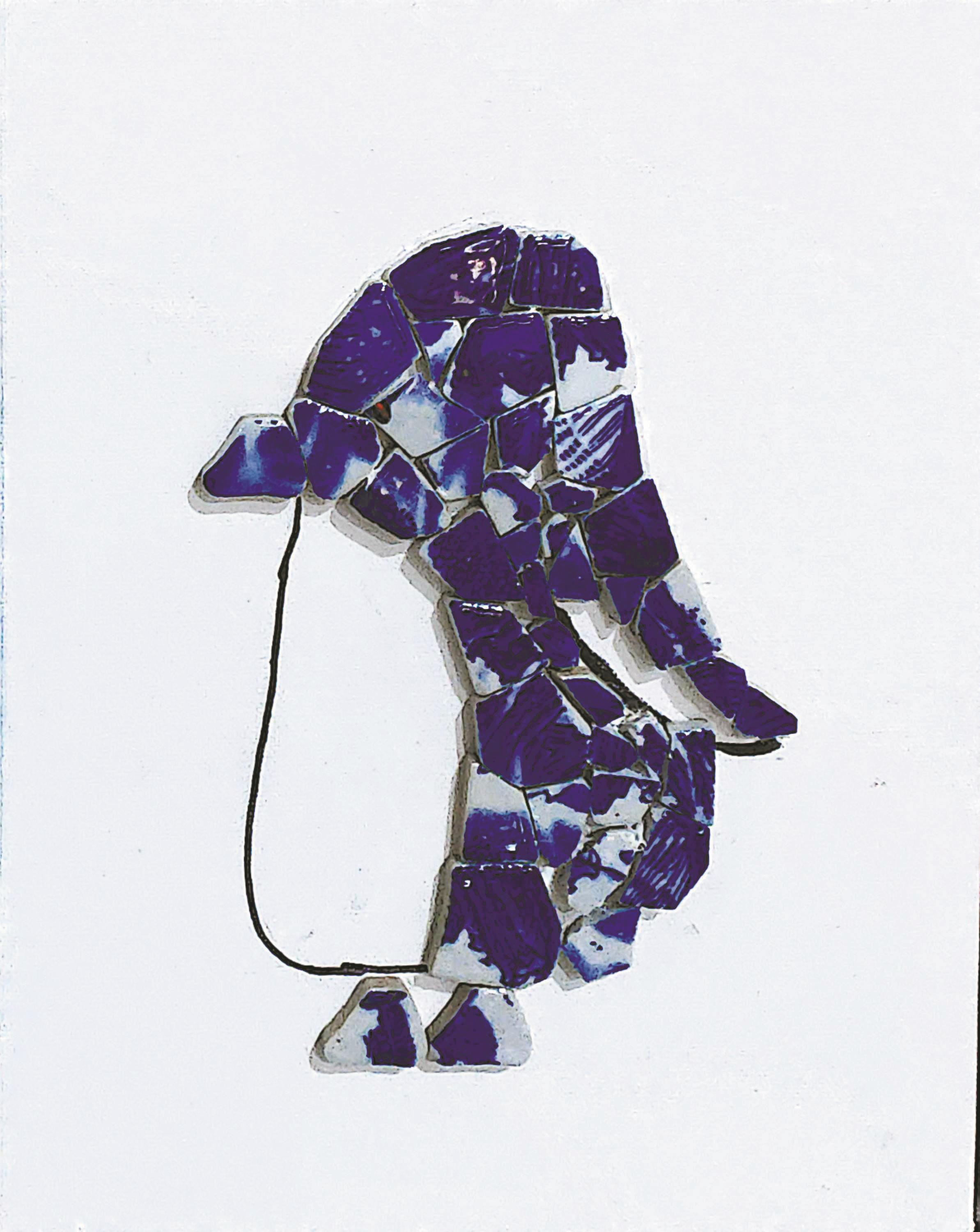

近日,一场颇有新意的“文博+教育”活动在北仑区岷山学校多个场馆进行,活动将在地文化与文博教育结合,内容多姿多彩,其中包括“水下24米‘小白礁I号’的故事”微展和由学生创作的与“小白礁I号”清代沉船和海上丝绸之路相关主题的作品展示,让同学们深切感受到了水下考古、港口文化和海洋文明的魅力。

组稿老师 舒仁彪 贺珊儿

邂逅“小白礁Ⅰ号”

102班 王敏行(证号2510394)

“在宁波那片蓝色的大海里,藏着小白礁Ⅰ号的故事……”我跟着大家一起大声朗诵着这首小诗。从诗句中,我明白了“小白礁Ⅰ号”是一艘古代沉船,在宁波象山海域24米深的海底沉睡了200年,它如同历史遗落的珍珠,充满神秘的色彩。

非常幸运的是,“水下24米——‘小白礁Ⅰ号’的故事”主题微展来到我们学校,让我们能沉浸式观展,了解水下考古的奥秘。

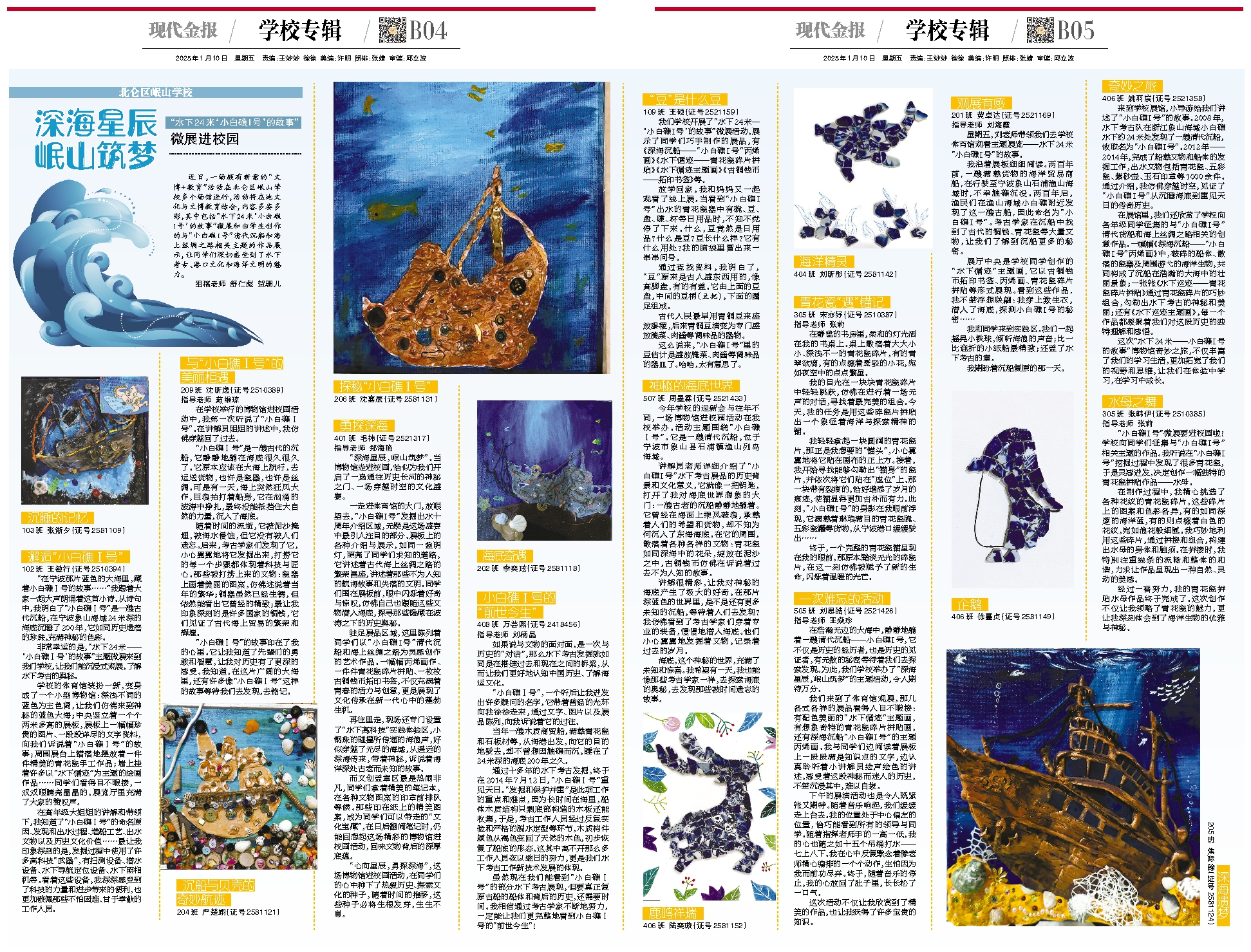

学校的体育馆装扮一新,变身成了一个小型博物馆:深浅不同的蓝色为主色调,让我们仿佛来到神秘的蓝色大海;中央竖立着一个个两米多高的展板,展板上一幅幅珍贵的图片、一段段详尽的文字资料,向我们诉说着“小白礁Ⅰ号”的故事;周围展台上错落地摆放着一件件精美的青花瓷手工作品;墙上挂着许多以“水下循迹”为主题的绘画作品……同学们看得目不暇接,一双双眼睛亮晶晶的,展览厅里充满了大家的赞叹声。

在高年级大姐姐的讲解和带领下,我知道了“小白礁Ⅰ号”的命名原因、发现和出水过程、造船工艺、出水文物以及历史文化价值……最让我印象深刻的是,发掘过程中使用了许多高科技“武器”,有扫测设备、潜水设备、水下导航定位设备、水下照相机等。看着这些设备,我深深感受到了科技的力量和进步带来的便利,也更加敬佩那些不怕困难、甘于奉献的工作人员。

与“小白礁Ⅰ号”的

美丽相遇

209班 沈昕逸(证号2510389)

指导老师 茹维琼

在学校举行的博物馆进校园活动中,我第一次听说了“小白礁Ⅰ号”。在讲解员姐姐的讲述中,我仿佛穿越回了过去。

“小白礁Ⅰ号”是一艘古代的沉船,它静静地躺在海底很久很久了。它原本应该在大海上航行,去运送货物,也许是瓷器,也许是丝绸。可是有一天,海上突然狂风大作,巨浪拍打着船身,它在汹涌的波涛中挣扎,最终没能抵挡住大自然的力量,沉入了海底。

随着时间的流逝,它被泥沙掩埋,被海水侵蚀,但它没有被人们遗忘。后来,考古学家们发现了它,小心翼翼地将它发掘出来,打捞它的每一个步骤都体现着科技与匠心。那些被打捞上来的文物:瓷器上画着美丽的图案,仿佛述说着当年的繁华;铜器虽然已经生锈,但依然能看出它曾经的精致;最让我印象深刻的是许多国家的铜钱,它们见证了古代海上贸易的繁荣和辉煌。

“小白礁Ⅰ号”的故事印在了我的心里。它让我知道了先辈们的勇敢和智慧,让我对历史有了更深的感受。我知道,在这片广阔的大海里,还有许多像“小白礁Ⅰ号”这样的故事等待我们去发现,去铭记。

勇探深海

401班 毛祎(证号2521317)

指导老师 郑海艳

“深海星辰,岷山筑梦”。当博物馆走进校园,恰似为我们开启了一扇通往历史长河的神秘之门、一场穿越时空的文化盛宴。

一走进体育馆的大门,放眼望去,“小白礁I号”发掘出水十周年介绍区域,无疑是这场盛宴中最引人注目的部分。展板上的各种介绍与展示,如同一盏明灯,照亮了同学们求知的道路,它讲述着古代海上丝绸之路的繁荣昌盛,讲述着那些不为人知的航海故事和失落的文明。同学们围在展板前,眼中闪烁着好奇与惊叹,仿佛自己也跟随这些文物潜入海底,探寻那些隐藏在波涛之下的历史奥秘。

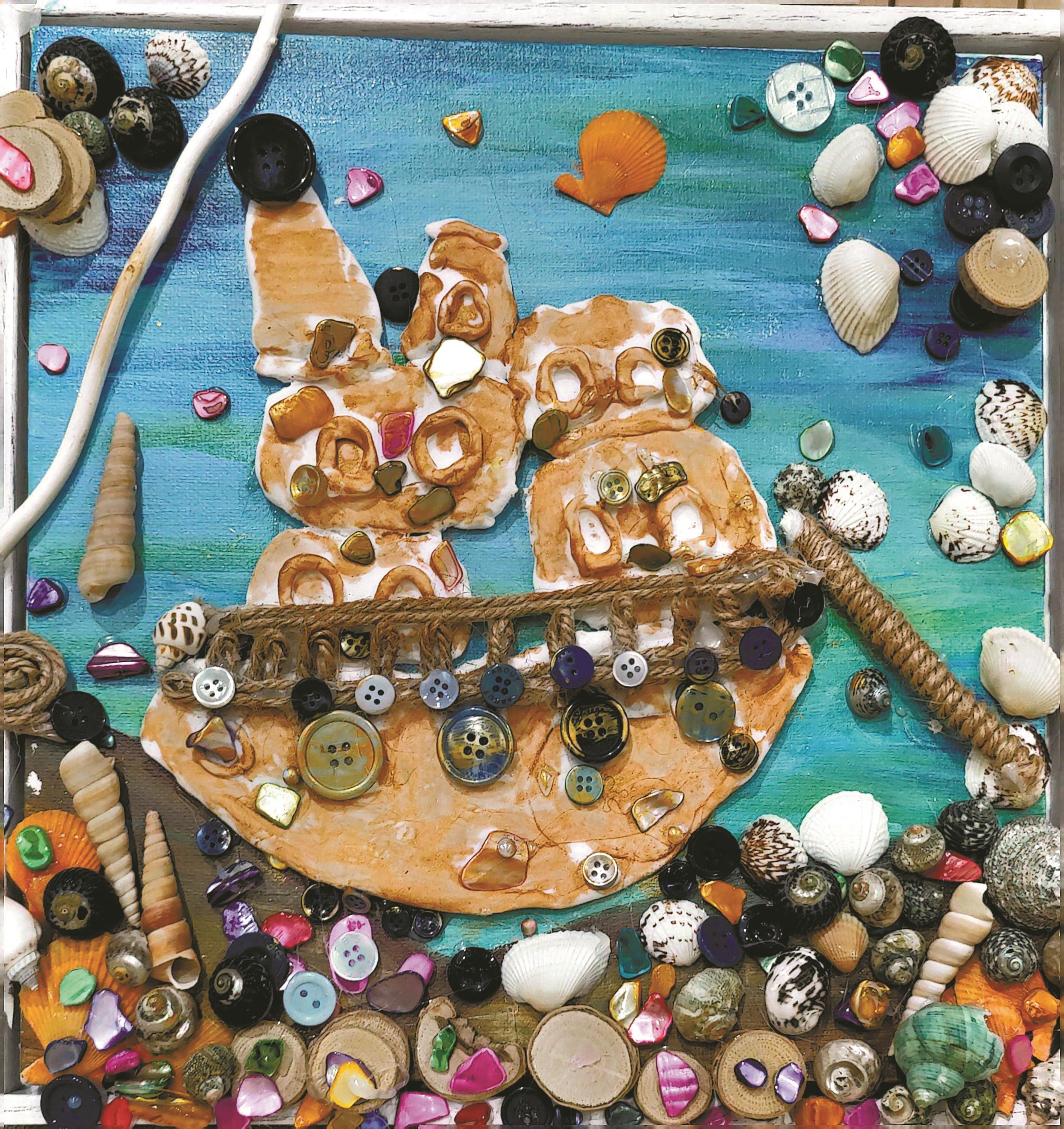

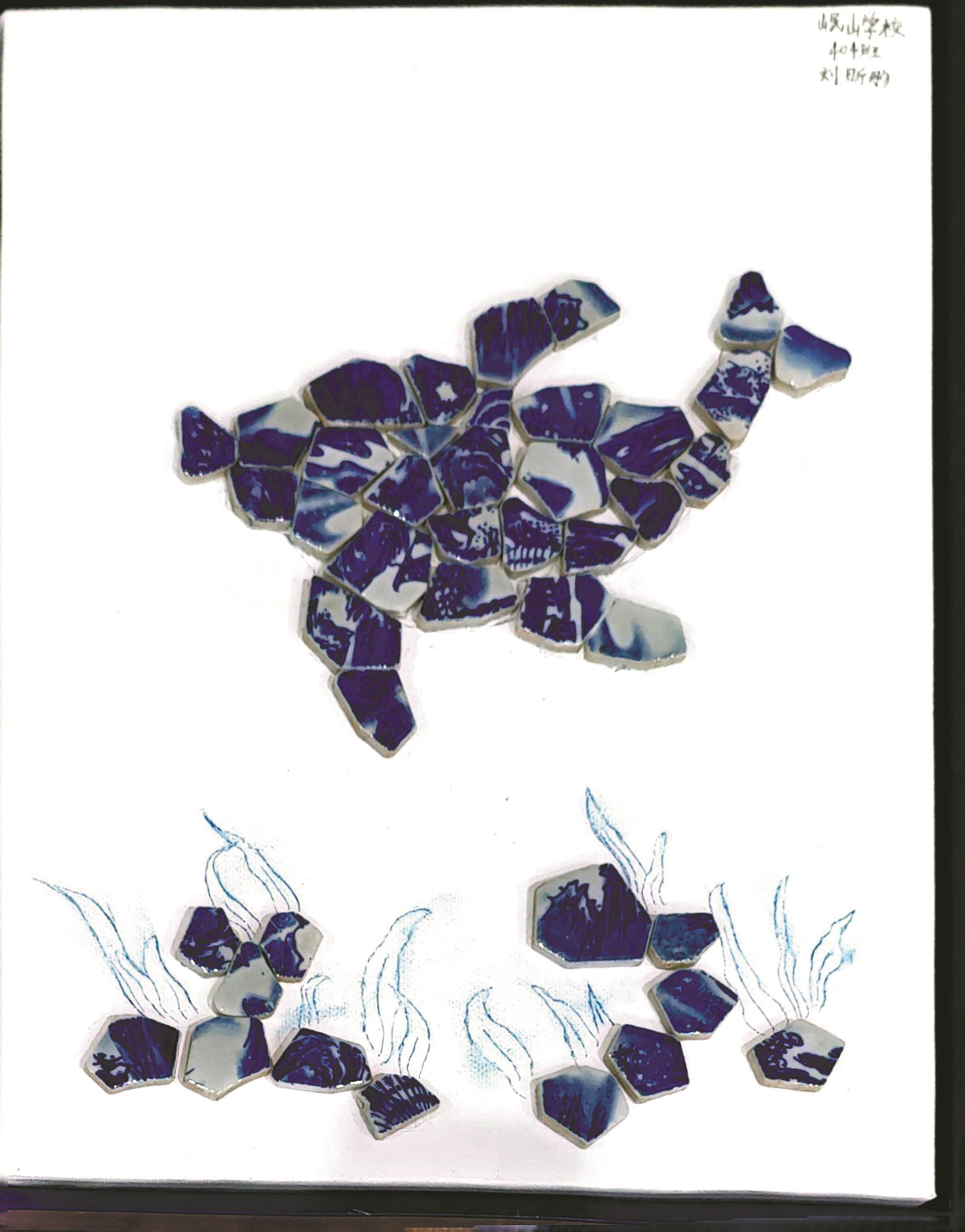

驻足展品区域,这里陈列着同学们以“小白礁I号”清代沉船和海上丝绸之路为灵感创作的艺术作品。一幅幅丙烯画作、一件件青花瓷碎片拼贴、一枚枚古铜钱币拓印书签,不仅充满着青春的活力与创意,更是展现了文化传承在新一代心中的蓬勃生机。

再往里走,现场还专门设置了“水下高科技”实践体验区,小钢珠的碰撞所传递的海浪声,好似穿越了无尽的海域,从遥远的深海传来,带着神秘,诉说着海洋深处古老而未知的故事。

而文创盖章区最是热闹非凡,同学们拿着精美的笔记本,在各种文物图案的印章前排队等候。那些印在纸上的精美图案,成为同学们可以带走的“文化宝藏”,在日后翻阅笔记时,仍能回想起这场精彩的博物馆进校园活动,回味文物背后的深厚底蕴。

“心向星辰,勇探深海”,这场博物馆进校园活动,在同学们的心中种下了热爱历史、探索文化的种子,随着时间的推移,这些种子必将生根发芽,生生不息。

小白礁Ⅰ号的

“前世今生”

408班 万芸熙(证号2418456)

指导老师 刘杨晶

如果说与文物的面对面,是一次与历史的“对话”,那么水下考古发掘就如同是在搭建过去和现在之间的桥梁,从而让我们更好地认知中国历史、了解海运文化。

“小白礁Ⅰ号”,一个听后让我迸发出许多疑问的名字,它带着曾经的光环向我徐徐走来,通过文字、图片以及展品陈列,向我诉说着它的过往。

当年一艘木质商贸船,满载青花瓷和石板材等,从海港出发,向它的目的地驶去,却不曾想因触礁而沉,睡在了24米深的海底200年之久。

通过十多年的水下考古发掘,终于在2014年7月12日,“小白礁Ⅰ号”重见天日。“发掘和保护并重”是此项工作的重点和难点,因为长时间在海里,船体木质结构只剩底部构造的木板还能收集,于是,考古工作人员经过反复实验和严格的脱水定型等环节,木质构件颜色从褐色变回了天然的木色,初步恢复了船底的形态,这其中离不开那么多工作人员夜以继日的努力,更是我们水下考古工作新技术发展的体现。

虽然现在我们能看到“小白礁Ⅰ号”的部分水下考古展现,但要真正复原古船的船体和背后的历史,还需要时间。我相信通过考古学家不断地努力,一定能让我们更完整地看到小白礁Ⅰ号的“前世今生”!

“豆”是什么豆

109班 王硕(证号2521159)

我们学校开展了“水下24米—‘小白礁I号’的故事”微展活动,展示了同学们巧手制作的展品,有《深海沉船——“小白礁I号”丙烯画》《水下循迹——青花瓷碎片拼贴》《水下循迹主题画》《古铜钱币——拓印书签》等。

放学回家,我和妈妈又一起观看了线上展。当看到“小白礁I号”出水的青花瓷器中有碗、豆、盘、碟、杯等日用品时,不知不觉停了下来。什么,豆竟然是日用品?什么是豆?豆长什么样?它有什么用处?我的脑袋里冒出来一串串问号。

通过查找资料,我明白了,“豆”原来是古人盛东西用的,像高脚盘,有的有盖。它由上面的豆盘,中间的豆柄(豆把),下面的圈足组成。

古代人民最早用青铜豆来盛放黍稷,后来青铜豆演变为专门盛放腌菜、肉酱等调味品的器物。

这么说来,“小白礁I号”里的豆估计是盛放腌菜、肉酱等调味品的器皿了。哈哈,太有意思了。

神秘的海底世界

507班 周墨霖(证号2521433)

今年学校的迎新会与往年不同,一场博物馆进校园活动在我校举办。活动主题围绕“小白礁Ⅰ号”。它是一艘清代沉船,位于宁波市象山县石浦镇渔山列岛海域。

讲解员老师详细介绍了“小白礁I号”水下考古展品的历史背景和文化意义,它就像一把钥匙,打开了我对海底世界想象的大门:一艘古老的沉船静静地躺着。它曾经在海面上乘风破浪,承载着人们的希望和货物,却不知为何沉入了东海海底。在它的周围,散落着各种各样的文物:青花瓷如同深海中的花朵,绽放在泥沙之中,古铜钱币仿佛在诉说着过去不为人知的故事。

讲解很精彩,让我对神秘的海底产生了极大的好奇,在那片深蓝色的世界里,是不是还有更多未知的沉船,等待着人们去发现?我仿佛看到了考古学家们穿着专业的装备,慢慢地潜入海底。他们小心翼翼地发掘着文物,记录着过去的岁月。

海底,这个神秘的世界,充满了未知和惊喜。我希望有一天,我也能像那些考古学家一样,去探索海底的奥秘,去发现那些被时间遗忘的故事。

青花瓷“遇”锚记

305班 宋亦妤(证号2510387)

指导老师 张莉

在静谧的书房里,柔和的灯光洒在我的书桌上。桌上散落着大大小小、深浅不一的青花瓷碎片,有的青翠欲滴,有的点缀着斑驳的小花,宛如夜空中的点点繁星。

我的目光在一块块青花瓷碎片中轻轻跳跃,仿佛在进行着一场无声的对话,寻找着最完美的组合。今天,我的任务是用这些碎瓷片拼贴出一个象征着海洋与探索精神的锚。

我轻轻拿起一块圆润的青花瓷片,那正是我想要的“锚头”,小心翼翼地将它贴在画布的正上方。接着,我开始寻找能够勾勒出“锚身”的瓷片,并依次将它们贴在“座位”上。那一块带有裂痕的,恰好增添了岁月的痕迹,使锚显得更加古朴而有力。此刻,“小白礁I号”的身影在我眼前浮现,它满载着琳琅满目的青花瓷碗、五彩瓷罐等货物,从宁波港口缓缓驶出……

终于,一个完整的青花瓷锚呈现在我的眼前,那原本黯淡无光的碎瓷片,在这一刻仿佛被赋予了新的生命,闪烁着温暖的光芒。

一次难忘的活动

505班 刘思皓(证号2521426)

指导老师 王焱珍

在浩瀚无边的大海中,静静地躺着一艘清代沉船——小白礁I号,它不仅是历史的经历者,也是历史的见证者,有无数的秘密等待着我们去探索发现。为此,我们学校举办了“深海星辰,岷山筑梦”的主题活动,令人期待万分。

我们来到了体育馆观展,那儿各式各样的展品看得人目不暇接:有配色美丽的“水下循迹”主题画,有想象奇特的青花瓷碎片拼贴画,还有深海沉船“小白礁I号”的主题丙烯画。我与同学们边阅读着展板上一段段满是知识点的文字,边认真聆听着小讲解员绘声绘色的讲述,感受着这段神秘而迷人的历史,不禁沉浸其中,难以自拔。

下午的展演活动也是令人既紧张又期待。随着音乐响起,我们缓缓走上台去。我的位置处于中心偏左的位置,恰巧能看到所有的领导与同学。随着指挥老师手的一高一低,我的心也随之如十五个吊桶打水——七上八下。我在心中反复默念着滕老师精心编排的一个个动作,生怕因为我而前功尽弃。终于,随着音乐的停止,我的心放回了肚子里,长长松了一口气。

这次活动不仅让我欣赏到了精美的作品,也让我获得了许多宝贵的知识。

观展有感

201班 黄卓达(证号2521169)

指导老师 刘海霞

星期五,刘老师带领我们去学校体育馆观看主题展览——水下24米“小白礁I号”的故事。

我沿着展板细细阅读。两百年前,一艘满载货物的海洋贸易商船,在行驶至宁波象山石浦渔山海域时,不幸触礁沉没。两百年后,渔民们在渔山海域小白礁附近发现了这一艘古船,因此命名为“小白礁I号”。考古学家在沉船中找到了古代的铜钱、青花瓷等大量文物,让我们了解到沉船更多的秘密。

展厅中央是学校同学创作的“水下循迹”主题画,它以古铜钱币拓印书签、丙烯画、青花瓷碎片拼贴等形式展现。看到这些作品,我不禁浮想联翩:我穿上救生衣,潜入了海底,探测小白礁I号的秘密……

我和同学来到实践区。我们一起摇晃小铁球,倾听海浪的声音;比一比谁折的小纸船最精致;还盖了水下考古的章。

我期盼着沉船复原的那一天。

奇妙之旅

406班 姚羽宸(证号2521358)

来到学校展馆,小导游给我们讲述了“小白礁I号”的故事。2008年,水下考古队在浙江象山海域小白礁水下约24米处发现了一艘清代沉船,故取名为“小白礁I号”。2012年——2014年,完成了船载文物和船体的发掘工作,出水文物包括青花瓷、五彩瓷、紫砂壶、玉石印章等1000余件。通过介绍,我仿佛穿越时空,见证了“小白礁I号”从沉睡海底到重见天日的传奇历史。

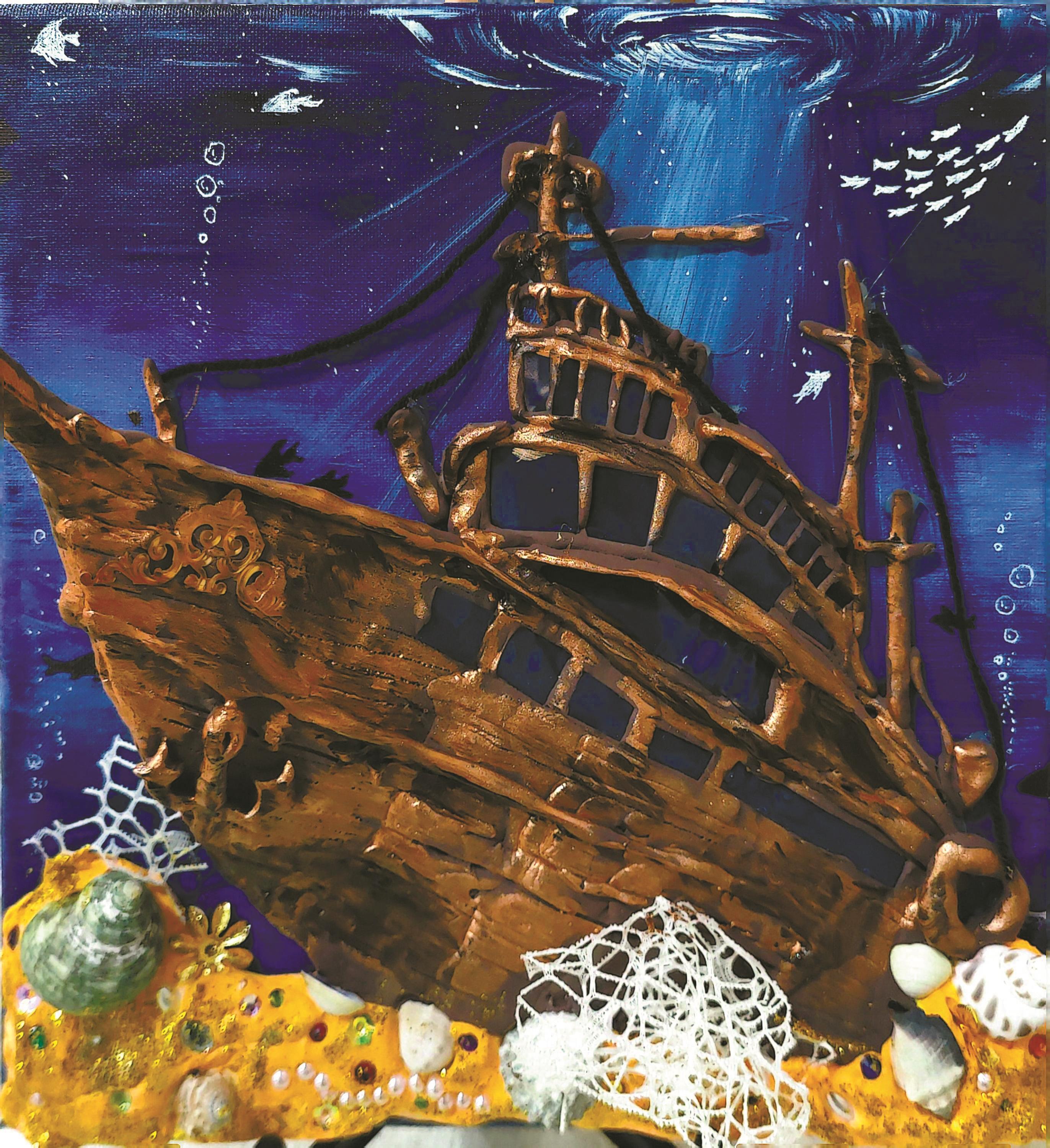

在展馆里,我们还欣赏了学校向各年级同学征集的与“小白礁I号”清代货船和海上丝绸之路相关的创意作品。一幅幅《深海沉船——“小白礁I号”丙烯画》中,破碎的船体、散落的瓷器及周围游弋的海洋生物,共同构成了沉船在浩瀚的大海中的壮丽景象;一张张《水下巡迹——青花瓷碎片拼贴》通过青花瓷碎片的巧妙组合,勾勒出水下考古的神秘和美丽;还有《水下巡迹主题画》,每一个作品都凝聚着我们对这段历史的独特理解和感悟。

这次“水下24米——小白礁I号的故事”博物馆奇妙之旅,不仅丰富了我们的学习生活,更加拓宽了我们的视野和思维,让我们在体验中学习,在学习中成长。

水母之舞

305班 张韩伊(证号2510385)

指导老师 张莉

“小白礁I号”微展要进校园啦!学校向同学们征集与“小白礁I号”相关主题的作品。我听说在“小白礁I号”挖掘过程中发现了很多青花瓷,于是灵感迸发,决定创作一幅独特的青花瓷拼贴作品——水母。

在制作过程中,我精心挑选了各种花纹的青花瓷碎片,这些碎片上的图案和色彩各异,有的如同深邃的海洋蓝,有的则点缀着白色的花纹,宛如浪花般细腻。我巧妙地利用这些碎片,通过拼接和组合,构建出水母的身体和触须。在拼接时,我特别注重线条的流畅和整体的和谐,力求让作品呈现出一种自然、灵动的美感。

经过一番努力,我的青花瓷拼贴水母作品终于完成了。这次创作不仅让我领略了青花瓷的魅力,更让我深刻体会到了海洋生物的优雅与神秘。